1949年4月20日晚,人民解放軍第二、三野戰軍遵照中央軍委的指令和《京滬杭戰役實施綱要》,先後發起渡江戰役。在炮兵、工兵的支援配合下,在西起湖口、東至靖江的千裡戰線上強渡長江,迅速突破國民黨軍的江防,占領貴池、銅陵、蕪湖和常州、無錫、鎮江等城,徹底摧毀了國民黨軍的長江防線。可謂兵鋒所指所向披靡,僅僅用不到3天的時間,就解放了國民黨反動派盤踞了22年的南京。

這一切都在意料之中。因為早在1949年1月31日,随着平津戰役的結束,即标志着解放戰争的三大戰役取得了全面勝利。國民黨精銳部隊至此已經全軍覆滅,國民黨軍心早已被破,軍魂喪失。打過長江,隻要解放軍願意,似乎随時都可以。

可是,看似手到擒來的渡江戰役,為什麼我們生生從1月底拖到了4月20号這天?畢竟三大戰役合在一起,也就隻打了4個半月而已。

政治風險:來自美蘇的反對!

在當時,美國和蘇聯,都希望中國能像北韓那樣,分裂成兩個政權,便于美蘇管理,最後成為美蘇的附庸國。這樣分裂的中國才最符合美蘇的利益。

但是,中國分裂了,解放戰争還有什麼意義?

1948年11月9日,遼沈戰役剛結束不久,解放戰争進入轉折點。蔣介石趕緊向美國索要軍事援助,被杜魯門直接回絕:

"笑話!你要能自己統一那就算了,要我幫你統一,不但代價大對我還沒好處,當我傻呢!?"

這是當時美國人的意思。但是蔣介石不死心。

于是同年12月,美國直接把話挑明了:你(蔣介石)要麼放棄你統一全國的想法,簽和平協定,和共産黨劃江而治;要麼退位讓賢,我們就支援李宗仁來取代你的位置。

對此,蔣介石的回複:

絕不能"劃江而治!中國自古以來就是大一統的國家,如果在我手中出現一個南北朝,我蔣某人就是大大的罪人。

而蘇聯這邊,也向毛澤東提出"中國南北分治"的建議。強調如果共産黨打過長江,美國必定武力幹涉。美國要是出兵幹涉,那我可不管了,免得到時美蘇對決,引起第三次世界大戰。說白了,蘇聯的意思就是兩個中國政府更有利于世界和平(蘇聯的利益)。

是以這個建議,一樣被毛澤東毫不猶豫地拒絕了:

"斯大林同志讓我們劃江而治,這可能嗎?我們又不是軍閥,是解放軍,是要解放全中國的。你看看我們的曆史,即便是軍閥,也是以統一全中國,全天下為己任,絕不會偏安一隅。倘若我們真的劃江而治,那還不如一個軍閥。"

将中國再次分裂?誰願意做這民族的罪人,誰敢做這民族的罪人!?

早在1948年6月初,國共雙方的兵力對比,已經由一開始的3.14:1,為了1.3:1,以共産黨跟國民黨的戰鬥力來看,這樣的兵力比例,解放軍 勝無疑。那按道理來說,三大戰役早就該打了,為什麼拖到了最後一起打?

理由很簡單,因為美蘇雙方都不希望看到中國統一,這種情況下發動大決戰,時機并不成熟。隻要開戰,都會引來美蘇雙方的武力幹涉。解放軍能打赢蔣介石,但面對當時世界上最強大的美國,解放軍确實還不能硬碰硬。因為美蘇雙方都不想看到如此龐大的中國徹底倒向對方,武力幹涉是必然,這是巨大的戰略隐患。

但是中國絕對不能分裂,毛澤東不允許,中國億萬人民更加不允許!

幸運的是,轉機來了。

柏林危機爆發

1948年6月24日,蘇聯阻塞鐵路和到柏林西部的通道,柏林危機爆發!美蘇雙方的集結數十萬大軍,于柏林對峙,雙方都開始緊急調運戰略物資,調動兵力。第三次世界大戰似乎一觸即發,如此情況之下,美國和蘇聯都極度緊張不敢分神,而他們兵力部署此時皆都受到了很大影響。

毛主席知道,機會來了!動手!

就是這個無比精準的判斷與決定,讓解放軍抓住有利時機,發動全部兵力,與國民黨進行戰略決戰。最終用時僅三個多月,就消滅了國民黨的全部精銳,三大戰役大獲全勝。美蘇即便有心幹涉,但德國的局面也讓他們抽不出任何兵力。

1949年1月,蔣介石行緩兵之計,提出和談。談了3個多月也沒結果,毛澤東不談了。

1949年4月12日,共産黨要求張治中4月20日以前在《國内和平協定草案》上簽字,否則立即過江。

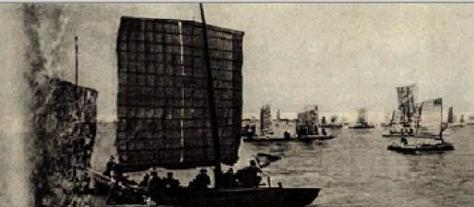

1949年4月20日子夜,解放軍百萬大軍,橫渡長江天險,以摧枯拉朽的姿态擊破了蔣介石緩兵之計下苦心經營了3個半月的長江防線。

1949年4月23日,南京解放,國民政府覆滅。

半個月後,柏林危機結束,共持續11個月,美蘇結束對峙狀态,雙方兵力恢複了自由。但此時,南京城早已解放,國民政府也早已敗逃台灣,此時再出兵幹涉已無可能。美蘇雙方隻能口頭上給予警告,沒再有任何實際行動。

給中國統一的時間,事實上隻有這11個月,可謂生死時速。哪怕走錯一步,中國的未來會如何猶未可知。

幸運的是,中國出了一位偉人:毛澤東,毛主席。