1949年4月20日晚,人民解放军第二、三野战军遵照中央军委的命令和《京沪杭战役实施纲要》,先后发起渡江战役。在炮兵、工兵的支持配合下,在西起湖口、东至靖江的千里战线上强渡长江,迅速突破国民党军的江防,占领贵池、铜陵、芜湖和常州、无锡、镇江等城,彻底摧毁了国民党军的长江防线。可谓兵锋所指所向披靡,仅仅用不到3天的时间,就解放了国民党反动派盘踞了22年的南京。

这一切都在意料之中。因为早在1949年1月31日,随着平津战役的结束,即标志着解放战争的三大战役取得了全面胜利。国民党精锐部队至此已经全军覆灭,国民党军心早已被破,军魂丧失。打过长江,只要解放军愿意,似乎随时都可以。

可是,看似手到擒来的渡江战役,为什么我们生生从1月底拖到了4月20号这天?毕竟三大战役合在一起,也就只打了4个半月而已。

政治风险:来自美苏的反对!

在当时,美国和苏联,都希望中国能像朝鲜那样,分裂成两个政权,便于美苏管理,最后成为美苏的附庸国。这样分裂的中国才最符合美苏的利益。

但是,中国分裂了,解放战争还有什么意义?

1948年11月9日,辽沈战役刚结束不久,解放战争进入转折点。蒋介石赶紧向美国索要军事援助,被杜鲁门直接回绝:

"笑话!你要能自己统一那就算了,要我帮你统一,不但代价大对我还没好处,当我傻呢!?"

这是当时美国人的意思。但是蒋介石不死心。

于是同年12月,美国直接把话挑明了:你(蒋介石)要么放弃你统一全国的想法,签和平协议,和共产党划江而治;要么退位让贤,我们就支持李宗仁来取代你的位置。

对此,蒋介石的回复:

绝不能"划江而治!中国自古以来就是大一统的国家,如果在我手中出现一个南北朝,我蒋某人就是大大的罪人。

而苏联这边,也向毛泽东提出"中国南北分治"的建议。强调如果共产党打过长江,美国必定武力干涉。美国要是出兵干涉,那我可不管了,免得到时美苏对决,引起第三次世界大战。说白了,苏联的意思就是两个中国政府更有利于世界和平(苏联的利益)。

所以这个建议,一样被毛泽东毫不犹豫地拒绝了:

"斯大林同志让我们划江而治,这可能吗?我们又不是军阀,是解放军,是要解放全中国的。你看看我们的历史,即便是军阀,也是以统一全中国,全天下为己任,绝不会偏安一隅。倘若我们真的划江而治,那还不如一个军阀。"

将中国再次分裂?谁愿意做这民族的罪人,谁敢做这民族的罪人!?

早在1948年6月初,国共双方的兵力对比,已经由一开始的3.14:1,为了1.3:1,以共产党跟国民党的战斗力来看,这样的兵力比例,解放军 胜无疑。那按道理来说,三大战役早就该打了,为什么拖到了最后一起打?

理由很简单,因为美苏双方都不希望看到中国统一,这种情况下发动大决战,时机并不成熟。只要开战,都会引来美苏双方的武力干涉。解放军能打赢蒋介石,但面对当时世界上最强大的美国,解放军确实还不能硬碰硬。因为美苏双方都不想看到如此庞大的中国彻底倒向对方,武力干涉是必然,这是巨大的战略隐患。

但是中国绝对不能分裂,毛泽东不允许,中国亿万人民更加不允许!

幸运的是,转机来了。

柏林危机爆发

1948年6月24日,苏联阻塞铁路和到柏林西部的通道,柏林危机爆发!美苏双方的集结数十万大军,于柏林对峙,双方都开始紧急调运战略物资,调动兵力。第三次世界大战似乎一触即发,如此情况之下,美国和苏联都极度紧张不敢分神,而他们兵力部署此时皆都受到了很大影响。

毛主席知道,机会来了!动手!

就是这个无比精准的判断与决定,让解放军抓住有利时机,发动全部兵力,与国民党进行战略决战。最终用时仅三个多月,就消灭了国民党的全部精锐,三大战役大获全胜。美苏即便有心干涉,但德国的局面也让他们抽不出任何兵力。

1949年1月,蒋介石行缓兵之计,提出和谈。谈了3个多月也没结果,毛泽东不谈了。

1949年4月12日,共产党要求张治中4月20日以前在《国内和平协定草案》上签字,否则立即过江。

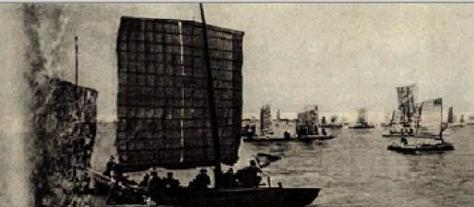

1949年4月20日子夜,解放军百万大军,横渡长江天险,以摧枯拉朽的姿态击破了蒋介石缓兵之计下苦心经营了3个半月的长江防线。

1949年4月23日,南京解放,国民政府覆灭。

半个月后,柏林危机结束,共持续11个月,美苏结束对峙状态,双方兵力恢复了自由。但此时,南京城早已解放,国民政府也早已败逃台湾,此时再出兵干涉已无可能。美苏双方只能口头上给予警告,没再有任何实际行动。

给中国统一的时间,事实上只有这11个月,可谓生死时速。哪怕走错一步,中国的未来会如何犹未可知。

幸运的是,中国出了一位伟人:毛泽东,毛主席。