紅軍時期,我方部隊舉辦了一場盛大的追悼會,當天,紅二軍團和紅六軍團的将士聚集一堂,一同朝着前方的照片低頭默哀。

沉浸在那莊重的氣氛裡,一些感性的将士甚至流下了眼淚:

“如果不是為了掩護我們,這位師政委也不會就這麼犧牲了!”

任弼時聽聞此話,臉上閃過一絲痛色,說道:“是呀,他還那麼年輕……”說着,衆人又看了眼前方的照片,上面印着一張稚氣未脫卻又充滿朝氣的臉。

旁邊一位将領接過任弼時的話茬,嚴肅地對着下面的官兵說道:“就因為他是為了救我們而犧牲的,是以我們要更加努力,帶着他的遺志,繼續戰鬥下去!你們聽明白了嗎?”

将士們都被他的這番話所感染,紛紛高呼:“戰鬥!戰鬥!”

然而,這些将士們此刻不知道的是,這場追悼會的主人公,并沒有犧牲,3年後神奇歸隊。

那麼,紅二軍團和紅六軍團之前發生過什麼事?他們為何會認為追悼會的主人公犧牲了?那位疑似“犧牲”的主人公,此刻又身在何方呢?

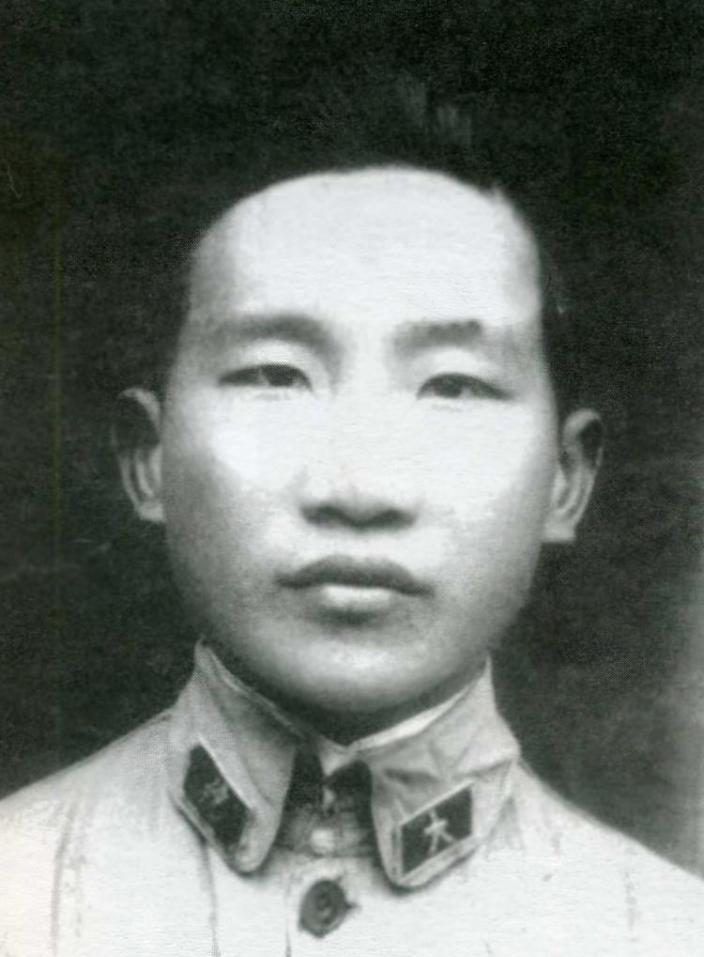

圖|段蘇權

這件事情的起因,還得從很多年前說起。

1916年,這位疑是犧牲的師政委,也就是

段蘇權

同志,在湖南茶陵的一個普通農民家庭出生了。

在革命的号召下,他于1930年5月成為了一名優秀的中國共産主義青年團成員,并于不久後轉入中國共産黨。

在此之後,段蘇權相繼出任茶陵縣委組織部部長、縣委書記兼縣赤衛大隊代理政治委員等職位。1932年,段蘇權上司着一批出色的少先隊員,報名參加中國工農紅軍,憑借自身實力,被任命為湘贛蘇區紅八軍政治部青年科科長。

1933年,段蘇權晉升為湘贛軍區政治部宣傳部部長,加入到擴大湘贛革命根據地的鬥争以及多次反“圍剿”和進軍南浔鐵路的戰鬥中。

1934年8月,18歲的段蘇權被調到紅六軍團擔任政治部宣傳部部長,并被指派随軍參加西征。

這年的10月27日,紅二軍團和紅六軍團順利在黔東南腰界會師,在兩個軍團舉行完會師大會的第二天,他們便開始自南腰界出發,向西北進軍。

紅二軍團和紅六軍團撤離南腰界時,将黔東獨立師留下堅持戰鬥。原黔東獨立師是賀炳炎同志一手發展起來的軍隊,經曆歲月的層層打磨,如今已全部被擴充進紅二軍團的主力部隊中。

留下的這支黔東獨立師是臨時成立的,師長由紅六軍團第五十三團團長王光澤擔任,而段蘇權則是該獨立師政委。他們麾下戰士不超過1000名,其中就有300多名是紅二、紅六兩個軍團留下來的傷員。是以,這支部隊看上去不像是一支戰鬥部隊,倒像是收容所。

然而,就是這樣一支部隊,他們卻被賦予兩項重要任務:第一,牽制上萬名敵人,掩護主力部隊入湘;第二,留在黔東地區,繼續與敵人作鬥争。可是黔東獨立師有很多位幹部戰士是外地人士,不通當地語言,這無疑讓堅持戰鬥的困難度加大了。

紅二、紅六兩個軍團撤出黔東革命根據地後,地方軍閥、地主鄉紳、國民黨反動派,便開始對這個根據地發起猛烈攻擊。

釋放出往日對我方的怨恨,他們一邊叫嚣着“一人是紅軍,全家都消滅”,一邊燒殺搶掠,為非作歹,四處搜捕與我方沾邊的愛國人士。

10月29日,兩個軍團撤離南腰界的第二天,黔東獨立師開始采取行動。他們迅速往西邊進發,僞裝成主力部隊,與前來圍攻黔東根據地的上萬名敵人進行激戰。

憑借着兇猛的作戰方式,黔東獨立師的行為很快就迷惑住了對方。

川、黔軍閥

誤認為眼前部隊就是紅軍主力,立刻開始部署戰鬥。或許是戰士們的士氣實在太過高漲,令人畏懼,起初,戰士們接連擊退了幾次敵人的攻勢。

當貴州軍閥王家烈聽說自方部隊在南腰界蘇區受到猛烈打擊後,立即指令尾追紅二和紅六軍團的軍隊,往回趕,聚集火力,對獨立師發起進攻。四川軍閥劉湘也同樣得到消息,想要殲滅黔東獨立師。就這樣,一時間,圍攻該部隊的地方兵力一度多達十個團。

當時這支部隊的槍也隻有400支不到,而且每支槍所配備的子彈,也不過是三五發,很多戰士手中拿着的武器,甚至還是冷兵器,大刀和長矛。

但戰士們卻沒有因為敵我雙方的差距,而産生畏懼感,黔東獨立師的指揮官們根據實際情況進行了一番考量後,将部隊打散,開展靈活機動的遊擊戰。将士們隐藏在當地的崇山峻嶺上,感到饑餓就摘幾顆樹上的野果,渴了就喝點山泉水,借助大山的力量,到處遊擊進山的敵軍。

經過一段時間艱苦的戰鬥,前方部隊傳來主力已順利挺進湘西的消息,王光澤和段蘇權等人商談之後,決定立即逃出敵人包圍圈,朝着黔東梵淨山行進,利用當地那險要的地形優勢,隐蔽自己,與敵人開展新一輪遊擊戰。

黔東獨立師進駐梵淨山後,此消息又很快被敵軍所獲悉,11月23日,黔軍将領率領大部隊對黔東獨立師發起總攻,衆人血戰一天。我軍殲滅上百名敵人,但自身也受到嚴重損害,落入彈盡糧絕的困境,很難繼續在梵淨山待下去。

為保留我方勢力,24日晚,我軍指揮官們決定帶領将士們翻過梵淨山頂峰,往北突圍,去和紅二、紅六軍團會合。

翌日,我方部隊由貴州松桃縣進入四川秀山地區,并開始向梅江古鎮進發。在這次的戰鬥中,段蘇權帶領通訊班的幾名戰士走在隊伍前列,當部隊沖到梅江場中街時,忽然,隐藏在前方的敵人朝他開了一槍。子彈徑直向他襲來,沒一會,就打穿了他的腳踝骨。

段蘇權當場失去支撐,栽倒在地上,無法動彈。此時街上的子彈還在不停亂飛,幾位戰士見此場景,趕忙把政委背下戰場。

得知政委負傷,戰士們都氣紅了眼,他們爆發出更強大的戰鬥力,沖入街區,迅速攻克梅江,開倉濟民,次日才離開梅江場。

部隊為人民做了一件好事,可段蘇權卻受傷嚴重,他的右腳踝已經粉碎,短時間根本不可能再站起來,王光澤和警衛員同志隻能将他扶上馬往前走。

圖|王光澤

由于當時情況太過危急,再加上物資上的匮乏,使其傷口根本沒有處理好,一路上,腳踝傳來的刺骨疼痛不斷襲擊着段蘇權的大腦,但為了不讓戰士們心疼,他咬緊牙關一聲不吭。

然而,他嘴巴不發聲,不代表他身體的其他部分不會弄出動靜,一路上,段蘇權的血不斷地往下流,因為傷口太深,這血輕易就染紅了身下土地。将士們見此情形,勸他躺到擔架上去,可他在擔架上也還在流血。

各個反動勢力如同聞到血腥味的豺狼一般,瘋狂地進攻黔東獨立師,沒過多久我友善損失慘重,卻也無法甩開敵軍。

這天,天色暗沉,四周下起毛毛細雨,黔東獨立師的同志們冒着雨點,向山上攀爬。

七零八落的隊伍,扛着饑餓,拖着沉重的步伐,攀爬着陡峭的山坡,雨滴落在土地上,使戰士們更難保持平衡,衆人一邊爬,一邊摔跤,遲遲上不去。

王光澤歎了口氣,段蘇權心中也十分沉重,他身為部隊政委,卻無法指揮作戰,為長官分憂,甚至連路都走不好,要拖累4名同志擡着他,小心翼翼行走在滑溜溜的山坡上。此刻,段蘇權心中的傷痛已經超過了身體上的疼痛。

敵人還在不斷向他們襲來,戰士們已經累得暈頭轉向,而師長更是心急如焚。他必須盡快帶領剩下的将士們突圍出去,與主力部隊會師。

流血不止的段蘇權躺在擔架上,他臉色蒼白如紙,傷口太嚴重,幾天之内根本無法愈合。

師長想将他暫時寄放在老百姓家中養傷,卻又開不了口,在目前形勢下,哪個老百姓敢收留一位紅軍傷員?就算有那樣的人,在反動勢力的嚴密搜查下,也很難藏住呀!寄放就相當于放棄,可不寄放他們的處境也一樣危險。師長張了幾次口,最終還是選擇俯下身,想問問段蘇權的意見。

段蘇權雖然明白留下的艱難,但他也不想繼續拖累隊友了,于是,他依然說道:

“就這樣做吧,師長,你帶着部隊先走!”

一名軍官和兩名戰士将段蘇權送到秀山縣雅江鄉豐田村,當地一位熱心腸的裁縫李木富看着他那血肉模糊的身體,一時動了恻隐之心,同意将他留下。考慮到藏在家中太危險,他決定将他領到當地山上一個月牙形的小洞裡,暫居。

深度大約在10米左右的小山洞十分陰暗潮濕,為了讓段蘇權好受一些,李木富和妻子抱來一些稻草,一部分墊在下面當褥子,一部分當被子。

圖|李木富在隐藏過段蘇權的“紅軍洞”前留影

事實證明,山洞也不夠保險,第二天,幾名民團團丁成員,便闖入這個山洞。

這些邪惡分子取走了段蘇權身上的三塊大洋,剝去了他的軍裝,之後,他們中的頭目拎起大刀,就要往段蘇權身上砍。

站在一旁的李木富趕緊喊他的名字,求情道:

“不要作孽了,他殘疾了,怎麼也動不了,圖個财就算了,不要害人性命!看他這樣子也活不久了,你同情同情他喽!”

李木富給這些人做過衣服,還算有些面子,反動頭目用惡毒的眼神瞪了段蘇權一眼,終究還是放過了他。

李木富扶他再次進入山洞,留下一些草藥,就抹着眼淚離開了。在那之後,李木富夫婦每天都會送些蕃薯稀飯以及草藥到山洞來,維持段蘇權的生活。

這種情況持續了大半個月,半個月後,李木富就送得沒那麼勤了,這也難怪,一個山區的貧苦人家,連自己人都吃不飽,哪來的那麼多食物供給紅軍傷員?

李木富一連幾天沒送東西來,洞裡的段蘇權隻能喝山泉水過活,後來,他實在堅持不下去了,再加上也想看看這老鄉家是不是出事了,于是用兩個手掌和膝蓋支撐着身體,硬生生爬到李木富家門前。終于到達門口,段蘇權的膝蓋露出了森森白骨,本人也痛得昏了過去。

李木富夫婦将他扶進屋,用溫水給他清洗傷口,并給他喂了些蕃薯稀飯。

段蘇權終于緩了過來,而後,看着這一家老小蒼白的面容,他明白,自己是時候離開了。想來想去,他決定回自己家去。

明白他的想法後,李木富給他請木匠連夜做了兩根拐杖,木匠又給他搭了個竹筒,穿上繩子挂在拐杖上,充當讨飯碗。

自此,段蘇權揮别李木富夫婦,走上了兇險難料的乞讨之路。

段蘇權手持兩根拐杖一蹦一蹦往前挪,李木富夫婦在後面,看着這位光着身子,隻着一件短褲的“乞丐”,淚水不斷往外湧,沒辦法,李家太窮,連破爛衣服,都沒法送一身。

此時段蘇權還不知道的是,在1934年11月,黔東獨立師已經全軍覆沒,師長王光澤也在12月被敵人殘忍殺害了。

也正因為段蘇權還不知道,是以他的全部注意力,還集中在如何回到家鄉,回到部隊上。

段蘇權離開當地,靠着乞讨走到湖南花垣縣茶洞鎮一個土地廟,在這裡,他讨到了2000多枚銅闆,拿着這些銅闆,段蘇權感覺心中踏實許多,有了它們,他就能順利回到故鄉。

然而,正當他沉浸在對未來生活的向往中時,一個高大的乞丐撞開了土地廟的門。他一把搶過段蘇權的錢,任憑段蘇權怎麼叫喊,也無濟于事。

在那之後,段蘇權明白錢财動人心,再次乞讨,便隻讨一些殘羹剩飯,維持體力。

可是就算這樣,邪惡分子也沒有放過他,一天,一位好心人将他拉到牆角,低聲說道:

“跛子,你趕緊走,團總知道你的真實身份了,他們說要将你扔到河裡喂魚!”

聽到這消息,段蘇權使勁往外蹦,立刻離開茶洞鎮,他還沒有回到部隊,可不能死!

繼續乞讨了幾百裡路,段蘇權到達湘西永順縣的王村鎮,該鎮有一條河,直通嶽陽,段蘇權經過此處,又突然有了從這裡去嶽陽,之後從嶽陽出發回茶陵的想法。

這樣想着,他蹦跳着靠近河邊,偶然發現一艘卸完米的船隻,正準備去嶽陽。段蘇權向船主苦苦哀求,想要搭個順風船。船主問他是哪的人,他說是茶陵的。無奈鄉音不同,不是茶陵人的船主聽不懂,一直搖頭。

上過國小的段蘇權怕錯過這個機會,又要耽擱行程,情急之下,用船上的一支記賬用筆,寫下了“湖南茶陵人”五個大字。這幾個字寫得剛勁有力,看起來十分大氣。

船主看着這些字,立刻意識到眼前乞丐的身份不一般,他也動了些憐憫之心,就同意讓段蘇權搭他的船。

段蘇權在船上落腳,一路乘船來到嶽陽,而後,在嶽陽通過别人的幫助,上了一列裝煤的火車。

車輛到達醴陵站後,他下了車,又開始沿路乞讨。等到1935年7月17日,成功抵達攸縣皇圖嶺車站。

此刻的段蘇權已經全然沒有了之前朝氣蓬勃的樣子,長時間的苦難讓他眼神暗淡了下來,由于沒工夫清理自己,他胡子拉碴,披肩長發也生滿了虱子。

然而,就算是已經落入這般境地,當他想到越來越近的家鄉,想到自己還能回到部隊後,他還是發自内心地感到高興。

或許是他這份喜悅太過特殊,一位老百姓在一旁嘗試着跟他搭話。

很巧的是,這位老百姓也是茶陵人,從段蘇權的口音中,他也意識到他們是老鄉。

身在異鄉,同鄉人的身份總令人動容,那位老鄉告訴段蘇權,他叫做劉維初,目前是當地一家小豆腐店的老闆。今天之是以來這裡,是要來辦事的。看他們都在圍觀一位可憐兮兮的乞丐,他就也來湊個熱鬧,沒想到乞丐竟和他是同鄉人。

後來,段蘇權見他誠懇,也就如實告訴了他自己的真實身份,和近期的遭遇。劉維初聽到後,不由唏噓幾聲,他也動了善心,極力邀請段蘇權到自己家住幾天。

段蘇權在劉維初的攙扶下,來到劉家豆腐店,劉家人很好客,休息一會,就要給段蘇權清理一下身體。

這也是段蘇權乞讨一年多以來,第一次剃掉那頭雜亂的頭發,穿上幹淨的衣服,恢複普通人模樣,開始正常地用藥治療身體。

在劉維初的款待下,段蘇權在這家小店住了42天,身體基本複原,可以站着走路了。

考慮到是時候離開這裡,段蘇權便給家鄉的父親寫了封信,父親借來十幾個大洋,來到此處感謝劉維初的恩德,并将兒子接回家。

回到家鄉後,段蘇權依然沒有放棄心中那熾熱的夢想,他告訴父親,他要回到紅軍部隊!老父親滿臉悲傷,最終還是選擇尊重他的想法。

1937年9月的一天,家鄉回來一名叫做

譚毛狗

的人,他也當過紅軍,可惜在一次和張學良部打仗時,被敵人俘獲,成為了東北軍的勤務兵。如今他回到家中,是來探親的。

當時國共兩黨出于合作起見,大部隊此刻正在西北抗日,從譚毛狗口中,段蘇權打聽出許多紅軍的資訊,心中十分欣喜。

明白部隊輕易進不去,他向譚毛狗要來軍裝和休假證做護身符,一路直奔八路軍駐太原的辦事處。

當時任弼時同志正在此處辦公,偶然聽到外面有喧嘩聲,把人叫進來一看,原來是自己之前舉辦過追悼會的老部下段蘇權。

圖|任弼時

起初,任弼時呆在原地,怎麼也想不明白,“犧牲”的同志怎麼就詐屍回來了呢?之後才反應過來,老部下沒有死!

這樣想着,任弼時站起身,激動地拍打着三年來杳無音訊的老部下的肩,興奮地說道:

“我們之前還給你開了場追悼會呢!原來你沒死!好!大難不死,必有後福!”

段蘇權将自己這三年來的經曆,統統告訴了這位老上司,任弼時聽完,感慨道:“李木富和劉維初都是很不錯的同志,要是革命成功了,你不要忘記感謝他們!”

正如任弼時所想,段蘇權在新中國成立後,被授予少将軍銜,而他也一直沒有忘記這些曾經幫助過他的人們。

1950年,時任東北軍區空軍司令員的段蘇權,特意派人到茶陵探望劉維初,在知道劉維初的兒子想為祖國作貢獻後,還将他送入了大連工程學院深造。

之後,除了時常給劉維初寄錢外,段蘇權還會将他接到自己家來,并表示要留他下來久居。還是劉維初說自己更習慣鄉間的生活,這才作罷。

劉維初于1983年逝世,離世前,這位老人還常常同身邊人說道:“我救過的這個共産黨的大‘官’,最重情義了!”

段蘇權看到腳上的傷疤,也會時常想到四川大山裡的李木富,他也多次想去當地打探這位恩人的行蹤,可一直不能如願,直到改革開放後,他才得到線索。

圖|段蘇權(前排左二)新中國成立後,來到受傷地尋找恩人

李木富老人也得知了這位上司想要找自己的事情,他激動萬分,立刻叫來兒子要他告訴秀山縣委上司,當年掩護紅軍的經過。秀山縣幹部随即來到老人家,這才弄清楚當年的事情,并将老人們的照片寄給段蘇權。

段蘇權看着這些照片,眼淚止不住地流,情不自禁地寫信告訴當地縣委:“

看到幾位老人的照片,我是多麼高興呀!他們無愧于紅軍的親人,理應受到新社會的尊重和愛戴。

”