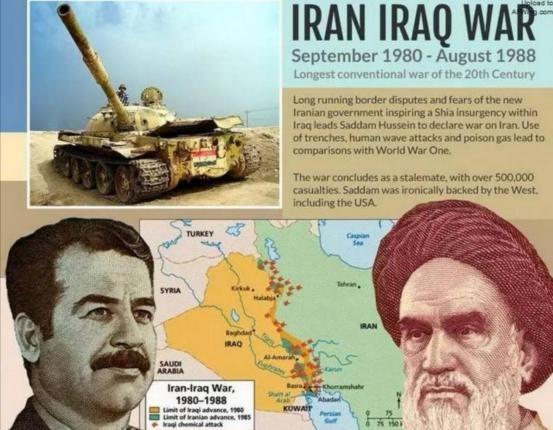

上個世紀80年代,伊拉克和伊朗之間爆發了一場傷亡超過100多萬、持續時間長達8年、軍費開支超過2000億美元的絞肉機之戰,史稱兩伊戰争。

這場曆時8年的鏖戰,堪稱一場兩敗俱傷的經典“教材”,雙方的邊界線基本沒有變動,卻憑空付出了大量的軍民傷亡、經濟損失,兩大地區強國白白消耗了過去積攢起來的國力,紛紛陷入到戰後漫漫重建的經濟泥潭當中。

有人憂慮有人歡喜。這場戰争固然造成了交戰雙方慘重的損失,卻也有兩個國家成了意想不到的大赢家——中國、美國。

在兩伊戰場上,大量中式武器交相輝映,簡直成了中國武器的“展覽會”,從天上的殲-7、蠶式飛彈、到地上的69式坦克、63式裝甲車以及手中的56式沖鋒槍,各類國産武器簡直應有盡有。

作為這場戰争的中立方,中美兩國在其中扮演了什麼樣的角色?雙方都各自利用了什麼手段以最大化攫取自己的利益呢?為什麼說中美才是兩伊戰争的大赢家呢?

要說清楚這個問題,就得先從這場曠日持久的戰争如何爆發說起。

(一)薩達姆輕敵冒進 兩伊戰争陷入僵局

伊朗和伊拉克所在的中東地區自古以來就是兵家必争之地,從遠古的兩河文明到波斯人與奧斯曼帝國的争鋒,這塊孕育璀璨文明的土地一直以來都飽受戰火。

二戰結束的一段時間,伊朗和伊拉克兩國彼此相安無事,維持着和平的關系。

直到1979年伊朗伊斯蘭革命爆發,什葉派出身的霍梅尼建立了宗教色彩濃厚的伊斯蘭共和國,向外輸出伊斯蘭革命、在全世界建立什葉派革命政權成了這個國家的最主要目标。

伊朗的輸出革命行動很快與隔壁主張政教分離的世俗政權——伊拉克發生了最直接的沖突,加上伊朗多次支援伊拉克境内庫爾德人武裝鬥争、兩國存在已久的阿拉伯河邊境問題,使得這兩個國家之間的沖突越發得不可調和。

戰争的最後一根導火索來自于一份情報,時任伊拉克上司人薩達姆從本國情報人員獲悉,陷入革命的伊朗處于各自為政的散沙狀态,隻要外國軍隊發動進攻,伊朗政權很快将會分崩離析。

于是在1980年9月,薩達姆正式發起了對伊朗的大規模攻勢。

約5萬名裝備精良的伊拉克地面部隊,駕駛着1200餘輛坦克,在數百架飛機的配合下,浩浩蕩蕩地越過兩伊邊境,分北、中、南三路向伊朗境内大舉推進。

突如其來的打擊令準備不充分的伊朗人吃了敗仗,不到半個月的時間,大約2萬平方公裡的土地就落入到了敵人手中。

盡管伊拉克旗開得勝,但是現代戰争主要比拼的是綜合國力。領土數倍于伊拉克的伊朗具有更強大的戰争潛力,當霍梅尼舉國動員、激發所有伊朗人的愛國熱情之時,戰争的天平就開始倒向了伊朗。

深入敵境的伊拉克軍隊面臨着補給不足、後勤乏力的困難,已然是強弩之末,而伊朗當地群眾也并未如想象中那樣“箪食壺漿以迎王師”。不久在伊朗的全線反擊之下,後繼乏力的伊拉克軍隊節節敗退。曆經一年半的時間,所有伊拉克軍隊被全部趕出了伊朗國土,薩達姆不得不提出全面停火的協定。

伊拉克的接連失利,令伊朗産生了一種“我能反殺”的幻覺,于是便急急忙忙地組織起部隊越過兩伊邊境,準備奪取更大的勝利果實,可未曾想到伊拉克早已布置好了一個口袋陣,10萬伊朗軍隊陷入包圍圈中,血戰19天,換來了2萬餘人傷亡和大批武器裝備丢失。

至此,兩伊戰争陷入到了數年的漫長拉鋸戰當中。

值得注意的是,在兩伊戰場上,美國人扮演的角色格外顯眼,憑借幾次外交政策轉變,讓自己在其中擷取了足夠多的利益。

(二)兩伊相争 美國得利 左右搖擺的美國人

表面上看,美國人嚴守中立,聲稱“為維護美國在波斯灣的切身利益,希望早日結束戰争”。但事實上卻暗中幫助戰争弱勢一方,以實作地區均勢為實際目标。

起初戰局有利于伊拉克時,美國人擔心伊拉克會就此在中東做大,竟偷偷幫助作為死敵的伊朗人。包括默許伊朗通過第三國獲得美國武器及零配件,支援以色列向伊朗出售價值 2.5 億美元的武器。

時任美國總統卡特則直接發表薩達姆是入侵者的講話,反對任何肢解伊朗的企圖。

戲劇性的是,當戰局急轉直下,朝着向伊朗有利方向發展的時候,美國人又轉而與伊拉克合作,雙方關系迅速升溫。

伊朗開始反攻後,美國時任國防部長溫伯格公開對媒體說說“: 如果伊朗在戰争中獲勝,那肯定是不符合我們國家的利益的。”

薩達姆也抓住這個契機和美國人改善關系,一改過去激進的反美姿态。

從提供軍事情報、經濟援助以及包括售賣軍備在内的各種作戰物資,美國人對伊拉克的扶持力度不可謂不大。

其中在82年和83年,美國政府先後準許向伊拉克出售 60 架洛克希德 L—100 式飛機的許可證、60 架民用直升機,為伊拉克空中作戰不斷輸血。

最具諷刺意味的是,美國人甚至容忍了伊拉克對伊朗使用包括芥子氣在内的多種神經毒氣來打退伊朗的進攻,對伊朗造成了慘重的傷害打擊。

需要指出的是,美國人雖然站台薩達姆,但是如果能夠獲得足夠的利益,它也不排斥與伊朗這個“邪惡政權”進行交涉,即使是冒着丢失美國的臉面也在所不惜。

就在1986年發生了舉世震驚的“伊朗門”事件,美國總統裡根被爆出與伊朗進行了一筆涉及2000 枚陶式反坦克飛彈交易醜聞。同時,将伊拉克軍隊的情報提供給伊朗,以換取美國在黎巴嫩人質的安全。這讓不少盟友對美國大失所望。

當然,在這場戰争中美國人最大的收獲絕不僅僅隻是這些軍火利益,最重要的地方在于,美國人成功地讓兩大地區強權傾盡全力互毆,無形之中将他們對自己的威脅最小化。

開戰前,伊拉克是中東地區數一數二的石油福利國,79年時人均GDP便達到了3000美元的高位。

結果一場大戰打下來,從債權國淪落為債務國,拖欠科威特、阿聯酋等國近800億美元債務。石油收入不及戰前的五分之一,戰争給伊拉克帶來的直接經濟損失達2400多億美元,進而令伊拉克經濟發展滞後至少20年。

伊朗的損失同樣驚人。據統計,伊朗傷亡和被俘108萬人,石油日産量由戰前的600萬桶下降到戰後的200萬桶,曾經繁華的邊境城市被空戰毀壞成一片廢墟,在巴列維王朝時期積攢下來的精兵強将損失殆盡,對外輸出伊斯蘭革命的理想則被無情地打碎。

可以說,通過維持兩伊雙方不勝不敗的均勢,美國人順利地實作削弱這兩個國家的目的,讓伊朗成為了國際社會的“孤兒”,讓伊拉克背上天量債務,并且通過戰争後期為海灣國家石油船隊護航的行動,而增強了在這一地區的軍事影響力,擴大了美國的勢力範圍。

除了美國外,中國人也從這場戰争裡面受益匪淺,尤其是軍火業得到了雪片般的訂單,使得我國一躍成為了80年代全世界第四大武器出口國。

(三)大炮一響 黃金萬兩

兩伊戰争期間,高強度的戰鬥對雙方各自的軍火後勤構成了極大的壓力,偏偏這兩個國家本身軍火工業發展較為落後,為了維持各自的作戰能力,每年都要花費100億美元的高額代價來從國外添置軍火,這筆開支幾乎占了世界整個軍火貿易的四分之一。

那麼,國際軍火市場上哪個賣家才最能赢得兩伊的青睐呢?

表面上看,歐美發達國家武器、蘇聯武器應該是兩伊争相搶奪的對象,但是抛開高昂的價格不談,光光是複雜深奧的作業系統就令兩伊軍隊十分頭疼,花費大量時間教育訓練如何操作這些武器相當不劃算。

而中國武器卻克服了上述缺點。首先,中國武器物美價廉,性能優越。以殲-7戰機為例:

伊拉克空軍在市場上購得80架殲-7飛機之後,與蘇聯的米格-21戰鬥機一起裝備軍隊,結果意外發現這批戰機性能比不遜于蘇聯戰機,但價格低于蘇聯。

其次,作為和蘇聯武器有着深厚淵源的旁支,中國武器和蘇式武器在不少地方同出一脈,在教育訓練使用維修上,能在相當程度上跟以蘇式武器為主的伊拉克軍隊進行無縫對接,是以伊拉克人非常熱衷于購買中國武器。

這點在69式坦克上表現得非常明顯。這種坦克是在59式坦克基礎上進行設計的,而59式又是源自上世紀50年代蘇聯人裝備的t-54系列坦克。

由于操作簡單,維修保養便捷,使得伊拉克人幾乎第一時間就熟練掌握了這種坦克的使用方法。

盡管中國武器不是最先進的,但是在消耗戰上,數量往往比品質更為重要,正如二戰蘇德戰場上更先進的德國虎式坦克最終敵不過産量更高的蘇聯t-34坦克一樣。

再好的歐美坦克在這種消耗戰上成本效益并不算高,是以伊拉克便一口氣從中國采購了以69坦克為主的2000多輛中國坦克,這足足占到了伊拉克鼎盛時期坦克數量的四成左右。

再者,中國軍售堅決不加政治條件。與歐美國家時常以“人權”為借口進行軍售制裁相比,中國在符合相關國際法規的前提,不附加任何政治條件,盡可能向客戶出售優廉的武器。

是以,在兩伊戰場上,中國武器的身影格外亮眼。伊朗這一邊,從中國購買了不少63式裝甲車和63式107MM火箭炮、殲-7BI和殲-7N飛機 ;伊拉克方面則購買了中國的坦克和飛機、火炮、沖鋒槍等武器。

有趣的是,伊朗之是以大規模購買中國武器,原因是在戰場上吃過了伊拉克所裝備的中式武器的苦頭。

伊朗人發現,戰場上敵軍伊拉克裝備的中式飛機坦克十分實用,于是便希望從中國訂購同款武器。

畢竟“來者都是客”,但考慮到我國向伊朗出售武器可能會傷及伊拉克的面子。于是,我國和伊朗的交易主要以第三國中介為主,例如69式坦克就是通過北韓這個中間商進行交易。

根據生産坦克的617廠廠史記載,80年代短短幾年間,617廠靠出口外貿坦克就創彙10多億美元。

要知道,80年代财政收入一年差不多幾百億美元,這筆收入對于當時節衣縮食、服從于經濟建設為中心的軍工業來說,實實在在是一筆雪中送炭的巨款。

憑借這場戰争,中國在80年代中期成為了繼蘇聯、美國、法國之後的世界第四大武器出口國,占據了全世界武器出口市場總份額的12%,這一記錄甚至直到今天都沒能超越。