每逢改朝換代之際,社會都會陷入到動亂之中,而這動亂亦會成為某勢力推翻前朝的根源。

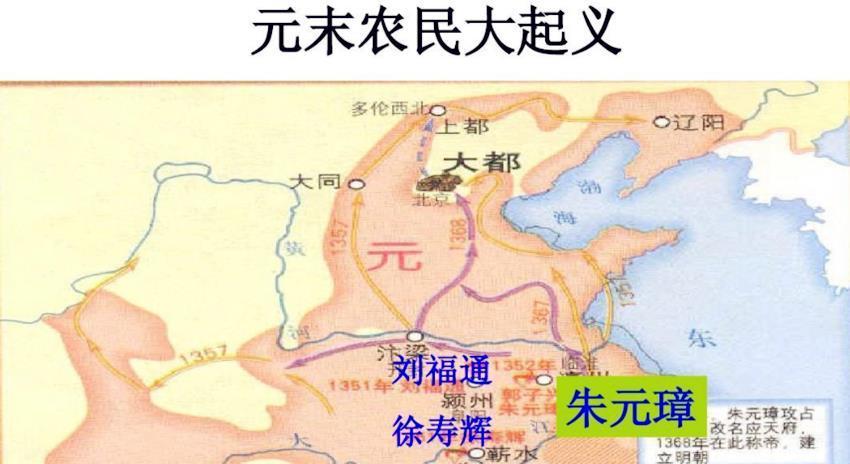

由于元朝朝廷腐敗、大批蒙古貴族搶占土地、苛捐雜稅名目繁多,國勢日趨疲弱,加之連年災荒,走投無路的貧苦農民在北方白蓮教首領韓山童及其教友劉福通的号令下,紛紛揭竿而起,他們頭裹紅巾,打出“虎贲三千,直抵幽燕之地;龍飛九五,重開大宋之天”的旗幟,向官僚地主發動了猛烈攻擊,并對蒙元朝廷的統治産生了巨大的沖擊,最終,緻使其在中原的統治土崩瓦解......

那麼,元末明初之際的農民起義,其爆發的最根本誘因又是什麼呢?

第一個誘因:蒙元貴族對土地的兼并。

蒙元入主中原以後,大量來自草原的貴族開始憑借着高人一等的身份掠奪平民百姓的土地,将千裡沃野當作放牧的草場,這種現象一直持續到元朝末期。不僅如此,這些蒙古貴族還在中原的地主老财處學會了一項搜刮民财的良方——向佃戶收取租金。

當然,這種掠奪是官方性的,元廷美其名曰為“賜田”。單從這一點來看,元世祖時期貴族兼并土地的現象并不嚴重,一些為建國立下大功的蒙元大臣充其量會獲得良田百頃,但到了元朝後期統治者動辄賜田千頃,更有甚者還會出現賜田萬頃的情況。

通常來說,這些貴族的土地租金高達每畝四石,以當時的糧食産量來說,這對百姓來說是何其沉重的負擔?這種壓榨到骨髓裡的剝削,招緻民怨也是理所應當的。

第二個誘因:寺廟、地主等對土地的兼并。

蒙元統治者控制中原地區的手段非常多,宗教便是其中的一種。為了能讓百姓受到“教化”,朝廷在全國開立了無數寺廟、道觀,使元朝時期的僧人、道人數量創曆史新高。到了元朝後期,這些僧道的數量多到了一個令人發指的程度。

例如,仁宗年間白雲宗的僧侶數量超過了十萬人。當然,這些僧侶多半是充數的佃戶。成宗三年,中書省統計江南地區有寺院大約五十萬座。從這些數字上我們就能看出,蒙元時期的僧院是非常有勢力的。

朝廷動辄會給僧院擴張土地,例如元順帝時期朝廷曾撥給山東大承天護聖寺十六萬頃的土地。更令人發指的是,朝廷賞賜的土地隻是僧院土地來源的一部分,僧侶還會憑借朝廷的威懾力對百姓進行巧取豪奪。

除此之外,千萬别忽略了中原地區原有的漢族地主。這些人在王朝開創之初便有固定資産,一些富豪手下甚至有百千戶奴隸(多者甚至達萬戶)。每年,這些農奴都要上供數以百萬石計的糧食,以至于貧富差距越來越大,終于在元末達到頂峰。

第三個誘因:底層人民承受的巨大負擔。

前文提到,元朝的老百姓(主要是漢人)受到了貴族、官僚、僧道、地主的四重盤剝,絕大多數農民連屬于自己的土地都沒有。根據史料中的記載,就連富庶的江南地區,有土地的農戶亦十不存一,絕大多數農民淪為替人種地的佃戶。

每一年農民的收成有一大半都要繳納賦稅與地租,剩下的糧食連維持生計都困難。如若遇到青黃不接或發生災害的情況,他們根本無法承擔巨額的租金和稅款。無奈之下,老百姓就隻能向商人或地主借貸,等到來年收成時再将辛苦一年所得的收成全部還債。

倘若無法還清本利,還得賣兒賣女,變賣祖産來償還。比較辛酸的是,當時的法律規定若地主打死佃戶,僅需受杖刑一百七并支付五十兩的“燒埋銀”即可了事,而這燒埋銀也多半進了地方官的腰包。殺人無需償命,這亦使農民與地主之間的地位差距被拉開。

第四個誘因:蒙元對漢人的民族壓迫。

說到這,可能很多人會反駁,曆史課本中有不少漢人和南人是有資格入朝為官的。然而,這種情況僅會在忽必烈在位時出現,在後來的統治者統治期間漢人的地位逐漸降低,甚至到了漢人沒有權力入朝為官的情況:

“少年美容顔。

繡衣白玉帶,駿馬黃金鞍。

捧鞭揖豪右,意氣輕丘山。

自雲金張胄,祖父皆朱幡。

不用識文字,二十為高官。

市人共咨嗟,夾道紛骈觀。

如何窮巷士,埋首書卷間。

年年去射策,臨老猶儒冠。”

當時的漢人百姓要蒙受多大的屈辱?

他們不得手持寸鐵,以至于,連菜刀都需在蒙古戶長的管理下幾戶合用。沒有地方政府的許可,漢人不得離開自己的家鄉,違令者當即斬首示衆。

正所謂“官逼民反”,若不是統治者壓縮了老百姓的生存條件,使漢人根本沒有活下去的空間,如紅巾之流就不可能铤而走險與朝廷唱反調了。當人民橫豎都是死時,隻需要某些起義領袖将他們召集到一起,再加上兩句呐喊,既能讓他們變成一支足以推翻舊時代的力量。

參考資料:

【《元史》、《元末農民起義》】

覺得文章不錯的朋友,不妨點個免費的關注,您的支援是我最大的動力!