引言:

很多人都知道明朝的開國皇帝朱元璋戎馬一生,在他多年的征戰中,身邊聚集的能人志士自然是不在少數,但是其中有一個人的存在就顯得十分與衆不同,因為在當時那個以武力建國的背景之下,他既無上陣殺敵之功,又無運籌帷幄之計,可是卻能夠得到朱元璋的青睐,甚至在開國之初還當着滿朝文武的面受到了皇帝的表揚,朱元璋曾說他是“浙東人才,惟卿與王祎耳。才思之雄,卿不如祎;學部之博,祎不如卿。”(引自《藝苑卮言》)能在建國之初就受如此殊榮的人到底是誰呢?他就是明初開國文臣之首——宋濂,相信大家對于這個人肯定是充滿了好奇的,現在就跟着小編一起走進他的傳奇人生吧。

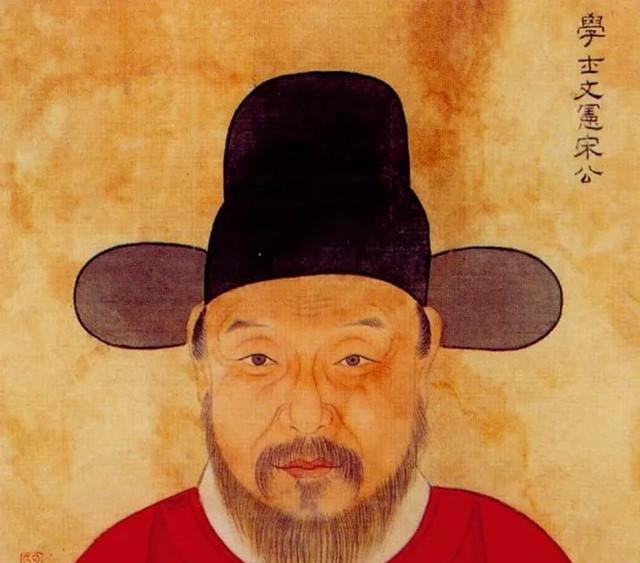

宋濂畫像

1.天資聰穎而又刻苦好學,終成一代大儒。

其實要是論起家世門第來,宋濂可以說毫不占優勢,但他的父親卻十分注重孩子的文化教育,好在宋濂小時候就十分聰明好學,六歲啟蒙,九歲就可以寫出特别優秀的文章,自然就被世人稱為“神童”。但是他并沒有因為自己天資比别人聰明而感到洋洋得意,也沒有因為家境貧寒而放棄學習,反而是憑借着自己的努力好學和堅強的毅力得以博覽群書,終成一代文壇名士,他的文章“浩浩乎莫窺其際,源源乎不知其所窮,洋洋乎不見其所不足也”(引自王袆評價),主要風格以弘揚高尚道德為主,讀來實在耐人尋味。

在小編看來,我們中國曆史上天資聰穎的人比比皆是,能人賢士更是不計其數,但是到了後天,在面對諸多贊譽和數不盡的誘惑時,仍然能夠堅持學習,筆耕不辍,最後實作自己理想的人卻少之又少,而宋濂無疑就是這一小部分人之中的一個,先不說他出生于元末明初的飄搖時代,雖說是英雄輩出的重要階段,但也是實實在在的中華文明的浩劫所在。但是他偏偏能夠做到滿腹經綸,不管是讀書時的勤奮好學,還是還書時的誠實守信,這樣的美好品質都給後人樹立了一個很好的榜樣,也無怪乎能得到朱元璋的如此賞識和信賴了。

宋濂作品

2.思慮周密而又為人師表,終得朱元璋信任。

上文中小編就已經說到過,宋濂得到了朱元璋的信賴,但是如果說僅僅是靠學識這一個方面的話,似乎還有些勉強,那麼還有什麼其他方面的原因呢?下面就來分析一下,首先第一個方面主要是源于他的性格特點,總結下來就是:心思細密,考慮周詳。宋濂不管對待什麼事情都保持高度謹慎,尤其在皇宮裡更是謹言慎行,時刻注意自己的言談舉止,絕對不輕易惹是生非,“濂性誠謹,官内庭久,未嘗讦人過。”(引自張廷玉評價)

是以面對其他外人的詢問時,他對皇宮裡發生的事情也是隻字不提,但如果是皇帝詢問的話,他都事無巨細地報告給朱元璋,也自然就受到了皇帝的肯定:“純臣哉爾濂!今四夷皆知卿名,卿自愛!”(引自《續焚書》),這樣看來,朱元璋對宋濂的确是敬愛有加。不僅如此,他還時常教導自己的孩子,要時刻對皇帝懷有敬畏之心。他奉朱元璋之命,教授太子朱标,在教導過程中不僅注重文化知識的傳授,更加注意對朱标性格的培養,而宋濂自己本人也是以身作則,日子一長對朱标也自然就産生了潛移默化的影響。看到自己的接班人能有一個如此優秀的老師,相信朱元璋心裡早就發出一句感歎:“朕心甚慰!”

宋濂故居遺址

如果單純認為宋濂的才華僅僅用于教太子讀書的話,就真是太片面了,他有屬于文人的忠肝義膽,早年歸隐拒不仕元,後來受朱元璋邀請出山輔佐,而當時那個不注重文學的時代,也因為他而加快了建立科舉制度的步伐,給了更多人展示自己才華的機會,是以完全可以說他是一個對于明朝來說至關重要的大人物,更是我國文明曆史發展的推動者,至此,他一生的才情文學也就有了安放之處。同時,也正是由于宋濂對于皇帝毫無隐瞞之心,對于自己職責之内的事情又盡心盡力,出色地完成了皇帝交代下來的任務,是以才得到了朱元璋的高度信任。身處官場,最忌諱的就是臣民對于君主的不坦誠,這樣連平天下都談不上,又何談治國呢?試問,又有哪一個上司不希望自己的下屬既有才能,又對自己毫無隐瞞呢?而宋濂恰恰就做到了這幾點,真可謂是一個職場高手!

宋濂編著

3.博覽群書而又學富五車,文化成就令人矚目。

雖然說宋濂是一代文臣不假,但是如果你僅僅把他看做一個簡單的文臣,那就太小看這位開國大元老了!因為宋濂在其他方面的成就也是十分引人注目的,在思想方面,他更加崇尚理學,其成就和程朱理學有得一拼,而且他的思想也很受當時理學大家的推崇。“少慕古人之學,研究經史,析理精微,而泛濫于百家言,悉得其旨要”(引自唐樞評價),他在文學方面十分擅長寫散文,後人把宋濂、高啟和劉基三個人并稱為“明初詩文三大家”,而他的文章風格飄逸,充滿了對社會的贊揚與肯定态度,整體特點“辭韻沉郁,體裁簡嚴。”(引自陳旅評價)

因為宋濂小時候就對于曆史這方面很是喜歡,對于朝代的記憶和所發生的大事的起因結果也都有所涉獵,是以朱元璋便指令宋濂重操舊業,修撰《元史》,同時也受到了當時一些史學大家的極高評價。此外,很多人都可能不知道,宋濂曾經閱讀過大量關于佛教的書籍,不僅使思想上升了一個高度,更對很多事物都有自己獨到的見解和看法,而這樣的條件也直接影響了他的寫作手法,使其更為細膩和富有感染力,

朱元璋與宋濂等人讨論

看到這裡小編不得不感歎一句,宋濂的過人之處就在于他精神方面的富足,他個人的學識完全彌補了其他外在條件的不足,無論是在求學路上的勤奮,亦或是為官時期的清廉,這些美好品質在關于他的典故中也都有所記載,并得以流傳下來。宋濂小時候養成了博覽群書的好習慣,這也為他年長之後擁有學富五車的學識打下了基礎,同時又間接地推動了他的文學、史學思想等各方面的積極發展,這樣的良性循環真是令人好生羨慕。

總結:

縱觀宋濂的一生,說他是個傑出的政治人才是毫不誇張的,但是除了在開國建制時所做出的巨大貢獻和偉大成就之外,他在文學方面的建樹更不容忽視,張王治曾經就對宋濂有過評價:如金華宋文憲先生為勝,國初一代文章之冠。(引自《宋景濂先生未刻集》),我們更應該從宋濂身上學習更多優秀品質,尤其是對于學習的态度方面,他始終認為隻要自己的心中充滿樂趣,那麼不管條件多麼艱苦,在其中掌握的知識都是一些物質所換不來的,而這樣的堅持的确是能夠使人受益一生的,要不然貧窮的宋濂又如何能夠成為一代大儒,名垂青史呢?

參考資料:《明史》

《明名臣琬琰錄·學士承旨潛溪宋公行狀》