引言:

很多人都知道明朝的开国皇帝朱元璋戎马一生,在他多年的征战中,身边聚集的能人志士自然是不在少数,但是其中有一个人的存在就显得十分与众不同,因为在当时那个以武力建国的背景之下,他既无上阵杀敌之功,又无运筹帷幄之计,可是却能够得到朱元璋的青睐,甚至在开国之初还当着满朝文武的面受到了皇帝的表扬,朱元璋曾说他是“浙东人才,惟卿与王祎耳。才思之雄,卿不如祎;学部之博,祎不如卿。”(引自《艺苑卮言》)能在建国之初就受如此殊荣的人到底是谁呢?他就是明初开国文臣之首——宋濂,相信大家对于这个人肯定是充满了好奇的,现在就跟着小编一起走进他的传奇人生吧。

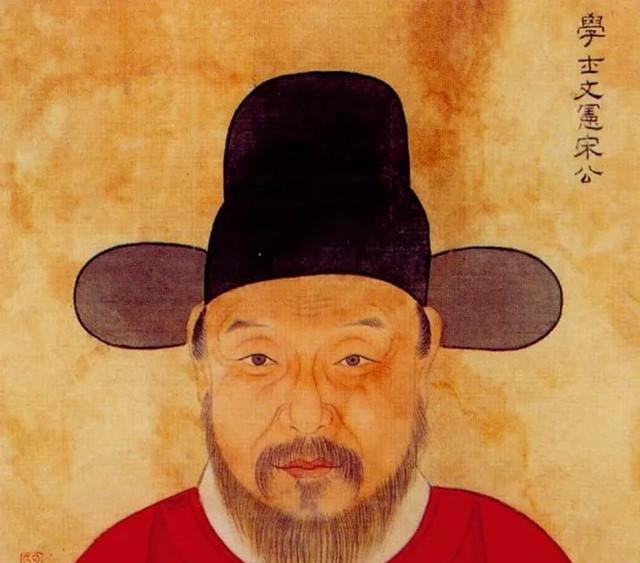

宋濂画像

1.天资聪颖而又刻苦好学,终成一代大儒。

其实要是论起家世门第来,宋濂可以说毫不占优势,但他的父亲却十分注重孩子的文化教育,好在宋濂小时候就十分聪明好学,六岁启蒙,九岁就可以写出特别优秀的文章,自然就被世人称为“神童”。但是他并没有因为自己天资比别人聪明而感到洋洋得意,也没有因为家境贫寒而放弃学习,反而是凭借着自己的努力好学和坚强的毅力得以博览群书,终成一代文坛名士,他的文章“浩浩乎莫窥其际,源源乎不知其所穷,洋洋乎不见其所不足也”(引自王袆评价),主要风格以弘扬高尚道德为主,读来实在耐人寻味。

在小编看来,我们中国历史上天资聪颖的人比比皆是,能人贤士更是不计其数,但是到了后天,在面对诸多赞誉和数不尽的诱惑时,仍然能够坚持学习,笔耕不辍,最后实现自己理想的人却少之又少,而宋濂无疑就是这一小部分人之中的一个,先不说他出生于元末明初的飘摇时代,虽说是英雄辈出的重要阶段,但也是实实在在的中华文明的浩劫所在。但是他偏偏能够做到满腹经纶,不管是读书时的勤奋好学,还是还书时的诚实守信,这样的美好品质都给后人树立了一个很好的榜样,也无怪乎能得到朱元璋的如此赏识和信赖了。

宋濂作品

2.思虑周密而又为人师表,终得朱元璋信任。

上文中小编就已经说到过,宋濂得到了朱元璋的信赖,但是如果说仅仅是靠学识这一个方面的话,似乎还有些勉强,那么还有什么其他方面的原因呢?下面就来分析一下,首先第一个方面主要是源于他的性格特点,总结下来就是:心思细密,考虑周详。宋濂不管对待什么事情都保持高度谨慎,尤其在皇宫里更是谨言慎行,时刻注意自己的言谈举止,绝对不轻易惹是生非,“濂性诚谨,官内庭久,未尝讦人过。”(引自张廷玉评价)

所以面对其他外人的询问时,他对皇宫里发生的事情也是只字不提,但如果是皇帝询问的话,他都事无巨细地报告给朱元璋,也自然就受到了皇帝的肯定:“纯臣哉尔濂!今四夷皆知卿名,卿自爱!”(引自《续焚书》),这样看来,朱元璋对宋濂的确是敬爱有加。不仅如此,他还时常教导自己的孩子,要时刻对皇帝怀有敬畏之心。他奉朱元璋之命,教授太子朱标,在教导过程中不仅注重文化知识的传授,更加注意对朱标性格的培养,而宋濂自己本人也是以身作则,日子一长对朱标也自然就产生了潜移默化的影响。看到自己的接班人能有一个如此优秀的老师,相信朱元璋心里早就发出一句感叹:“朕心甚慰!”

宋濂故居遗址

如果单纯认为宋濂的才华仅仅用于教太子读书的话,就真是太片面了,他有属于文人的忠肝义胆,早年归隐拒不仕元,后来受朱元璋邀请出山辅佐,而当时那个不注重文学的时代,也因为他而加快了建立科举制度的步伐,给了更多人展示自己才华的机会,所以完全可以说他是一个对于明朝来说至关重要的大人物,更是我国文明历史发展的推动者,至此,他一生的才情文学也就有了安放之处。同时,也正是由于宋濂对于皇帝毫无隐瞒之心,对于自己职责之内的事情又尽心尽力,出色地完成了皇帝交代下来的任务,所以才得到了朱元璋的高度信任。身处官场,最忌讳的就是臣民对于君主的不坦诚,这样连平天下都谈不上,又何谈治国呢?试问,又有哪一个上司不希望自己的下属既有才能,又对自己毫无隐瞒呢?而宋濂恰恰就做到了这几点,真可谓是一个职场高手!

宋濂编著

3.博览群书而又学富五车,文化成就令人瞩目。

虽然说宋濂是一代文臣不假,但是如果你仅仅把他看做一个简单的文臣,那就太小看这位开国大元老了!因为宋濂在其他方面的成就也是十分引人注目的,在思想方面,他更加崇尚理学,其成就和程朱理学有得一拼,而且他的思想也很受当时理学大家的推崇。“少慕古人之学,研究经史,析理精微,而泛滥于百家言,悉得其旨要”(引自唐枢评价),他在文学方面十分擅长写散文,后人把宋濂、高启和刘基三个人并称为“明初诗文三大家”,而他的文章风格飘逸,充满了对社会的赞扬与肯定态度,整体特点“辞韵沉郁,体裁简严。”(引自陈旅评价)

因为宋濂小时候就对于历史这方面很是喜欢,对于朝代的记忆和所发生的大事的起因结果也都有所涉猎,所以朱元璋便命令宋濂重操旧业,修撰《元史》,同时也受到了当时一些史学大家的极高评价。此外,很多人都可能不知道,宋濂曾经阅读过大量关于佛教的书籍,不仅使思想上升了一个高度,更对很多事物都有自己独到的见解和看法,而这样的条件也直接影响了他的写作手法,使其更为细腻和富有感染力,

朱元璋与宋濂等人讨论

看到这里小编不得不感叹一句,宋濂的过人之处就在于他精神方面的富足,他个人的学识完全弥补了其他外在条件的不足,无论是在求学路上的勤奋,亦或是为官时期的清廉,这些美好品质在关于他的典故中也都有所记载,并得以流传下来。宋濂小时候养成了博览群书的好习惯,这也为他年长之后拥有学富五车的学识打下了基础,同时又间接地推动了他的文学、史学思想等各方面的积极发展,这样的良性循环真是令人好生羡慕。

总结:

纵观宋濂的一生,说他是个杰出的政治人才是毫不夸张的,但是除了在开国建制时所做出的巨大贡献和伟大成就之外,他在文学方面的建树更不容忽视,张王治曾经就对宋濂有过评价:如金华宋文宪先生为胜,国初一代文章之冠。(引自《宋景濂先生未刻集》),我们更应该从宋濂身上学习更多优秀品质,尤其是对于学习的态度方面,他始终认为只要自己的心中充满乐趣,那么不管条件多么艰苦,在其中掌握的知识都是一些物质所换不来的,而这样的坚持的确是能够使人受益一生的,要不然贫穷的宋濂又如何能够成为一代大儒,名垂青史呢?

参考资料:《明史》

《明名臣琬琰录·学士承旨潜溪宋公行状》