很多人都知道,抗戰中期八路軍115師主力挺進山東,鞏固和擴大了山東抗日根據地。抗戰勝利後,山東根據地又往東北派出大批部隊,為建立強大的東北野戰軍立下首功。

由于115師長期在山東抗戰,以緻于有些人搞不清115師與山東老八路的差別,誤以為山東八路軍都屬于115師,或者是一提起來自山東的八路軍部隊,認為那都是115師的部隊,甚至把東北野戰軍發展壯大的功勞全都記在了原115師身上——這是一個誤會。

先說第一個問題,115師與山東老八路的差別

八路軍115師東渡黃河出師抗戰後,最初活動于晉西南地區。當時的山東地區有山東當地黨組織上司的抗日起義武裝,這些部隊的番号比較龐雜,一般冠以“XX支隊”、“XX自衛團”的稱謂。

為整合山東八路軍的力量,加強對山東各地八路軍的統一上司,1938年12月27日,八路軍山東縱隊正式成立。總指揮張經武是中央派來的“空降”幹部,政治委員黎玉是山東本地幹部。為加強山東縱隊的軍事指揮,黨中央還從延安派來了吳克華、胡奇才等老紅軍,他們在當時都屬于八路軍編餘幹部,不屬于任何一個師。

山東縱隊總指揮張經武、政治委員黎玉

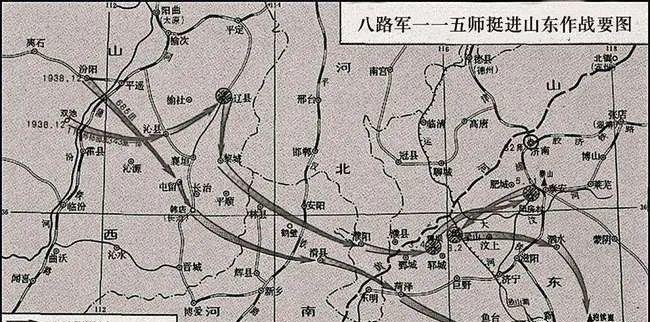

115師是在1938年底陸續從晉西南進入山東的,先是組成了先遣的蘇魯豫支隊,随即代師長陳光、政治委員羅榮桓率115師師部、343旅主力正式進入山東。

不過這時,115師和山東縱隊是平級的,彼此之間沒有隸屬關系。1939年5月,黨中央調129師副師長徐向前到山東,任八路軍第一縱隊司令員,統一上司115師和山東縱隊。在很長一段時間裡,山東縱隊與115師大緻是沿着津浦鐵路兩側,采取戰略分工,成為兩支平行配合的武裝力量。

1940年6月,徐向前傳回延安。1941年1月,八路軍第一縱隊番号撤銷,115師和山東縱隊各自獨當一面,保持獨立性,與黨中央和八路軍總部直接聯系。

1942年8月,山東縱隊改稱山東軍區,這就是老山東軍區。1943年3月,中央下決心解決山東地區黨政軍政出多門的現象,實行一進制化上司,決定将115師和老山東軍區(原山東縱隊)合并,合并後的正式名稱是八路軍山東軍區(新)。

需要注意的一點是,115師和老山東軍區(原山東縱隊)是合并,而非老山東軍區(原山東縱隊)加入115師。115師番号對外保留,但這僅僅是名義上的,這是因為115師是國民黨政府授予的正式番号,保留番号是出于合法性角度的考慮,對外打交道總要有個正式頭銜,但在部隊内部,事實上已經不存在115師這個部隊建制了。

新的八路軍山東軍區成立後下轄6個軍區(後改為5個),原山東縱隊部隊和原115師部隊分别納入各軍區,部隊的最高建制是團。在抗戰最艱難階段,全部實行主力部隊地方化,主力團與軍分區合并。直到抗戰最後階段的大反攻,為适應跨區域機動作戰,才組成了野戰兵團,山東軍區部隊共編為8個師、12個警備旅,加上地方部隊,共27萬人。

這時,原山東縱隊和原115師部隊已經是你中有我、我中有你了。山東軍區部隊的各級軍事主官以原115師幹部居多,但也有不少由中央直接委派過來的原紅四方面軍幹部,如許世友、王建安等人。

是以山東老八路發展壯大,可不能片面地說成都是115師的功勞,更不能把115師與山東老八路混為一談。

再看第二個問題,四野的壯大都是原115師部隊的功勞嗎?

當年全軍“闖關東”的部隊有11萬人,山東軍區去了第1、第2、第3、第6、第7師和其他一些部隊,共6萬餘人。另一個重要力量來自新四軍第3師,這支部隊的前身是115師344旅。他們到了東北之後開枝散葉,後來的東北百萬大軍就是在此基礎上逐漸發展起來的。

于是,就有一些人在寫文章時認為這證明了115師的強大,有些對軍史一知半解的人還容易把115師與紅一方面軍、紅一軍團簡單的劃上等号,無限誇大“雙一”的作用。

那麼能說東北百萬大軍主要靠的是115師的老底子嗎?這話最多說對了一半。

去往東北的部隊後來都補充了不少新成分,士兵以東北當地勞工農民為主,但進階幹部大多是紅軍時期的指戰員,營團級幹部也多數是老八路、老新四軍。如果追根溯源,東野總部基本上繼承了原115師師部的主要架構,林彪的參謀班子基本上就是當初羅榮桓帶去東北的原115師師部、山東軍區司令部指揮班子,但各縱隊、師的編成為則要複雜繁瑣的多。

這裡也沒必要把每個縱隊、每個師的來源都拆解出來,一則是篇幅不夠,二是過于繁瑣,容易把人看糊塗了,有興趣的可以自行搜尋,或者查閱軍史書籍都很容易。

其實,最能展現東野戰鬥力的,無疑是東野的幾大主力部隊,從他們的部隊來源構成,我們可以較為直覺的剖析一下,115師老部隊的底子占有多少成分,“雙一”的比重有多少,他們對四野戰鬥力的貢獻有多大。

東野公認有七個頭等主力師

一縱1師 (112師),原山東1師

一縱2師 (113師),原山東2師

二縱5師 (116師),原新四軍10旅

三縱7師 (118師),原山東3師

四縱10師(121師),原山東6師

六縱16師(127師),原新四軍7旅

六縱17師(128師),原山東7師

原115師的部隊是:1師、2師、5師、16師。原山東縱隊的部隊是:7師、10師、17師。

東野公認有五個主力縱隊

第一縱隊(38軍),它的主要成分是山東1師(後改稱一縱1師、38軍112師)、山東2師(後改稱一縱2師、38軍113師),他們都是115師的老底子,但是一縱3師(後改稱一縱3師、38軍114師)的前身是東北軍起義部隊改編而成的濱海支隊。有些人一提起一縱(38軍),就說這是由平江起義發展起來的,其實真正的平江起義底子隻是112師的334團,也就是“平江起義團”;像113師338團的前身,則是出自鄂豫皖的紅25軍75師223團,他們加入紅一方面軍是長征之後的事,與紅一軍團更無關系。

第二縱隊(39軍),他的前身是黃克誠大将帶往東北的新四軍第3師,再往前數是115師344旅,他們是紅十五軍團、鄂豫皖紅二十五軍、陝北紅軍的主要傳人,其中二縱的主力5師(39軍116師)則是由陝北紅二十六軍發展而來的。

第三縱隊(40軍)的兩個師前身是山東第3師、山東警備3旅,都是魯中軍區地方部隊改編;另一個師前身是冀熱遼軍區第16軍分區部隊,這是由冀東特委上司的抗日武裝發展而來的。

第四縱隊(41軍)的前身是山東5師、6師,他們是由膠東軍區的幾支地方武裝發展起來的。

第六縱隊(43軍) 是我軍曆史最悠久的部隊,16師(43軍127師)前身是紅2師,這是根正苗紅的“雙一”部隊,也是林彪帶着征戰最久的老部隊;17師(43軍128師)是林彪在東北最喜歡的師之一,常常被抽調出來作為總部直屬的預備隊使用,他的前身是魯東地區的地方武裝,加入八路軍後編為山東縱隊第3旅,後來改編為山東7師;18師(43軍129師)前身是八路軍115師教導第6旅。

東野的五大主力縱隊,可以在一定程度上代表東野的整體戰鬥力。從他們的編成上可以看到,“雙一”的比重并不占絕對優勢,其中38軍和43軍是以115師特别是紅一軍團為根底發展起來的;39軍雖然也是115師的血脈,但主要繼承的卻是紅十五軍團。40軍和41軍,則基本上是由山東縱隊的地方武裝發展起來的。

除了這五大主力縱隊,較晚組建的各縱隊中以十縱(47軍)的戰鬥力最強,47軍的主要成分是359旅南下支隊,前身是紅二方面軍的紅六軍團。

如此這般來看,确實不應該簡單把東野的壯大、戰力之強,簡單地與115師和“雙一”對等起來。

喜歡這篇文章的朋友們可以關注我的微信公衆号“古早故事”,其中有更多的文章分享給大家!

『聲明:本文轉載自網絡。圖文版權歸原作者所有·如有侵權請聯系删除』