劉溎年,字樹君,一字蜀生。晚号約叟、約園主人。大城縣劉固獻村人。生于清道光二年(1822年),鹹豐十年(1860年)恩科榜二甲進士,曾在廣東惠州、潮州、廣州任知府。擅詩詞,著有《三十二蘭亭詩存》(同治十二年初刊、光緒元年再刊)、《三十二蘭亭詩存續刻》(光緒五年刊行)、《三十二蘭亭詩存再續刻》(光緒十七年三月刊行)、《約園詞》(光緒十二年刊行)。時人評述他“才人循吏”兼于一身,晚年辭官寓居揚州,清光緒十七年(1891年)卒于揚州,歸葬大城縣城南故裡。

一、早年經曆

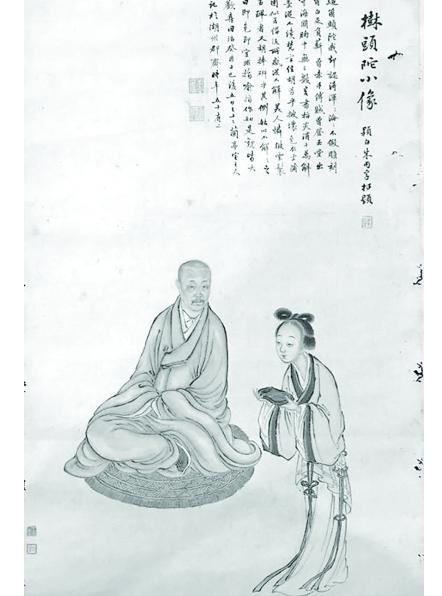

劉毓瑤于清嘉慶九年(1804年)中舉之後,被委任為四川遂甯(今四川遂甯市)知縣,後移任嶽池縣(今四川廣安市嶽池縣)知縣,道光二年(1822年)劉溎年出生于嶽池縣。他在《壬子元日放歌》詩中說:“我生西蜀州,褒斜筇筰皆前遊。”道光七年(1827年),劉毓瑤改任四川石泉縣(今陝西省安康市石泉縣)知縣,道光八年(1828年)卒于任,六歲的劉溎年随母親元氏和年幼的弟弟扶柩還鄉。回鄉後的劉溎年先從母親讀書識字,後跟随大城縣塾師任聯第(字杏田)習文,道光二十年(1840年),十八歲的劉溎年中秀才。道光二十二年(1842年),因家道中落,又逢大城水災,劉溎年赴保定塾館教書,維持生計,在保定駐留十年。這期間劉溎年應該參加過科舉鄉試,但因應試不利,未通過鄉試中舉。

二、投筆從戎,聯捷進士

鹹豐三年(1853年),太平天國定都南京并派兵北伐,僧格林沁受命督辦京城巡防,任參贊大臣,統兵圍堵太平軍。此時,科舉不利的劉溎年決定走投軍的道路博取功名。這年的正月,31歲的劉溎年辭别家人,投到僧格林沁軍中任文吏。經過兩年,終因軍功得到了一個小官——直隸保定府完縣教谕。劉溎年沒有放棄科舉跻身仕途的努力,清鹹豐九年(1859年)劉溎年參加鄉試中舉人;十年(1860年)中恩科榜進士(二甲第十九名)。被選為翰林院庶吉士,授編修,曾任會試同考官,後來改任翰林院侍講學士、侍讀學士(皆為從四品虛職)。劉溎年作為文學侍從在南書房值班,因身處閑職,是以開始以文會友,經常與同榜同年進士詩文唱和(《題龍樹雅集圖》)。

三、嶺南為官,三州知府

民間傳說劉溎年因為相貌不好,被慈禧嫌棄,貶出京城,影響了仕途。其實這是訛傳,進士選為庶吉士的一個重要條件就是要相貌端正,有缺陷的話肯定被淘汰了。而且,京官外放是清代吏部的一種選任制度,吏部對劉溎年任京官(十年)進行考核的結果還是相當不錯的,清同治八年(1869年)九月,劉溎年“京察一等,奉旨記名,以道府用(正四品)。”

按照當時的規制,劉溎年又“捐輸黔饷”,得以賞戴花翎,以布政使銜(從二品)廣東補用道任廣東惠州知府(正四品)。外放任知府屬于正常的任用,而因捐饷,劉溎年也得到了一個比較高的“待遇”。隻不過,這個外放的地方有些遠,而且在廣東連任了三地(惠州、潮州、廣州)十年的知府。

劉溎年雖出生于四川,但在北方生活了四十年,将近五十歲被外放到廣東,從生活習慣上可以說是個很大的挑戰。但他到惠州後,還是勵精圖治,本着為官一任,造福一方的思想,恪守職責,懲惡揚善。如擒斬首惡林麻旺;為糾正風俗,作《勸民十詩》;同治九年(1870年)主持纂修《惠州府志》。在惠三年,深得民心,士民因其德政,給他送了匾額以示愛戴。

清同治十一年(1872年)五月,劉溎年調署廣東潮州知府。仍以地方安甯為己任,查辦巨奸悍匪;建立義塾數十所,教化民風,作《潮州勸民俚語》。雖居官一載,也博得潮州士民的好評。

清同治十二年(1873年),劉溎年以二品銜補用道署廣東廣州府知府。至清光緒七年(1881年),劉溎年辭官寓居揚州。

四、晚年閑居揚州約園

劉溎年在粵期間,結識了不少地方官吏,尤其和那些擅長詩詞的官吏結友唱和。辭官後,在揚州安家巷購買了黃氏(個園主人黃至筠)舊園的一部分(東園),稍加整修,辟為居所,取名“約園”。

劉溎年居揚州期間,與張丙炎(午橋)、汪鋆(硯山)、王菼(小汀)、黃錫禧(子鴻)、吳丙湘(次潇)、方濬頤(忍齋)、孫楫(駕航)、姚仲海等相唱和。其詩或詠物抒懷,或思念親友,或感悟人生,或贈别記遊。其詩集共錄各種古、近體詩825首、詞342首,對清代晚期的詩詞文學和地方曆史具有重要的研究價值。

清光緒十七年(1891年)劉溎年卒于揚州約園,贈榮祿大夫。歸葬大城縣南劉固獻故裡先茔。

閱讀連結

作者簡介:張洪英,現為廊坊市文物保護研究所所長、文博研究館員,長期從事文物考古工作,為中國考古學會會員,河北省考古學會理事,文物保護工程責任設計師。