指南閱讀

2005年12月,國務院決定,從2006年起,每年6月的第二個星期六為中國的"文化遺産日"。從2017年起,文化遺産日将調整為文化和自然遺産日。湖南作為文化大省,始終注重優秀文化和自然遺産的傳承和保護。

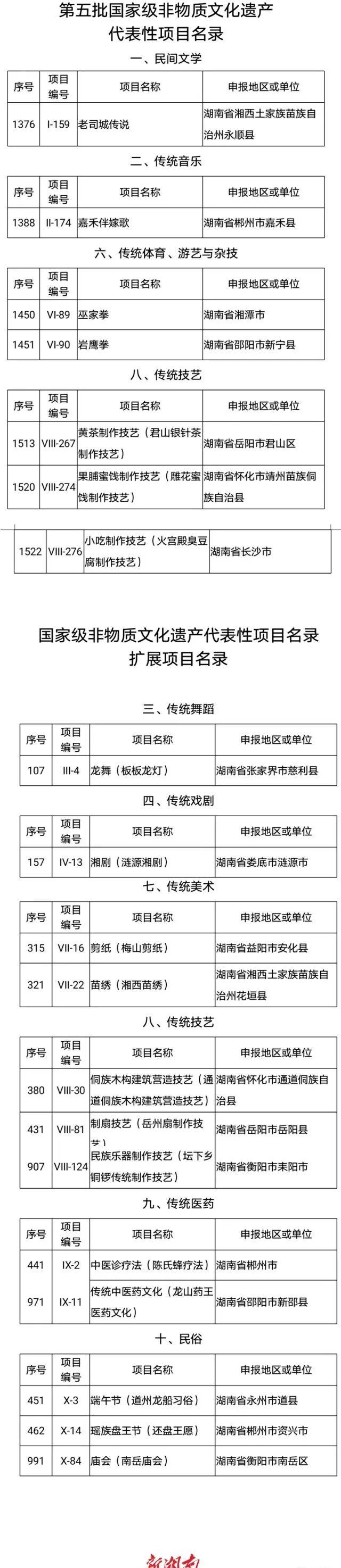

6月10日,國務院公布了第五批國家無剩餘代表項目(共計185項)和擴大項目清單(共140項)。其中,湖南以19項(新增項目7項,擴建項目12項)位居全國第三。截至目前,湖南共有國家級無剩餘代表項目137個,省級無剩餘代表項目306個。

去吧,跟小編一起來看看,湖南新增這19個國家級無遺項目!

舊城傳說

老石城有許多民間傳說,反映了湘西屠呦家族的政治、經濟、軍事和文化活動的曆史。

其中之一就是老城的傳說,包括"舊城的起源""萬馬歸朝""錫州銅柱的傳說""祖廟的傳說""自生橋""仙女之眼""老城和百果之女"等。這些傳說主要記錄了舊分區的建設、修複和遷移的曆史過程,也與舊分區城市周圍的景觀、山川以及舊分區城市的主要建築有關。

一個是圖斯傳說,主要包含圖斯王的傳說、吳玉正的傳說、圖斯王的傳說、圖斯王的戰争、彭一南的反特朗普、柯東毛人、田古德漢、老官的傳說、土家年的傳說、白鼻子争霸王的傳說, 等等。《象牙王傳說》講述了西州圖斯彭士軒擊敗當地領袖吳作正,與楚王瑪希凡簽訂盟約建立彭氏地方政權的故事,是中國古代民族大融合的典範,是民族區域自治的成功案例,填補了塗氏家族曆史上的空白。

《彭奕南反特朗普》《大地之王遠征》講述了圖斯彭奕南上司的領地家族人民在東南沿海英勇抗争打敗敵人的故事。這種傳說記錄了土耳其人民的曆史程序和光榮的反特朗普記錄,展現了土耳其人民在面對屈辱和敵人時的愛,賦予了這座古老的城市豐富的曆史滄桑和人文精神,是曆史和現實的真實反映。

嘉裕的婚歌

伴歌是嘉軒縣的傳統民歌,起源于勞動人數和生活歌唱,為結構嚴格、旋律優美、舞曲簡約的民謠婚紗舞儀式。據說最早合成秦、韓一帝的女兒楚瑜,傳承千年。嘉璇縣及周邊地區有婚約,親戚朋友、鄰居自發地來到新娘家結婚。無論是"伴侶小婚姻"還是"伴侶大婚姻",參加的活動都是女性,分為"歌頭"、"伴侶""歌舞手"等。

伴奏歌舞結構齊全,演出程式齊全,分為《安勢歌》《播放歌》《長歌》《舞曲》等。嘉裕婚紗曲保留傳統曲目1300多首,婚舞曲18首,新婚伴婚歌舞100多首歌曲。民歌有"北方有蘭花,南方有婚姻之歌"。過去,婚姻歌曲和舞蹈依靠"歌頭"(遺産代表)在女性中傳遞。如今,村落建有結婚隊伍,并在學校、社群、廣場等地普及,青年勞工帶廣西、深圳、廣州等地傳播開來,影響十分廣泛。

巫師之拳

五家泉是吳比達在湘潭時期定居的,當地傳播紅泉和衛生功法将16錠金錠熔煉成一個爐子,創造内外結合訓練為平台,以搖籃力量為工作,以冷和六肘為基本内容,集練習、育種、打三于一體的技術體系。"積極先行,不回避生死,每次都要攻克差距"的要求,正是這種精神影響了湖南一些仁慈的人,黃興、秋秋等革命先行者都修行過巫術。

女巫的拳擊方法被稱為"搖籃力量"。步法以冷酷、三叉戟為主,靈活變換,活動範圍小,打牛的土地。有三六肘、捏六肘、六肘,以及刀、鏟、凳、蛞蝓、棍等22種拳擊風格,拳擊之路上稱"六肘"。"桓、順化、魏"三神是女巫拳頭的精髓。"七步針刺"從槍進化而來,取出槍頭,把槍變成棍子,攻擊斬,刺為主,防禦為塊基。

五家拳以"無家拳"為載體,采用口傳傳傳承的方式,保留工廠,請老師,請聖,祭棍,棍棒等儀式,是目前完整的傳統國術儀式規則。

岩鷹拳

岩鷹拳是新甯縣獨一無二的象形拳。它是由其繼承人通過長期模仿的"岩鷹"築巢、覓食、翺翔、狩獵、狩獵、殺戮、戰鬥動作,經過精煉、整理。

《岩鷹拳》起源于杜鑫先生五人的鷹爪,他在民國初期将這套拳首套交給萬來生。20年代初,萬來生先生對拳擊方法進行了适當的演進,成為湖南西南部"岩鷹拳"的獨特特色,并傳給了蔣兆宏。蔣兆宏經過長時間的觀察和了解,對岩雕的習性、模仿和改進,使"岩鷹拳"具有實戰與健康多重效果。劉立紅随後在蔣兆紅大師的基礎上,将《岩鷹拳》創作成四部曲82式拳擊風格,并傳授給劉曉銀和李俊廷,并于20世紀80年代末開設了國術館。

燕鷹拳是中國國術的重要組成部分,也是"中國丹霞廬山"的世界自然遺産。他以實踐為基礎,經過長期積累,形成了自己的傳統風格和文化特色,其道德倫理和行為模式具有無限的價值魅力。

黃茶制作技巧

(君山銀針制茶功)

青山活水出好茶,君山銀針是中國十大茶葉之一,主要生長在洞庭湖君山島。生态環境優越,茶葉綠綠健康,茶文化深厚,有文字記載已有1200多年。

君山銀針是衆所周知的得益于黃茶生産技藝(君山銀針茶生産技藝)"一芽一葉"的獨特制作,經過攤位幹燥、殺綠、冷、先烘、先烤、先制袋、重烤、雙袋、腳火、選品等九道工序,悶寶、酶提取。其中,"九不挑要求""雙型雙烤"、"雙型悶黃"是君山銀針芽體金黃、口感清新醇厚、回味悠長的重要工藝。

黃茶生産技藝(Junshan銀針茶生産技藝)作為全人類共同的财富,先後赢得了多項國際榮譽。它的發展和傳承,對于提高全民健康水準、保護生态環境、促進鄉村振興、扶貧濟困、促進社會和諧,具有重要的現實意義。

水果蜂蜜制作技巧

(雕刻花蜜生産技巧)

雕刻花蜜生産技藝分布在湖南西南部地區,采用傳統的手工技藝,包括選材、切片、雕刻、烹饪、制糖、曬傷五步等幾十道工序。以荊州獨有的綠色葡萄柚為主要原料,先将葡萄柚刮掉薄皮,切成3cm厚的薄片或制品所需的罐子、動物等形式,用《柳葉刀》采取平雕、雕刻和浮雕的技法,雕刻成各種複雜、逼真的精美圖案。然後經過古井水沖洗幹淨色澤,銅鍋煮青,漂洗色,蔗糖腌制風味,曬烤保鮮等工藝制成可食用工藝品。

雕刻花蜜,2009年3月入選湖南省第二批省級非物質文化遺産名錄,通過荊州苗彜族自治縣通過鑒定傳承人、碩士生、學校教育訓練等方式進行傳承;雕刻的花蜜是大自然的禮物,是少數民族與自然和諧共處的協奏曲。妙嶼地區人民的民族文化,用巧手将其雕刻在蜜罐上,鳥兒香氣四溢,美味蜜承載着當地人民幸福的鄉村夢想。

零食制作技巧

(火宮臭鼬豆腐制作技術)

長沙火宮臭豆腐,湖南最具特色的傳統美食。白豆腐的主要原料是經過特殊鹽水浸泡的臭味油炸後制成的豆制品。

它的各種黑色,以臭味命名,打開了中國飲食文化的特例,并在"黑"與"白"、"臭鼬"與"香味"、"可樂"與"調皮"、"公正"與"軟"的對立中統一,從極端反轉向右,追求中國食品色香的審美味味走向極緻。自1908年原繼承人姜玉昆将其帶到火宮以來,已經過去了110多年。

其技能包括鹽水、消泡、浸泡、油炸、湯5個步驟30多個工序。鹵素适合在冬季、清新的冬芽、蘑菇、紫蘇、浏陽豆粉等入冬水汁,加上酒經多年發酵後進入池中1cm厚的白豆腐;将白豆腐浸泡在鹽水中2至6小時;油炸至茶油為最好,最香;湯以胡椒、大蒜米飯等主要食材為主,最美味。食物,異味交織,回味悠長。

舞龍

(闆龍光)

這次由西裡縣申報的闆龍燈,俗稱闆龍燈,是闆凳龍之一。該結構由導盲燈、排燈、水龍燈、龍燈、龍燈、蝦(魚)燈、龍尾燈、藝術集傳統舞蹈、傳統藝術、體育比賽、民俗于一體。通過人與人之間的密切合作,采用鋼絲和鍊條的形成,在鑼鼓和指路燈的指導下,形成各種美麗的圖案。

道具是使用竹子,木工和繪畫技術手繪的。龍頭燈、龍身燈、龍尾燈串聯成一條長線,導引燈、排燈、蝦(魚)燈伴有龍燈四周。跳舞時,火勢如火如荼,鑼鼓嘈雜,燈光明亮,氣勢恢宏,壯觀。數百米長的龍蜿蜒一路,沿途人們燃放鞭炮,燃燒香迎接龍的到來,祈求風雨,國泰民安。

舞蹈一般有:祭龍、祛神、祗神、燈光、舞龍、園林、煙火、燈光等八個環節,包括舞龍是打法,傳統方式是:"太極圖""飛濺翅膀""金線葫蘆""一'賦'"等,還可以蕩"和"、"國泰民安"等字樣。近年來,原有的家族式傳承已演變為鄉鎮機關和遺産的轉移。

湘劇

(俞淵湘戲)

湘劇是湖南省地方戲曲之一,于2008年被列入第二批國家非物質文化遺産名錄,主要項目為湖南湘劇場、長沙市湘劇團。

1950年,在燕園縣成立之初,湘劇團成立。湘劇和長沙湘劇的同源地是湘劇的一個分支,其主要特點、重要價值、發行區域、服務對象與長沙湘劇不同。湘劇保護文物中心創作制作的湘劇《熱土鐘魂》《工匠闖入軍營》《桃李泉》《軍人之母》等劇目榮獲湖南省天瀚新劇獎、五項一項一項獎、二百項表演獎。該劇團連續九年被評為全省最佳劇團。2015年,新曆史劇《燃燒的汽車曆史》開播,《奇幻四重奏》。

剪紙

(眉山剪紙)

眉山位于湖南省中北部,是宋代前少數民族向西南遷移過程中的重要驿站,形成了以中國文化為主、相容少數民族文化元素的眉山文化,積累了獨特的眉山剪紙藝術。

眉山剪紙有兩種插花和開花方式。用剪刀和當地土紅紙剪花,一次可以剪4-6層。花卉切割主要包括雞蛋花、門紙、雙雁婚窗花、蓋碗花、生日花等日常裝飾品。恭喜誕生的雞蛋花不到5厘米見方,精緻别緻,為元旦門紙有138厘米長,寬34厘米的表面,溫馨大氣;産品主要包括舞蹈剪紙面具、紙影戲,以及服飾、花房、導路、大廳浮紙、祭壇旗等殡葬服務剪紙。一個"花屋"需要幾十招,一百多個花片,需要幾天時間才能制作出來,做完精緻,做起來精緻。

剪紙藝術家在當地被稱為"花店"。傳統的插花技術大多由家庭繼承,而剪花技術可以通過家庭或老師友好的方式傳承。目前,又增加了社會傳承、教育傳承等繼承方式。

苗繡

(山西苗繡)

湘西苗繡是苗族婦女中最受歡迎的工藝。苗族女孩在四五歲時開始學習刺繡。在農村,沒有必要崇拜老師,有能力的人來教書。一般長到十四五歲,針頭已經熟練,顔色搭配也在胸口。苗族繡花器具簡單,隻有一個木框,俗稱"花繃帶",用來繃帶刺繡布,使其平整,易于刺繡。還有沒有花的刺繡。

苗繡方法主要有手工刺繡、夾繡和刺繡三種方法。手工刺繡不需要資訊和參考圖案,一切都依靠記憶和經驗,在底布上任意刺繡。底布一般采用黑色斜面布,也用粉紅色或淺藍色斜面布。這種刺繡讓刺繡人馳騁想象力,發揮個性,出現"走過千家萬戶,找不到同花"的現象。苗族女性刺繡大師,不使用花紋,可以手工刺繡,而大多數女性,都需要使用刺繡方法,是以剪紙(切花)已經成為苗族女性必須掌握的一門藝術。

彜族木結構的施工技巧

(易通道木結建構築施工技巧)

以史詩般的純木建築技藝,彜族人展現了崇拜自然、順應自然、與自然和諧相處的美好追求和核心價值觀,承載着沉重而神奇的彜族文化體系。他們采用"摘立瓜、穿合合、扣合無間隙、雕梁畫建築"的藝術、民間建築、繪畫、雕塑藝術有機融合,達到了建築藝術的崇高境界。

複雜而優美的木結構在翟寨星辰的通道中完全達到了有機結合,其施工技藝、民族特色均引人注目,令人歎為觀止。從古白嶽國巢的幹柱式住宅,從鼓樓的"樹下歌舞"風,從青龍俞姑風雨橋的傳說,從翟門的防禦功能和地理定義等,在彜族自治縣通道比比皆是。

這些國寶集中在通道民族綜合體上,這是建築技術從幹杆建築到地面建築發展的産物,反映了楚越古航道彜族聚居區特定地區的建築技巧和對木結構的非凡審美追求,具有重要的研究價值,是建築施工的重要成果, 景觀設計,工程建設或造型藝術。

扇子制作技巧

(月州粉絲技能)

月州扇包括折扇、群扇、畫扇、香蕉扇、羽毛扇、中唐大吊扇等産品,因為古老的"月州之都"和"嶽州之都"的起因而得名,嶽陽及周邊地區的傳統手工藝品代代相傳。

月州風機産品以折疊風機為散裝,成品折疊風機型為梭形,口緊尾薄中鼓。生産技藝以竹子為骨、角如釘、紙為臉,以精良的材料、嚴謹的技術,以本地生産優質竹材為主要材質的扇骨、扇骨、扇面生産兩大工序,包括"鋸桶""劈開""邊骨推綠""小骨推綠"等72道工序。其中,扇骨制作和造型是月州扇最看得見技術力量的關鍵環節,要經過鋸切、劈砍、刨、挫折、烹饪、曬太陽等諸多工序,在制作竹子時胸中,手工印花、環扣,精心打磨,抛光扇眼仿佛是溫熱的玉石,手摸如瑪瑙。

月州風機制作技藝主要通過程老師和家庭傳記兩種方式傳承下來。目前,通過設立教育訓練班,走進校園、産業教育訓練等方式,新增并開辟了多種教育傳承、社會傳承等傳承方式,大大小小的傳承群體58人,員工600餘人。

民族樂器制作技能

(鄉村堤道的傳統生産技術)

堤道是一種紫銅基材料,按比例混合錫、銀等金屬制成的樂器,廣泛應用于歌劇舞蹈、民間活動。

濮陽寺為傳統手工制作,根據選用材料、配料、熔融水、毛坯、鍛造、切削刃、成型、淬火、冷作、抛光、錘音等10多個工序,操作工藝非常嚴格,對防火和方法的要求非常精确,而且環聯、一沖。

選型要求銅的精度達到99.9%,按比例混合成錫、銀等金屬(配料),加熱至1200°C熔化(熔融水),倒入模具制成銅坯(坯料),銅坯料在900°C爐内燒出紅色夾子打成片(鍛造),等待鑼片被加熱軟化成圓圈(切邊), 連續将紅燒放在凹槽中反複錘擊成型(成型),然後加熱到一定的火夾中淬火入水(硬化),撈出錘擊,初調(冷),後用合金刀表面抛光(抛光),最後,根據不同的堤道品種,采用不同的技術反複擊打堤道的不同部位,調整其厚度和形狀, 要達到樂器的使用所需的音質(錘音)。

廟鄉堤道的制作技藝,完全依靠工匠的技術經驗和音樂知識的積累,以家庭和教師口傳的形式代代相傳。

中醫

(陳氏蜜蜂療法)

這次由漳州市申報的漳氏蜜蜂療法,結合蜂刺法和蜂産品成藥法,是在中醫經絡理論的指導下,将針灸三種方法相結合的民間特色療法。它的工具很簡單,隻有蜂箱,鑷子,活蜜蜂才能實作;

陳氏的蜜蜂療法始于康熙時代,第八代繼承人陳偉創造了一個專門用于蜜蜂叮蟄療法的"點圖"。蜜蜂蜇傷療法對湘南地區常見的痛風、頸椎疾病、肩部發炎等疾病已顯示出良好的療效,特别是對痛風、面癱有立竿見影的臨床效果。

第十代繼承人陳海燕、祖香門進一步确立了"蜜蜂蜇、中藥蜂産品、藥蜂蠟"三聯療法。2018年,祖湘門先生參與制定了國内首個蜜蜂治療标準《中醫蜜蜂蜇傷治療操作規範》,編輯了《中醫蜜蜂治療與亞健康》高等教育教材。陳氏蜜蜂療法對老齡化社會的各種慢性病和老年病都有顯著的治療效果。近年來,陳氏養蜂治療事業緻力于養蜂事業,在醫療、養生養老相結合、扶貧就業方面取得了長足的進步。

中醫藥文化

(龍山藥王藥文化)

龍山藥王的醫學文化起源于湖南省信義縣龍山區,是立足于孫思危的醫學、健康科學與巫術文化、眉山文化、道教與道教文化、儒家文化、健康民俗、藥王傳說等區域傳統醫學文化的結合,包括藥王醫學、健康科學、道教教育訓練、 飲食文化、醫學倫理文化、養生風俗、藥王傳說信仰、文物等,自唐末期進入人民群衆生産生活保健實踐以來,形成了"十人九藥(藥)"風俗,催生了周學軒、李道全、孫定義、何澍等100多名醫學科學家, 保健,陶教練養家糊口。

藥王醫學文化的當代傳承主要是:一是說唱藥王和犧牲孫思威的故事,贊美藥王孫思偉的醫學倫理,教育人們走向良藥,樹立良德。二、孫思維倡導的生活方式和健康風俗,如選居、保養、按摩、指導、藥膳、藥浴、禁忌等,融入生活健康實踐、自我保健、疾病防治;

端午節

(道州龍舟習俗)

道州龍舟賽起源于宋代,傳承明清時期,盛行于當代,是一項集民俗、健身、娛樂和競技群衆體育活動于一體的賽事。2006年,道州龍舟賽被列入湖南省第一無形文化遺産代表作名錄。作為非物質文化遺産,道州龍舟習俗不僅豐富多彩民間活動,龍舟活動規模宏大,制作工藝更加精湛。水龍頭雕刻精美,其形狀是由"龍廟、廟生活龍"演繹的,按照村裡的姓氏祭祀廟來侍奉神龍(神),演化成各種龍、虎、鳳、麒麟四種弓,顔色各異,形狀不同的水龍頭代表不同的社群、村莊。

易潘旺節

(歸還國王的心願)

紫興"潘王節(回國王的心願)",彜語叫"玩法",每年10月16日舉行,曆時七天七夜。泛王節(王者願)的主要儀式在石興彜族的盤望寺(盤望寺)舉行。傳統的逆序王主要是對家庭機關的"家願",對村機關的"也是村子的願望"則比較罕見。

2010年,茶平峪村搬遷到石興郊區,落戶形式和生活環境發生變化,改為小節,三年大祭。儀式從山上的舊廟上增加了一個儀式,"請聖潔"到新廟宇,以表明根源沒有被遺忘。"潘王節(又旺願)"集彜族文化為背景,展現了彜族祖傳信仰和道教文化,包括潘王之歌、長靈感、刺繡等文學、音樂、舞蹈、工藝等藝術形式,是紫興彜族人的曆史記憶、文化認同和傳統文化的生動實踐。

廟會

(南越寺博覽會)

南越廟會,源于祖教、山神崇拜、陰陽五行和占星術,最遲形成于南宋,在湖南省衡陽市衡山寺景和集鎮舉行,以春節廟會、"捕八月"廟會和天府廟會為載體, 是楚人作為火神,橫山神願融後代的自發組織、自然遺産,以賞神謝、驅魔、祈求生命、社會火祭為主的民間活動,再現了湘楚地區多元文化融合的曆史脈絡,是當地政治經濟、宗教信仰和風俗的活化石,也是傳統孝道和家庭國情的集中展現, 并在中國南方具有廣泛的社會影響力。

春節廟會于月初從八月到下燈籠舉行,是老百姓的感情祝福新年祈禱活動,包括拉巴粥、農曆新年前夜刮香、燈換燈、遊街燈、舞龍舞獅等。 高跷雜耍,佛教儀式等。"八月時光"廟會于農曆7月至9月舉行。在南方,有火神崇拜,各族群踩八卦,唱香歌,舉行香崇拜,祈求父母長壽,滿載而歸。天府廟會于農曆5月初的10日至17日舉行,以驅除瘟疫并紀念聖賢。有道教會議、舉重故事、文武法官巡街、挂草、帶香袋等。

源|湘同伴

編輯|田夢軒

校對|楊思

|草案的輪值審查方興