作者丨邱曉芬、編輯丨喬芊

讓地球環境升溫的罪魁禍首二氧化碳,有沒有可能變廢為寶?

答案是肯定的。這次,馬斯克開了腦洞。

12月中旬,美國太空探索技術公司(Space X)創始人馬斯克就宣布啟動一項從大氣中分離二氧化碳、并将其轉化為火箭燃料的計劃。

當然這項計劃或許并不一定是出于環境意識考慮,更多是商業敏感性的驅動——SpaceX發射火箭所要到達的火星,是一顆大氣中充斥着二氧化碳的星球,如果這項技術真的能成立,那也能就地取材解決掉最關鍵的燃料問題。

這已經不是馬斯克首次對二氧化碳改造術表露興趣。在今年更早的時候,馬斯克已經啟動了一個專項基金,往裡砸了8億元獎金。花錢買想法的馬斯克,已經把獎金中的四千萬分散頒給了多個學生團隊。

環保先鋒比爾蓋茨,反思起來更樸素直接。在2020年開始,比爾蓋茨已經向一家能夠從空中吸收二氧化碳的公司購買一定的碳抵消量,用于抵消掉一家大小時常乘坐私人飛機出行時的高額燃油碳排放。

不管是商業考量還是個人環保意識覺醒,二氧化碳溫室氣體令氣候變暖已經無需贅述。如何控制住二氧化碳的排放,同時兼顧經濟持續增長,是一個需要反複拷問的議題。

但想要魚與熊掌兼得的人們,很早就發揮智慧,開始嘗試“改造”二氧化碳。從空氣當中吸收、運輸、封存、利用,這也就是常說的“CCUS技術”。

把眼光拉回國内。在雙碳之後,作為碳中和的一項關鍵技術,相關的碳補集項目今年以來正在如火如荼落地。

不久前,國家能源集團江蘇泰州電廠剛宣布将建成國内火電領域規模最大的二氧化碳補集示範建設裝置,收集的二氧化碳多達50萬噸。有統計顯示,今年以來,國内已公布的CCUS設施建設計劃超過了100個。

今年以來CCUS技術重新走到台前,證明了這作為一種最直接有效的降碳方式,正在重新被得到重視。但現階段無可否認的是,這依舊還是一項身處搖籃、并且在争議中匍匐前進的技術。

收集二氧化碳的方式目前一般是用胺液,或者膜分離法。二氧化碳如何收集,是一個技術問題,但如何消納,則是一個更複雜的市場問題。

一個并不罕見的現象是,部分二氧化碳捕集裝置在建成後便陷入停用狀态,就算真的形成示範項目落地,也很難談得上賺錢。

行業對二氧化碳的充分消納利用,探索的時間比想象中更早。

早在上世紀的20年代,美國的天然氣儲氣層開發已經用到了二氧化碳。又過了50年,到了上世紀70年代,一些美國的油田開始利用二氧化碳去提高油田的采收率。

具體而言,在油田中注入二氧化碳,這部分二氧化碳由于在原油中發生混相,使得油的體積膨脹,擠出的原油也就更多。在連通器效應下,一端出油,另一端所充入的二氧化碳也被順理成章封存在了油田當中。

這看起來是一項又能多采油、又能封存溫室氣體的巧思,是以也成為了二氧化碳被收集之後,應用最廣的一種方式。

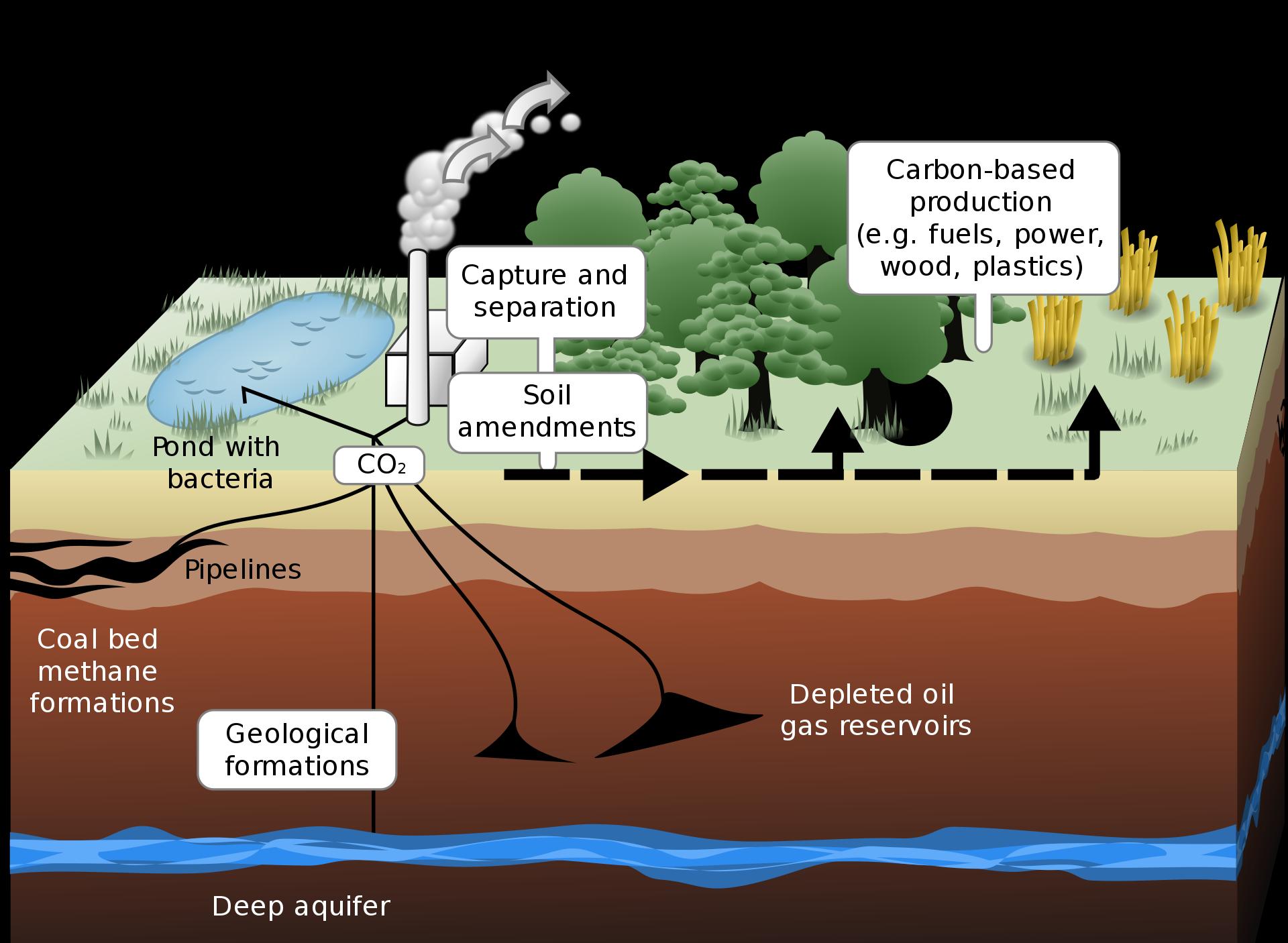

二氧化碳封存示意圖

驅油雖好,科學家們也沒有放棄尋找更合适安放這些二氧化碳的地方——畢竟地殼底部本來就有二氧化碳的存在,這種封存方式都很保證完全杜絕逸散問題,因為油田,地殼和鹹水層本身都不是一個完全密不透風的封閉體系。

不管是用二氧化碳驅油、驅替煤層氣,還是轉用鹹水層封存,這幾種目前的常見選項隻是簡單把碳存了起來,而二氧化碳還是二氧化碳。

如何更高效利用二氧化碳,是橫在有“碳價天花闆”之稱的CCUS技術推廣面前一項最大的問題。

行業并沒有放棄思考,思考之餘,包括馬斯克在内,CCUS領域的資本今年開始正在逐漸到位。

一直被诟病環保意識不強的貝索斯,今年早些時候,他的亞馬遜氣候促進基金就投資了一家二氧化碳封存公司(CarbonCure Technologies),主要研究如何在新型建築材料領域發揮作用;

沒過多久,機構淡馬錫也領投參與了加拿大一家固體吸附劑技術開發商“Svante”的D輪7500萬美元融資,緻力于思考如何進行水泥行業減排;另外,汽車公司雪佛龍也投資了一家研究将二氧化碳制造成為碳酸鹽聚合物的公司;在國内,36氪數日前也報道了由紅杉中國種子基金領投的“碳能科技”。

如何放大二氧化碳的價值?還沒有一個明确統一的答案。

但好消息是,今年以來,行業裡面湧現了各式各樣的嘗試。

其中一項比較有意思的探索是,用二氧化碳合成澱粉。澱粉是目前人類糧食的主要組成部分,同時也是一種關鍵的工業原料,但一般而言,澱粉一般需要依靠植物光合作用産生。

不久前,來自天津工業生物所的消息是,科研人員建構了一種将二氧化碳、以及電解後産生的氫氣,合成澱粉(分子式為(C6H10O5)n)的人工路線。

天津工業生物所副研究員蔡韬在新華社的報道裡提到,人工創造澱粉的意義在于更加高效。實驗室初步測試顯示,人工速率是自然速率的8.5倍,如果在能量供給充足的情況下,理論上1立方米大小的生物反應器年産澱粉量,就相當于國内5畝玉米地年産澱粉量。

也就是說,以後不用騰太多地、浪費太多水資源去種農作物,在實驗室一方小小飛培養皿上就可以有源源不斷的澱粉。而更性感的是,人工合成澱粉的中間産品,還可以發酵生産醇/酸/酮等等平台化合物,用于生産塑膠、橡膠這些高附加值産品。

和馬斯克的思路一緻,寶馬和奧迪這些車企大力選擇的改造二氧化碳路線是,把它做成燃料。奧迪還給這種燃料起了一個頗有新意的名字,“電子柴油”。

奧迪此前釋出的示意圖可以看出,可以通過電解水産生氫氣,這部分氫氣與二氧化碳在一定的催化作用下結合成碳氫化合物,再分離出來,用于生産合成柴油燃料,以及能被化妝品和化學工業使用的蠟質。

奧迪電子柴油示意圖

燃料、澱粉還是蠟質,這些都是含碳含氫的化合物。單從元素來看,二氧化碳都能有這種進行化學性改造的可能。

目前的另一種思路是,用二氧化碳的實體屬性發電,也就是用一定條件下的超臨界二氧化碳,代替傳統熱力發電過程中的水蒸氣,去驅動發電機發電。

12月8日,中國華能集團有限公司就正式宣布,國内自主研發建造的首座大型二氧化碳循環發電試驗機組完成72小時試運作,在西安華能試驗基地正式投運。根據央視的報道,相比傳統蒸汽發電,二氧化碳發電的優勢是體積小、效率高并且污染小。

不過,目前二氧化碳造澱粉、燃料、蠟質和發電,都還是一個設想階段。想象很美好,現實很骨感,實際落地還需要克服層層技術和裝置阻礙。

但這些發散性思維并非沒有價值,在CCUS技術當中,碳的補集是幾個環節中成本較大,且目前國内技術突破薄弱的一環,如果下遊能有更有比封存更有新意的二氧化碳應用場景,能夠創造出更高附加值的産品,那麼二氧化碳才能真正有正向經濟效應,驅動上遊産生更多的技術突破。

從這種角度來看,圍繞二氧化碳改造的思路多多益善。

不過,一直以來,碳補集和應用技術沒有快速發展,也是因為行業中存在着一種隐憂。

有行業人士向36氪表示,如果未來直接從工業領域吸取二氧化碳不再昂貴,那麼是否還有繼續發展零碳清潔能源的必要,或者說,這是否讓清潔能源的研發産生懶惰心理?

這種基于人性的猜測不是空穴來風。但一種更合适的立場是,兩者并不是一種對立關系——CCUS更像是一項能為人類工業大量排碳兜底的技術,是一項“打破玻璃”後的緊急手段。

在一些絕對無法杜絕産生二氧化碳的工業場景,要實作零碳基本隻能靠CCUS。有研究報告顯示,國際能源署曾預測,到2050年全球鋼鐵、水泥行業仍然剩餘約34%、48%的碳排放量,是以,CCUS技術的意義就此展現。

另外,有行業人士向36氪分析,以船運場景為例,2023年相關的組織機構已做出船隻限制碳排放的規定,而顯然,在所有船隻順利切換清潔能源之前,含碳能源的使用并無法避免。

是以,CCUS可以充當一種清潔能源普及前的一種過渡方案。而有研究也表明,到2050年,化石能源仍占國内能源消費比例的10%—15%,火電加裝CCUS搭配使用,會是未來一種協調多種電力構成的一項技術手段。

北京理工大學副校長魏一鳴在一次采訪中,就幫CCUS擺正了位置。

他概括了未來CCUS将扮演幾個重要角色:這是碳中和下剩餘化石能源淨零排放的選擇;是火電行業具有競争力的技術手段;

是鋼鐵水泥等減排難度大的行業淨零排放為數不多的方案;也是未來能源體系和化工工藝流程提供綠碳的主要來源;CCUS與新能源耦合的負排放技術是實作碳中和的托底技術保障。

在多個場合,他也提到了研發CCUS的緊迫之處——如果不盡快加速CCUS技術商業化,導緻大規模技術推廣滞後,将錯失低成本發展機會,額外付出1000億-3000億美元的代價,減緩氣候變化的成本平均将升高138%。

從第二次工業革命以來,工業提速和碳排增長兩者之間還沒有脫扣——有資料表明,第二次工業革命帶來第二産業快速崛起的同時,随之而來的是,溫度至今已經升高了1.5℃,而人類可以承受的極限是2℃。

而2℃對于所有沿海城市來說都是一場浩劫,屆時,上海,馬爾代夫都會浸入水中。對于二氧化碳的改造術,是人類一次偉大而堅決的冒險行動。