《史記·殷本紀》:“太甲既立,三年,不明,暴虐,不尊湯法,亂德,于是伊尹放之于桐宮。”

縱觀中國上下五千年,封建社會的等級制度對我國的發展影響極為深廣。從周代的天子、諸侯、卿大夫、士的統治等級和庶人、工、商、皂等被統治等級到清代的公、侯、伯、子、男的官級,無不展現着人與人之間的不平等。

在封建制度的統治下,普通老百姓可能因為提到了避諱的名字或者不小心沖撞了當時的貴族就會被抓進牢裡。朝廷官員除了要認真當差外,還得會察言觀色,正所謂“伴君如伴虎”,若是惹惱了皇帝,輕者“丢了烏紗帽”,斷送了自己的前途,重者“株連九族”,禍及家人。

抄家、流放看似保全了性命,實則是對犯人精神和身體的長期折磨,是僅次于死刑的一種刑罰,囚犯們幾乎談之色變,甚至有很多囚犯甯可選擇死亡也不願接受流放。

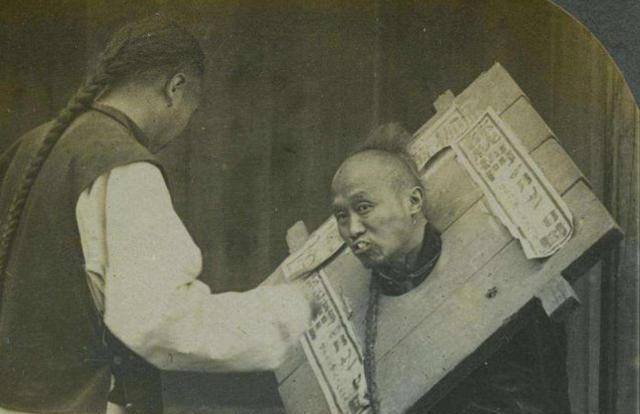

古代交通不發達,流放意味着長途跋涉,犯人身上帶着枷鎖,行動不便,痛苦難當。而嚴苛的流放制度又會遵循“南人發北,北人發南”的原則,将北方的犯人流放至南方的煙瘴疠氣之地,将南方的犯人流放至北方的苦寒荒蠻之地,以展現其刑罰的懲罰性和威懾性,這對于曾經衣食無憂的達官顯貴們無疑是生不如死。

在漫長的流放之路中,犯人要面對難以預測的自然災害和日複一日的痛苦煩悶,有時候還不得不忍受衙役的身心折磨。這樣曉行夜宿、旅途颠簸的日子不是每個人都能承受的,著名史學家宋濂就在流放茂州的途中,因年事已高、積勞成疾,于夔州(今重慶奉節)不幸病逝。

而同樣是這樣的環境,還要往返數千裡,這份差事卻是衙役們眼中的“香饽饽”,若押送的是女囚,更是争先恐後地搶着。

雖不用同囚犯一般戴着沉重的枷鎖,但負責押送的衙役也要風餐露宿,千裡奔波,其中的艱苦可想而知。尤其是唐律中針對女性的“妻無七出義絕及有三不去而出之”的相關條例,明确指出女性犯法比一般犯人罪加三等,意味着她們會被流放到更遠的地方,這也說明了衙役們的押送時間會更久。在我們看來這實在是一件苦差事,為何就變成了“搶手活兒”呢?究其原因,列舉有三。

其一,相較于面對頤指氣使的縣大人隻能點頭哈腰的衙役們,在囚犯面前無疑是“翻身農民把歌唱”。他們平時在衙門的日常工作無非是陪同縣令大人審理案子或在外抓捕犯人,這需要長時間的站立或奔走,随時随地,随叫随到,以供上司驅使,少有休息時間,非常辛苦。而在押解途中,面對着淪為階下囚的流人,雖不說一定有掌控全局的權利,但起碼沒有随時待命的緊張感。兩相對比,押送囚犯會有更加自主的權利,有何不可。

其二,通常家境富裕的囚犯為了讓自己在流放的途中少吃些苦頭,會給衙役們打點一筆銀兩,而且往往數目不菲。若是押送女囚,其家人出手更為闊綽,以確定女囚免遭淩辱。紀曉岚在流放西藏的途中,若不是有财物傍身,也許根本到不了烏魯木齊,更不會有後面“賜環”返京的機會。是以對于衙役們來說,某一次押送途中,就可能得到全家人下半輩子豐衣足食的本錢。由此可見,押送囚犯會有更多額外的收益,何樂而不為呢?

其三,相對于底層出身的衙役,從小錦衣玉食的達官貴族更不能忍受流放途中的艱苦生活,若想成功抵達流放之地,隻能“出資”改善條件,此舉受益最大的便是負責押送囚犯的衙役。用馬車代替徒步,或許養尊處優的貴族們還會覺得馬車颠簸,但對于平日裡奔波勞碌的衙役們,衣食住行安排妥善,已是足夠的安逸悠閑。相較而言,押送囚犯會有更舒适的環境,衙役們何以言拒。

康有為先生說:“人人相親,人人平等,天下為公,是謂大同。” 兩千多年的封建等級制度給我們帶來的影響往往弊大于利,等級特權被明确地寫入法律極大地剝削了人民平等的權利,從官場叱咤風雲的人物到身無長物的階下囚,或許隻是天子的一句話罷了,反觀當下,人人平等,如此美好,足以珍惜。

參考資料:

《中國古代刑法史》

《唐律疏議·戶婚律》