長恨人心不如水,等閑平地起波瀾。明朝萬曆皇帝長埋地下甚久,終究也沒能得到永久的安息,其墓地被開掘考古,金銀珠寶、物華天寶、絲織錦緞等陪葬品多慘遭氧化損毀,光彩縱逝。

屋漏偏逢連夜雨,萬曆皇帝的遺骨竟慘遭焚燒,龍骨化作一縷輕煙飄逝,永遠消失于世間。

埋葬萬曆皇帝的墓地定陵怎會遇此飛來之禍?出乎意料的是,此事并非盜墓賊的惡意之為,正是曾經考古皇帝陵墓的一次實操。

終見定陵真面目

20世紀50年代,由吳晗與郭沫若為首的曆史學家本着更為深入全面地了解明代曆史的目的,向國家提出了考古十三陵的計劃方案,這可是大陸史上第一個由曆史學家提出的考古古代皇帝墓地的考古方案。

首當其沖的是朱棣皇帝所在的長陵,朱棣在位時明朝的輝煌史績奠定了長陵的價值之高、規模之大。但考古專家表明當下的考古技術與保護措施還未成熟,勿可在措施不完善的前提下貿然開掘長陵。多方集思廣益,

最終決定開掘萬曆皇帝的定陵,以此為試驗點。

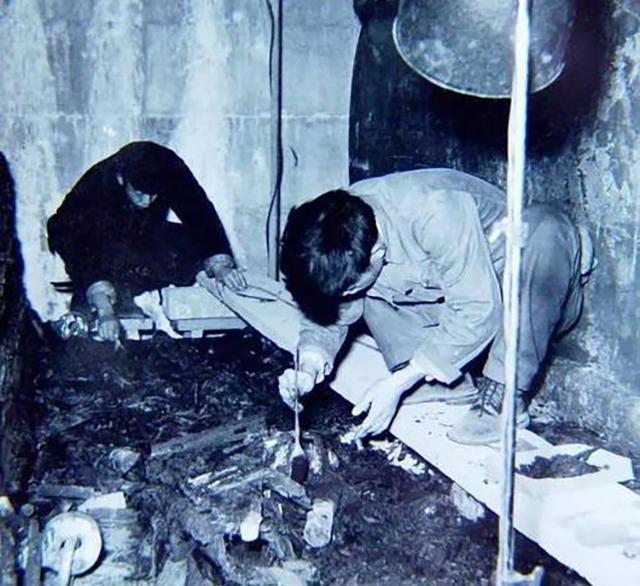

1956年5月,萬曆皇帝的定陵成了任人宰割的屠場。考古學家根據墓地石碑的标示,順利到達陵墓的大門-金剛牆,墓室大門由整塊的漢白玉精細雕琢而成,尤為雄偉恢宏。勞工與考古學家雙雙配合,奮力打開墓室大門,同時解決藏于大門背後的飛來石。

漫長的努力終是使得定陵重見光日,

陵宮大門打開那一瞬,富麗堂皇的裝飾、金碧輝煌的金銀珠寶、比比皆是的雕梁繡柱映入眼簾,

全場人員瞠目結舌,陵室的奢靡與絕美可謂驚天地、泣鬼神。

進入定陵後,考古學家沿着隧道四處考察,發現定陵的建築應是仿造紫禁城的設計。定陵的中心是三座大殿,分别為前殿、中殿、後殿。以東西兩宮為軸翼,講究對稱為美。

三個漢白玉雕龍寶座俨然屹立于中殿中心處,萬曆皇帝的皇座位于三者正中,兩側寶座便是萬曆皇帝兩位皇後的專座。寶座旁有長明燈照耀,但早已熄滅。

位于中殿後的後殿是陵室中專門放置墓地主人棺材之處。定陵的後殿也是如此,巨大的棺床上整齊安放着三座棺材,棺材與中殿的三座寶座一一對應。棺材旁必不可少的是大量陪葬品,金絲玉镯、上等瓷器、青銅器皿以及錦緞絲綢等比比皆是,曆經時間的洗禮仍是光澤奪目,金碧輝煌。

文物瑰寶竟遇毀滅性損失

考古人員小心翼翼地打開萬曆皇帝的棺椁,剛揭開棺木之際,由于防護技術未夠完善,空氣大量湧進棺椁當中,萬曆屍骨的上衣織物與紙質檔案不是灰飛煙滅就是破碎不堪無法成形。

早已腐化的屍骸上方堆積着多達11層的陪葬物,但衆多考古人員竟在毫無防護措施的保障下,赤裸雙手地去觸碰作為陪葬品的貴重文物,裸手上陣的他們将文物一一拿出,進行清點與處理工作。這一舉措損毀了大量的文物,

許多文物或多或少因遭受人為的破壞而喪失了本身的完整性與欣賞性。

搬離這11層的文物瑰寶後,人們終是見到了萬曆皇帝的遺骨,隻見萬曆皇帝頭戴烏冠,身穿尊貴禮服,腰上系着玉帶。

由于考古人員沒有及時采取保護措施,加上考古技術的不成熟,導緻古墓裡大面積的壁畫受到了腐蝕,褪去色彩與畫迹的壁畫也無了靈魂,失去了其重大的觀賞和研究價值。

文物的修繕工作也不如意。有一些文物,因為當時的人們知識儲備的不足,在相關人員對文物進行裝飾時,裝飾的是文物的背面,造成後人已無法正視文物原本的正面,無法正确認識相關文物的樣貌與含義。陵園對出土的織錦匹料進行技術處理和保護也未能達到理想效果。定陵中出土的許多文物便因為人們的無知而平白無故的遭受不可彌補的損毀。

定陵出土的文物器皿多達三千餘件,

萬曆皇帝的金絲翼善冠當屬出土文物裡最為珍重的一件,

它是大陸目前儲存完好的唯一的一個帝王金冠,意義重大。

皇骨隻化作一縷青煙飄散

1958年,定陵出土文物整理完畢,國家政府着手公布文物的相關資訊與開展觀賞。天有不測風雲,1958年以後,大陸的政治運動接二連三的出現,在這近20年風雨飄搖的日子裡,大量野蠻人士湧現,愚昧的思想早已在他們心中根深蒂固。

他們一直視定陵以及出土的相關文物為眼中釘,

命運多舛的定陵處于岌岌可危的形勢。

不久,萬曆皇帝的定陵墓地與其出土的文物不出意料地遭受到了前所未有的傷害與侮辱。

1966年8月,熊熊燃燒的太陽炙烤大地,烈烈夏日亦在鐐铐那些無知人民群衆的胡作非為。甚是荒唐的一天拉開帷幕,安息陵地已有400年的萬曆皇帝與其兩位皇後在遭受考古開掘的出土後,竟受激進無理的無知人士組織的荒唐羞辱,他們殚精竭思地為萬曆皇帝安排了一次聲勢浩大的火葬。

愚昧的他們将萬曆帝後的三具遺骨擺到定陵博物館門前的廣場上。為了突顯此次運動的不同尋常,他們更是作了一番精心安排。不僅安排衆多人士前來觀望,多番辱罵結束後安排了焚燒。三具屍骨被石塊砸得七零八落,現場一片狼藉。随即火焰騰起,廣場上一片火海。

萬曆帝後遺骨蕩然無存,煙霧彌散。

考古定陵一事終是落得兩敗俱傷的餘地,貿然考古緻使文物瑰寶多遭損毀,時代暴亂焚燒萬曆帝後遺骨。為萬曆帝後哀歎之時,理應反思其中的錯誤行為,切勿貿然于技術未成熟之際再考古帝陵。