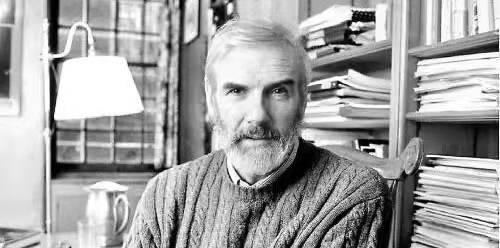

據多名耶魯大學教授消息,著名曆史學家、耶魯大學榮譽教授史景遷于當地時間2021年12月26日辭世,享年85歲。

史景遷出生于英國薩裡郡,以研究中國曆史見長,與魏斐德、孔飛力并稱美國“漢學三傑”。南都記者注意到,這位被認為是費正清之後最具代表性的美國漢學家,卻是因為求學時一次偶然的機遇作出研究中國史的決定。

對“講故事”的癡迷、對曆史洪流下個體命運的關注,成就其獨一無二的曆史叙述方式,引發中美兩國讀者的追随熱潮。他始終堅稱:“我隻想用自己的作品,引起讀者對中國的興趣。”

緣起:在耶魯大學第一次接觸中國曆史課程

1936年,史景遷出生在英國薩裡郡的一個讀書人家庭。6歲那年,恰逢第二次世界大戰,一次偶然,他看到相關的藝術史書中有中國筆墨畫,“後來在二戰時期我對中國産生了英雄式的崇拜,便對中國曆史産生了興趣”。

早年寄宿學校的生活,令史景遷接觸到大量的英國文學和曆史,也學會了多種語言。13歲時,他入學溫徹斯特學院,那是英國最古老的公立學校之一。

1954年,他從溫切斯特畢業,期間,他作為少尉完成駐紮在德國的兩年服役之旅。盡管曾短暫地離開過中學課堂,但史景遷卻在世界課堂裡有了更多的思考:“(服役)讓我學會在傳統英國社會之外觀察和思考,讓人對責任、共同體和民主政府有期待。”

回到英國後,史景遷考入劍橋大學克萊爾學院,專業是英國史,尤其是憲法史。很快,他成為文學雜志《格蘭塔》的聯合編輯,入學第二年,他還被任命為劍橋學生報紙的編輯。

一次偶然的機會,史景遷被劍橋選中參加交換生項目,踏上了前往耶魯大學的求學之旅。令人驚訝的或許是,這位後來享譽國際的漢學家,第一次接觸中國曆史的課程是在耶魯大學。在耶魯,史景遷認識了他的導師芮沃壽和芮瑪麗——芮瑪麗師從美國漢學家費正清,曾被費正清稱為是幾乎整個教學生涯中“最聰明的學生”。

芮沃壽主要研究佛教史和隋唐史,芮瑪麗以研究同治中興聞名。史景遷曾說,作出從研究英國史轉向中國史的決定,很大程度上是因為兩位芮教授:“與他們交談之後我突然意識到,探索中國史一定會很有趣。”

後來,芮瑪麗安排史景遷赴澳洲師從清史大師房兆楹。房兆楹指導史景遷讀清代正史,其間他也回耶魯同兩位芮教授交流。他的中文名字“史景遷”亦為房兆楹所取——學曆史就要敬仰司馬遷。就在這時,芮沃壽提醒他,要關注中國曆史中的“老生常談”,從不同角度觀察曆史,可以得出不同的想法。

通過閱讀康熙年間的奏折,史景遷看到了時代的制度和演變。與此同時,曹雪芹祖父曹寅走進了史景遷的視線。“過去我研究康熙、雍正,想知道他們如何在中國建立新秩序,為中國帶來什麼改變。到後來,我覺得應該去研究被征服的這一方,他們到底失落了什麼。”

史景遷用作品給出了答案。

1965年,他的博士論文《曹寅與康熙:主人與奴隸》出版。史景遷以康熙第一人稱叙述曆史的方式,此前從未出現過。美國漢學家列文森興奮地評價:“清史研究,不會再出現這樣的作品。”

視角:以研究曆史中的底層小人物聞名

曾任香港城市大學中國文化中心主任的著名學者鄭培凱,是史景遷的第一個博士生。他曾評價史景遷之是以能用新的眼光、新的角度來看中國史料,是因為其有着深厚的歐洲文化傳統的人文底子。“他知道在曆史中,什麼是值得珍惜的。”

史景遷曾說,很多曆史問題被認為是理所當然的,但在他看來,曆史有很多的觀察角度,也很複雜,“曆史牽扯這麼多的人,不同的角度觀察會得到不同的想法”。

史景遷洞察中國曆史的獨特眼光,從他的作品選材中可窺見一斑。1978年,被稱為“文體和叙事上的傑作”的《王氏之死:大曆史背後的小人物命運》出版。此書以大清《刑案彙覽》、《郯城縣志》、郯城知縣黃六鴻的《福惠全書》、蒲松齡的《聊齋志異》為史料基礎,探讨清初農民的生活環境與想象空間。

史景遷以研究曆史中的底層小人物聞名。

“我并不想提出某些哲學的觀點或立場,或對文章的風格提出形而上的見解。就我個人而言,我覺得史學并不是要讓人費解。”史景遷說道。

正因如此,史景遷能不帶偏見面對不同文化之間的差異,并緻力于探讨不同文化之中人類的共同本性。在《改變中國:在中國的西方顧問》一書中,他試圖挖掘中西方不同文化碰撞的困境後,是否存在西方施助者的強勢和偏見,進而影響歐洲人對中國的認知。

宋史專家、上海師範大學曆史系教授虞雲國曾說,史景遷對曆史的獨特表述,“以一個小的切入點展開了一個宏闊的時代”,恰恰能夠讓普通讀者接觸比較正确的史觀和史實,“既讓普通讀者喜聞樂見,又讓專業學者感到書中有獨到見解”。

史景遷于1990年出版的三卷本《追尋近代中國》,以16世紀末作為叙述的起點,娓娓道來的叙述橫跨近四百年的中國曆史。這本他最負盛名的作品,取代了費正清、徐中約的同類通史,成為美國大學裡最受歡迎的教材之一——這意味着,年輕一代的西方人從他的叙述裡開始了解中國。

訪華:“中國有無數的故事等着我去講述”

史景遷曾受邀到中國的北京大學、複旦大學講座,一度一票難求,講座主題多圍繞“在西方書寫中國曆史”。

對于“外國學者書寫的中國曆史、中國問題往往更受讀者的關注”的現象,他将其歸結于曆史的研究可以從多個視角進行,而外國學者的觀察角度有所不同,“也許他們對外國學者的研究更有興趣,隻是因為這些研究給了他們全新的視角,讓他們能從一個與以往不同的角度來解析同樣一種現場”。

史景遷說,在整個世界的版圖上,中國是一個重要的、極有魅力的存在。西方人需要花長時間去消化分析他們拿到的資料。“能一目了然的東西并不存在。我們對中國的看法越模糊,越多面化,離那最捉摸不定的真實性也就越近。”

在史景遷眼中,中國是一個充滿戲劇的國度,有豐富的曆史記錄和無數值得講述的故事。他曾形容自己是一個采蘑菇的人,而中國是一片滿是蘑菇的森林,“那裡有無數的蘑菇在等着我去采”。

采寫:南都見習記者 何嘉慧