經過6年的艱辛醞釀,成都文物考古研究院古建科普系列短視訊第一部《川地建築的“大木作”》今天火熱出爐。這部6分鐘的短視訊作品,将向觀衆展示四川傳統建築營造工藝中的繪圖、開杖杆、畫墨、讨簽四種瀕危工藝。

搶救性記錄古建工藝

6年走訪工匠近300人

宋代李誡創作的《營造法式》是我國建築學著作的瑰寶,然而在民間,還有很多由工匠口傳心授、秘而不宣的“營造法式”,例如,木構房屋建造過程中,掌墨師所掌握的各種核心技藝。近年來随着老匠師的逐漸謝世,營造技藝也面臨“人亡技絕”的艱難境地。

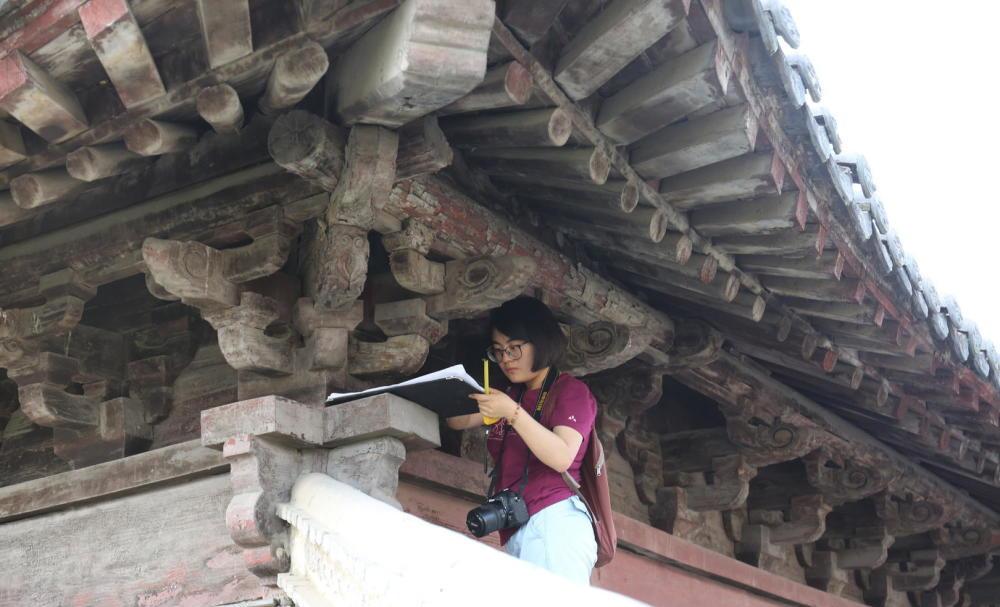

文博館員趙芸正在調查古建

匠師王珍文是四川地區技藝最精湛的木匠之一。2015年夏天,在開展四川地區傳統建築大木工藝調查之初,成都文物考古研究院古建研究所文博館員趙芸得知成都市大慈寺正在建立一幢廂房,立刻趕往現場。在工地,王師傅侃侃而談,介紹了穿鬥建築的名詞術語、施工工序和建造技藝,給大家留下了深刻的印象。

與王珍文的相遇,啟發了成都文物考古研究院古建研究所開始有意識地收集、整理四川地區的工匠名錄,自2015年起,在開展修繕設計工作的同時,走訪工地、訪談工匠,從中篩選出技藝精湛的掌墨師10餘人,逐一進行跟蹤記錄,以搶救性地記錄瀕危四川傳統建築營造工藝。

文博館員李林東正在調查古建

2020年,趙芸成功申請到了國家社科基金藝術學項目“四川傳統建築營造工藝及其文化價值研究(20CG187)”。2021年,課題組開始進行“川地傳統工藝系列片”的拍攝,希望能通過一組短視訊記錄展示大木作、竹編、工具、灰作等方面的研究成果,并形成系統的視訊記錄,為遺産保護工作提供詳實的基礎資料。

王珍文是這次視訊拍攝的首位四川工匠。“在2021年的拍攝現場,再次通過王師傅的介紹,我們廓清了構件制作、構架組裝、上梁、屋面椽子安裝等大木營造的全部工序。在拍攝過程中,王師傅逐一向我們展示了掌墨師一直秘而不宣、諱莫如深的‘看家本領’——繪制圖紙、開仗杆、畫墨、讨簽,這是大木作最為隐秘且核心的技藝!”趙芸介紹。截至目前,成都文物考古研究院古建研究所對建築實體的調查已覆寫四川大部分地區,共計跟蹤記錄工地100餘次,訪談掌墨師40餘人,走訪工匠近300人,收集訪談影音資料近600小時,有關成果正在陸續發表中。

文博館員白露向匠師采集資訊

揭秘工匠“看家本領”

呈現大木營造全部工序

該片經過近1年的籌備,推敲劇本、打磨腳本、聯系工地、選擇工匠、進場攝制、後期剪輯,近日,“川地傳統工藝系列片”的大木作、竹編兩部短片終于殺青。

開篇之作“大木天工 棟梁匠心——川地建築的‘大木作’”深入淺出地介紹了構件制作、構架組裝、上梁、屋面椽子安裝等大木營造的全部工序,并首次向外界揭示了繪圖、開杖杆、畫墨、讨簽這四個掌墨師一直秘而不宣、諱莫如深的“看家本領”。

“中國古建築以木結構為主要特征,從選料、斷料、構件加工、構架制作到小木裝修形成了一整套較為完備的技術體系,這套體系依靠工匠之間的口傳心授得以世代延續。傳統建築營造工藝是施工過程中的若幹流程性操作,使用傳統的圖像、文字等方式難以準确全面地對其進行記錄,是以,該調查需要借助影像形成更為直覺有效的成果。我們希望若幹年後,這些記錄和研究能夠告訴後人,一座房子是如何蓋成的,讓後人能夠從營造工藝中發現中國傳統的智慧、匠心。”趙芸說。

進行古建調查的年輕人

“作為一個根植于地方古建築保護的科研機構,成都文物考古研究院古建研究所一直緻力于四川地區古建築相關問題的學術研究。2008年5·12汶川大地震後,為全面掌握災後文物建築情況,便開始着手調查研究四川地區早期(元、明)建築近百餘處,并分卷出版調查報告。目前,《四川古建築調查報告集》第一卷已出版。随着調查研究的深入,我們發現形制結構的研究,解答了四川建築‘是什麼’,而這些建築‘如何造’以及‘用什麼造’則需要通過傳統建築營造工藝和建築材料的相關研究來解答。”成都文物考古研究院古建研究所所長餘書敏介紹。

餘書敏表示,成都文物考古研究院古建研究十餘年的古建調查研究曆程,運用了人類學調查、建築考古研究、遺産數字化技術等多種方法,目前在早期建築調查和傳統工藝調查兩個闆塊已初見成效,“除此之外,未來在古建複原、數字化建檔、永續利用、社教和研學方面會有更多的成果跟大家見面,為四川地區珍貴建築遺産的保護和利用提出我們的當代實踐。”

紅星新聞記者 喬雪陽

圖及視訊據成都文物考古研究院 編輯 李潔

(下載下傳紅星新聞,報料有獎!)