<h1>原标題:新看西周"元"儀器主要檢驗與解讀</h1>

溫|毛天哲

摘要:文獻稱周文旺的第十個兒子競選了這個賽季。然而,出土的銅刻字顯示了文王的小兒子的名字。毛天哲經過考核後,相信負載是同一個詞,為了排名就叫季節、季節、季節(load)。後來人們錯誤地将季節的名稱讀作一個名稱,對季節的衍射。也不知道,這個季節封印在城裡,叫季節,也就是毛峥叔叔。是以,當司馬去寫《史》來管理蔡世佳時,他說他找不到冉姬的後代,寫不出家族,确實是有原因的。

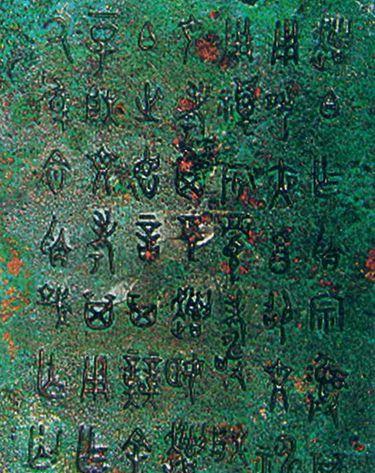

2009年,喆有幸在網際網路上閱讀了吉林大學吳振武先生的古籍《西周宣銘文解讀新見解》一文。從文字中可以看出,該儀器是新出土的物體,但不知道土地在哪裡。

吳振武先生說,他沒有看到這個物體,隻是為了"拍一張習近平周明的照片"。據此,吳先生将文字解構成書面文,對題詞作了詳細而獨特的見解解讀。多虧了他附在文字上的銘文照片和地形圖,祘篋才得以看到他銘文的全貌。

見西周宣

禾一遍又一遍地讀了這篇文章,相當不錯,因為它與作者的理論不同,是以寫一份聲明,向吳振武先生等當事人征求意見。

首先,喆認為,僅從銘文内容和字型風格來打破樂器的時代,似乎基礎還不夠。吳先生比較了已知的西周銅刻(如東戈、榕樹、傅、毛方鼎、免責等)認為"原名的字型風格相似",得出的結論是,"元"的生産時代是在西周的中間。

喆認為,字型風格的近似隻能表明這些物品來自同一個國家,或者是家庭工匠的制作地,要正确判斷文物的年齡還需要結合各種材料進行綜合分析。從銘文内容上看,喆至今仍對西周初期這部樂器的制作作出判斷。

董果銘文

其次,雖然吳振武先生正确地确定這個裝置的擁有者是"Yu",并把名字命名為"Yu",但他并沒有進一步測試為什麼是"Yu"。喆認為《元》中的銘文記載在文獻中,"冉吉",又稱齊吉,即周文旺的小兒子毛蜀政。

正如吳振武先生所說:"從樂器師傅的音色上可以模仿天子自稱'餘亦子'的音色,裝置師傅的身份并不低,大概是小合成器的長度。"

喆認為吳先生的解釋非常正确,但是因為他沒有注意到題詞"文神"是專門指周文旺的,是以不可能得出跑季負載是裝置擁有者的結論。"文神"一詞與"一人"是一樣的,在西周銅刻字中有特定的含義,"文神"指的是死去的周文王,"剩下的人"是天國自稱的兒子。那麼"于文考"中的銘文無疑表明,那是文王的兒子。周文旺死後,吳王松被稱為文高。如《山書泰誓言》:"玉柯,不去吳,但文高無罪。孔川:"話之王在世上是無罪的。

沈家譜中冉姬的畫像,根據沈喆的畫像是周公的,非玉姬(毛娮政)派的。

是以,喆認為樂器"Yu"的師傅是周武旺和他母親的弟弟冉繼齋,也就是毛樹正。文旺的小兒子就是以他的名字命名的,為了排名,他被稱為季節、季節和季節(加載)。封印在盧迪市,是以又稱季節負荷(市),司馬搬家誤讀為季節負荷。吳旺在廬山祭祀後被殺了第四年,季節也随之而來。祭祀之王将季節交給了大祭司鄭波。因為它是程王的叔叔,是以也被稱為鄭叔叔。至于說"冉繼濟"是秦的文獻,韓賢儒(如司馬前公等)誤讀義濟的名字作為名字。

在《說話》中共有"俞、豫、"等三個字,"再次,"這兩個字的形狀包含"是"字中的形成部分,是以,喆認為,為了正确解釋"彜"字的原始含義,必須從考察"彜"字的神谕形式開始。

"元"是"構造"的第一個文本,考察甲骨文形式的"彜"一詞可以看出,"彜"的神谕形式為圓錐形分支,用于篝火。從字眼看,"彜"具有犧牲的意思,如"四月,秀"。(Oracle 集合 26486)。是以,"彜"字的原意是用燒樹枝祭祀神靈的方法,以保佑人民。它的文化原型是犧牲祭祀,是以"祭祀"具有祭祀的意義。

負載實際上是同一個詞

也像"再次"這個詞一樣,甲骨文有兩種形狀,一種是"扭曲"這個詞的下半部分,即圓錐體的樹枝落在篝火的錯誤一側;天地這兩個橫向含義,就是篝火在地上和篝火在天上的意思。

"說話"這個詞被解釋為"跨産品材料也",其中"跨材料"的過程應該被"提升"和"材料"制成,是以有"再次"表示"提升"。"二也"這個詞在解釋"re"這個詞時是沒有錯的。經典中最早使用"再來一次"是"兩次",比如"書和多方":"我隻是不時告訴他,我隻是有時把它的戰争禁锢,至于三次。"

也像"扭曲"這個詞一樣,甲骨文形式為雙手舉起樹枝添加到篝火上,當然,這種篝火是用于祭祀目的的。"說話"釋放了"從爪子,從省"的形狀,當從。甲骨文也有一個詞的意思與"扭曲"這個詞的含義密切相關的是(1),這個詞的結構分為下三層和中三層,上部方向朝下左右手,中間是"再"形,即篝火狀,下是"大地",即祭壇的祭祀, 整個字形顯示了雙手放在祭壇上的篝火的完整情況。

銘文文字解釋,正文編号為相應字樣

哲認為(1)這個詞可以算是文學中季節的第一個詞"負荷"。(1)字形原意是用祭祀的"交叉材料"反複放置在大地上,然後大概是"車體在土上"而改寫為"荷載"。如《周轶》八卦:"天行天行,紳士自強;

通過對上述幾點的比較讨論,我們可以得出這樣的結論:文獻中"奔跑季節"的寫作可能并不準确。蘭當是省略了"易"字的字迹,是以司馬展說文王的小兒子叫冉姬。從銅"元"銘文中可以看出,周文旺的小兒子的名字叫"彜"或(1),簡稱"季節"或"季節"(彜)。這實際上是同一個詞。從車載是玄旺時期唯一的字眼。在金色文字中,文字又是從船上來的,從車上到同樣的意思。這也是溫王的小兒子的名字,是以文獻中也有一句話說文王的小兒子是俞璞。

冉吉加載,是文檔整理的人不明白,書上裝着這個詞,錯了。冉璀,作為溫王的小兒子,周永旺的最後一位皇室承辦人,給他起的名字是随着世代相繼,付火人之祭,也符合周朝宗法制下的實際情況。比如周文旺的父親叫姬麗,卻沒有叫他。可以看出,溫王的小兒子叫姬薇(Load),并不像文獻上說的,冉為名,季節就是詞。

此外,在對"俞"題詞的解釋上,喆也有幾處地方與吳振武先生不符,雖然不是完全否定吳先生的演繹,但對幾個關鍵詞句子的解釋對于正确了解銘文内容有很大的啟發,是以喆并不覺得害羞, 盡量說,主要有以下幾點:

1、在于銘文的第一句話,吳先生隻讀作(2),也沒能進一步證明(2)為什麼人。喆以為是"移走"一詞,題詞"移走"是周文旺的弟弟翟忠軒。也就是說,和喆在《班一(毛博複審)》一文中講解的"(撤職)令"這句話是同一個人,具體解釋可以在這篇文章中看到。在一周的開始,很多人的名字加上或加字元作為名字。将翟中軒稱為"特朗普"裝置的擁有者,稱其為"奔跑季節航母"也是合理的。從班塔布、孟彪銘文、冉繼江(即毛書正)、毛公(冉冀次子)與人民群衆的密切關系可以推斷為無可指責,如孟琦孟的父親曾用過"毛功、鐘(2)三月不需要",如班奕銘文記錄"毛波城公益"。而從後來的銅礦(如方鼎、何尊等)出土,西裕豐地和冉繼吉(毛姝政)的美食相近,都在寶雞陳倉附近。

毛蜀正墓地圖

2、吳先生将"文學之神"解釋為"文學美德之神"似乎不夠真實。喆認為,正如"文學考核"是周文旺特指的一樣,"文神"指的是"周文王的神"。吳先生的說法是,"知道這個'文壇之神'指的是已故的祖先是不準确的,就像在黃金文本和文學中常見的'前人'一樣"。正如劉翔先生所說:"'神'這個詞在西周時期就開始出現,在多數場合,它隻指神的祖先。似乎有人說,神的話,注重表達祖神的概念,是在周朝父權社會的背景下,自然神崇拜轉變為人性化的祖先神崇拜之後才産生的。"是以從《易》的題詞來看,《文神》還是一個特别的參考。

3、在于(3)"禱告"(3)。吳先生認為,這個詞是金文的第一眼,意思不明,或者按照他的右邊可以讀作"Yu"。喆認為這個詞就像古代的"俞"字——"彜"字。該文本被解釋為:"Yi,或來自文本。周麗大宗博小許願,記下所有雲:"是以書就這樣做了。根據舊書中的字樣,也是古籍。玉裡沒有知識,是漢朝儒家獨子春,鄭世農不知道,但雲像蜻蜓一樣,讀起來像鼻涕蟲,不敢說起古籍,也要小心掩飾。對徐申來說,就是一個詞,給魏時就進入了三體石書。古文本的聲音在同一部分,是以聲音是同一個詞。"從以上可以看出,漢族儒家中"禹"字"禹"的古字還不為人所知,至于徐慎,隻指定為同一字,是以喆傾向于将其解釋為"彜"字。

毛書正(于冀)年輕時就住在亭子的土地上

4、吳先生為道德教育講解"道德詞彙",喆認為是值得商榷的。文中對美德的解釋很大程度上是為了:美德,升天也是。從嘴裡。多切。喆對這個詞的解釋并不滿意。還有"道德線,内外名,心裡為美德,石為行(周立官注),"是以喆認為在《周立》中的演繹比《說》更接近。是以,喆将"de"定義為:在心中為善。這種銘文在"道德話語"中被解釋為"好話"或"祝福的話"。

綜上所述,喆認為,這種"扭曲"的裝置主人在季節負荷時,在生産時代初期的西周。銘文揭示了冉璀名字書寫的最真實的第一手資料,也揭示了周人從崇拜自然神靈到崇拜父權社會背景下崇拜強祖的曆史事實。這一銘文将為我們解讀"周公東正方鼎"、"天一,又稱毛公濟钰"、"賀尊"、"班禹"等古銘文的演繹提供新的啟示和思路,為我們進一步研究西周貴族家庭的形式,特别是毛澤東祖先的起源提供新的配套材料。

銘文是原文的副本

喆将了解并測試自己的"Yu"銘文記錄如下,以便進行後期測試:

"禹"題詞:先送白(博)(為)宗宗,用黑夜享受(趙)文神,用(博)(祈)(眉)生活。文考齊(由)送姬,送白(博)的美德字,其餘子;死了(有害)!

<h1>白話解釋:</h1>

(鐘仲)為廟祭獻了一份禮物,并用它們來崇拜已故的周文王的神靈,以祈求長壽。我已故的父親(溫王)聽從了這對夫婦的話,使我的兒子堅強起來。我已故的父親(文王)将被送到姬身邊,這對夫婦的話放在我的身上,并長久地想着:啊,沒有災難。

2009年7月9日,毛澤東的兒子田喆出生于浙江省金華市。

修訂日期:2019 年 5 月 13 日

後記:本文引用了徐山先生的一些《解釋》文章,"重新解釋",因為文本的需要,不在文本中,一一個接一個,我在此解釋,并在這裡感謝徐山先生。

特别說明:本文最初在今日頭條登場,有出版物選擇請與作者本人聯系

(本文圖檔均來自網絡)