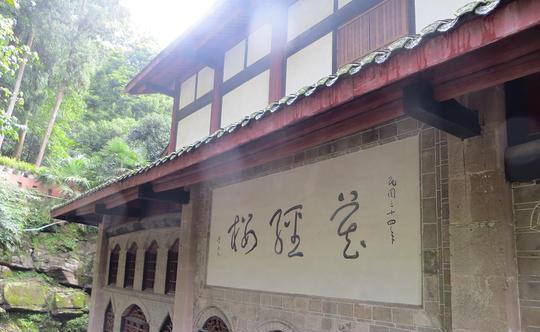

于右任手迹:藏經樓。作者攝

1962年1月24日,淩晨,台北陽明山。

一位長髯及胸的老人躺在病床上,耳邊作響的,是太平洋上空刮過來刮過去的大風。如豆的燈影下,孤獨,讓他陷入了難以遏止的思念:長眠在黃土下的雙親、千裡之外生死未蔔的發妻、離别時長女清秀憂悒的淚臉……他再也無法控制,熱淚潸然而下,手抖着,顫顫地鋪開紙筆:

葬我于高山之上兮,望我大陸;

大陸不可見兮,隻有痛哭!

葬我于高山之上兮,望我故鄉;

故鄉不可見兮,永不能忘!

天蒼蒼,野茫茫;

山之上,國有殇!

這就是“太平老人”于右任寫下的哀歌——《望大陸》。之後,他在這薄情的世間活了兩年九個月零十七天。彌留的時日,傳說他曾竭盡全力,擡起嶙峋的手指在空中一筆一劃、一遍一遍地寫着——杏、花、春、雨、江、南,蜀、山、蜀、水、杜、鵑……

蜀水碧,蜀山蒼。讓老人念念不忘的,除了月光下的富春江,可有當年踏着滿地蟬聲,行走在青城山間,尋找那被譽為“西川第一天”光嚴禅院的衫影萍蹤?

發黃的《崇慶州志》上記載着,那一次,于右任是為拜谒一部經書而去。那是1945年,于右任66歲。而那部經書——《洪武南藏》,藏在光嚴禅院深處,已整整529年。

蜀獻王朱椿畫像(明蜀王陵博物館供圖)

壹

流落西蜀《南藏》一睡五百年

2003年暮春,崇州鳳栖山。

光嚴禅院幽暗的方丈室内,103歲的燈寬禅師蜷足而坐,滿目清光。談起于右任,言語間,仿佛他剛剛跨出門去:“先生是在青城山裡,聽佛門中人偶然提起《洪武南藏》孤本的下落,才興緻勃勃地趕到古寺的。他美髯齊胸,二目不怒而威,真是大儒風範。他上藏經樓讀了幾天經。臨走前,他應前任住持之邀,寫下‘藏經樓’三個草字,龍飛鳳舞,一揮而就。”

兩年後,燈寬禅師圓寂。而“藏經樓”三個字至今仍活在光嚴禅院後院的一面牆壁上。

進得廟來,沿苔茸癜綠的石梯拾級而上,依次經過洗心池、大雄寶殿、彌勒殿、天王殿,一路殿宇錯落,木铎聲聲,然後入一暗廊,出一角門,眼前豁然天高山遠,再往右一拐,就看見了那三個字--多年以後,它們依舊墨黑如新,望去寬博潇灑,似舞卻栖。落款處,豎立着:于右任。

對面,曾靜默着一座色澤斑駁的藏經樓。樓高三層,飛檐翹角,巍然聳峙,依稀可見當年非凡氣勢。

遐想,藏經樓裡曾秘藏的《洪武南藏》,為何流落西蜀,在這山寺裡五百餘年而無人知曉?

說起這部典籍,今人每每呼之為《洪武南藏》。其實,“洪武”二字乃是後人加上去的稱呼。它最初的名字,按明人的說法,叫“初刻《南藏》”。南,指的是南京;藏,原是古印度佛教典籍的計标機關,後泛指漢傳佛教《大藏經》。

自北宋初年《開寶藏》問世以來,曆代官、私所修各種版本的漢文《大藏經》,僅有二十一種。在明朝,官方也隻刻印了三種(次)。第一種即《洪武南藏》。1372年春,朱元璋下令召集江南名僧至南京蔣山寺(靈谷寺),啟建“廣薦法會”,組織力量點校、開刻,1398年至1399年完工。因耗費巨大,當時僅印了兩部,皆歸藏于大内,刻闆則放存于南京另一座古刹天禧寺(大報恩寺)。

二十多年漫長的刻印期内,這部以南宋理宗寶慶年間(1225-1227)所刻《碛砂藏》為底本的大明第一經藏曾幾經增補,收入大量禅教諸宗的語錄著述。待刻印完畢,隻一部便重逾三噸以上,共計684函,分1600部,達7000餘卷。

然而,仿佛總有一股神秘而悲情的力量與它如影随形——當它面世之日,正是朱元璋辭世之時,倉促登基的建文帝來不及播行天下,便匆匆钤印秘藏。四年後,朱棣攻陷南京,建文帝在一場大火中神秘失蹤。它遂轉入永樂帝之手,由此輾轉開始了長達六個多世紀的奇特遭遇:

1408年,一場離奇的大火燒毀了《南藏》的刻闆。天禧寺也被燒得瓦礫遍地。

1409年,其中一部《南藏》在皇宮藏書密閣又莫名其妙遭火焚毀。

1416年,僅存的另一部《南藏》從南京神秘離去,就此湮淪世海,寂寞無聞。以緻其後的四百餘年間,世人隻知永樂帝文韬武略,除遷都北京、令鄭和下西洋等事功外,還主持刻印了《永樂南藏》《永樂北藏》兩部佛學大典。

總有人在苦苦探尋它的下落。昏暗的史頁間,它那缥缈的身影,時隐時現的蛛絲馬迹是讓人如此心動。

1938年,《洪武南藏》孤本驚現于西蜀光嚴禅院。消息傳開,高官大儒紛至沓來,撫摩再三,難舍難離。

1951年,《洪武南藏》離開了光嚴禅院,入駐四川省圖書館。當時,省圖書館派了兩輛卡車才将這部書全部運回。

四川省圖書館鎮館之寶《洪武南藏》。

貳

細雨如絲紛亂着中年朱元璋的心

1371年,是個平年。這一年雨水較多,剛交大寒,細雨便紛紛揚揚,濡濕得江南一帶煙雨朦朦。

按照洪武元年立下的規矩,從臘月二十四開始,大明皇宮内就開始營造過年氣氛。乾清宮丹陛左右,各安設了九盞萬壽天燈,燈後懸挂着九副萬壽寶聯,兩面都用金絲繡上聯句。酉時過後,殿内燈光輝映,連外面高渺的夜空也顯得透亮起來。

朱元璋就放下禦筆,走到殿外的江山社稷亭旁,望着城外江天一線處的渺渺風景駐足沉思。

七月初十,大将傅友德不顧暑熱,揮兵攻取成都,四川平定。雖然蒙古殘軍仍在邊地窺視,但這卻标志着内地一十八行省就此歸一;臘月初六,吏部又上奏了大明疆域内府、州、縣及官員數額。此後,這一串數字就在朱元璋心裡紮下根,撓得常常心潮起伏:

(天下共計)府一百四十一,官八百八十;州一百九十二,官五百七十二;縣一千零一十三,官三千零四十一。通計府州縣一千三百四十六,官四千四百九十三。

做夢也沒有想到,當年那個淮河邊放牛為生的鄉村兒童、皇覺寺裡孤苦無依的少年沙彌、流浪路上求告無門的青年乞丐竟會置下如此廣大的一份“家業”。從呱呱墜地開始,家裡就沒過一天安生日子。年邁的祖父帶着一家人,在淮河兩岸到處躲債。那時,父親朱五四最大的夢想,就是能做個佃戶,暫時耕種屬于别人的一畝三分地。

1344年春,家鄉赤地千裡,緊接着,蝗蟲鋪天蓋地而來,轉眼間,父親、大哥和母親先後去世,隻剩下自己和二哥。别說沒錢置買棺材,家裡連塊下葬的墳地也沒有。兄弟二人抱頭痛哭,找了幾件破衣服裹住親人,草草葬在鄰居劉家的土地上。

為了活命,十六歲的自己不得不與二哥分開,然後強忍眼淚,前往皇覺寺投奔人稱法仁和尚的幺叔朱五六。

經叔父苦苦求情,自己才得以做了一名小行童,每天掃地、上香、打鐘擊鼓、燒飯洗衣,忙得團團轉,卻常被斥責,幸好還有叔父--冬天,寒風呼号,叔父把舍不得吃的饅頭偷偷塞到自己枕邊,再解開僧衣,用身體慢慢捂熱苦命的自己;夏天,常常一覺醒來,叔父還在一邊喃喃誦經,一邊為自己驅趕蚊蟲。

夜深了,叔父咳個不停,燈光把他枯瘦的身影映在牆壁上,像一條彎曲的蝦……想到叔父,自己的眼睛濕潤了。自1351年夏,淮河兩岸再發洪災,叔侄二人不得不灑淚而别以來,他一直牽挂着叔父。前些年忙于征戰,無暇分心,自定都南京以後,他便暗中囑咐身邊人四處打探。如今,四年過去了,各種消息開始從四面八方傳來,卻無一落實:

東邊的消息說,叔父法仁已乘船出海;

南邊稱,叔父法仁曾避居于洞庭湖邊,不知去向;

北邊探聞法仁和尚已還俗,似乎死于亂軍之中;

西邊傳回來的消息則稱法仁已遠赴西域,去為多災多難的中土求取真經;

細雨如絲,紛亂着中年朱元璋的心。他不明白,何以在這個寒冬,自己對叔父的思念之情會變得如此強烈?

叁

以禮治蜀蜀王朱椿的構想

蜀王朱椿是一個喜好讀書和做學問的人。

朱元璋的二十六個兒子中,他雖為庶出,卻因“博綜典籍,容止都雅”,被父親送了一個雅号:“蜀秀才”。當時的人也稱贊他“尤好學讀書不倦,喜延接賢士大夫,講論至夜分,不為聲色遊畈之事。”但鮮為人知的是,他雅号的由來卻是因為找到了叔祖法仁和尚,令父皇大喜。

1390年正月初一,正當《洪武南藏》浩繁的點校、刻印工程行進到第十八個年頭之際,十九歲的朱椿從安徽鳳陽來到封地成都。下車伊始,他便經受了一場戰火考驗:西番蠻人作亂,縱兵焚燒黑崖關(今四川省泸定縣磨西鎮),且亂騎四出,寇掠不止。

一時間,成都等地人心惶惶。

事關統治,一副柔弱外表的朱椿性格中殺伐決斷的一面立刻顯露出來。他即刻上奏,請父親派遣都指揮使翟能、同知徐凱統馬、步兵一萬三千人,由嶽父涼國公藍玉全權指揮,前往大渡河流域進行剿殺。

戰事還在進行之中,朱椿就陷入了深沉的思考:蜀地邊鄙,民族複雜,稍有不慎,極易引起地區動亂;此外,經過十多年的發展,成都周邊已地少人多,群眾負擔甚重,經世濟民之策倘若不能盡快出台,蜀地全境的長治久安終究紙上談兵……

這正是朱元璋的苦心孤詣。在這個雄才大略的開國之君看來,郡縣制雖是讓大明朝正常運轉的最佳行政架構:府管州、州管縣、縣管萬民,皇帝則居于中樞,隻須将各府驅于掌心,便可号令天下,一發而制全身;然而官吏們盡是些狡猾憊賴之徒,稍微放松管束,他們就會演變成家鼠,以身求利,虐民縱欲,壞了王朝根基。是以,還得把兒孫們分封到各地鎮守,讓他們像貓守鼠那樣看守着官員。

令朱元璋稍感欣慰的是,分封到成都的朱椿果然比其他皇子更能領會自己的意圖。平定番亂之後,這位年輕的蜀王立刻上書,請求确定地方向蜀王府進貢的物品及數量,以盡量減少群眾經濟壓力。在奏折裡,他還提出了“以禮治蜀”的構想,并進一步闡述道:“(儒學之外),當涉獵佛道典籍,攬僧、道為助,光大寺廟、道觀等場所,欽願皇圖鞏固,藩屏永康。”

這一年,朱元璋六十二歲了。雖有禦醫精心調養,但潛藏在身體裡的各種暗疾已悄然出發,對他困擾不已。放下朱椿的奏折,他眺望着窗外又一年楊柳堆煙的江南春色,想起正艱苦進行、不知何日方得完成的浩大經卷,歎了一口氣,提筆批道:“朕心甚慰。汝在蜀,當繼續找尋叔祖為是。”

大約從1372年春開始,朱元璋内心就潛生了一個令自己激動不已的宏偉願景:待經卷刻印完畢,要讓叔父坐守京師,設壇講經,令天下僧衆都來聆拜聽辨。大明朝既已百廢俱興,佛教也該呈現出經出一門、萬法歸宗的欣盛之景。

為達到這一目标,1382年,朱元璋下令在南京設僧錄司,各府設僧綱司,州設僧正司,縣設僧會司,督導僧衆行儀并主管考試等事務。

1384年,他又采納禮部尚書趙瑁的建議,規定對全國僧人們每三年發度牒一次,并加考試,不通經典者立行淘汰。

轉眼十八年過去了。不惟經籍的成書遙遙無期,尋遍天下的叔父也依然杳無消息。朱元璋内心深處,不由生出“殆天數,非人力”的迷惘之感。