先明确一個概念,我們生活中經常使用的地圖,用來查詢定位或導航的,例如騰訊地圖、高德地圖、百度地圖等,并不是高精地圖,它們的使用者群體與使用方向與高精地圖不一緻,其制作流程也與高精地圖并不一緻。

如何定義高精地圖?

一般來說,亞米級以下精度,都算是高精地圖。

接下來将從應用方向、發展曆程、技術瓶頸、未來展望幾個方面,概述一下高精地圖的過去、當下、将來。

一、高精地圖應用方向

新興:自動駕駛

關注前沿動态的人,對自動駕駛都不會陌生,也會經常在路上看到高精地圖采集車。

高精地圖是自動駕駛的基礎,沒有高精地圖,自動駕駛無法實作。

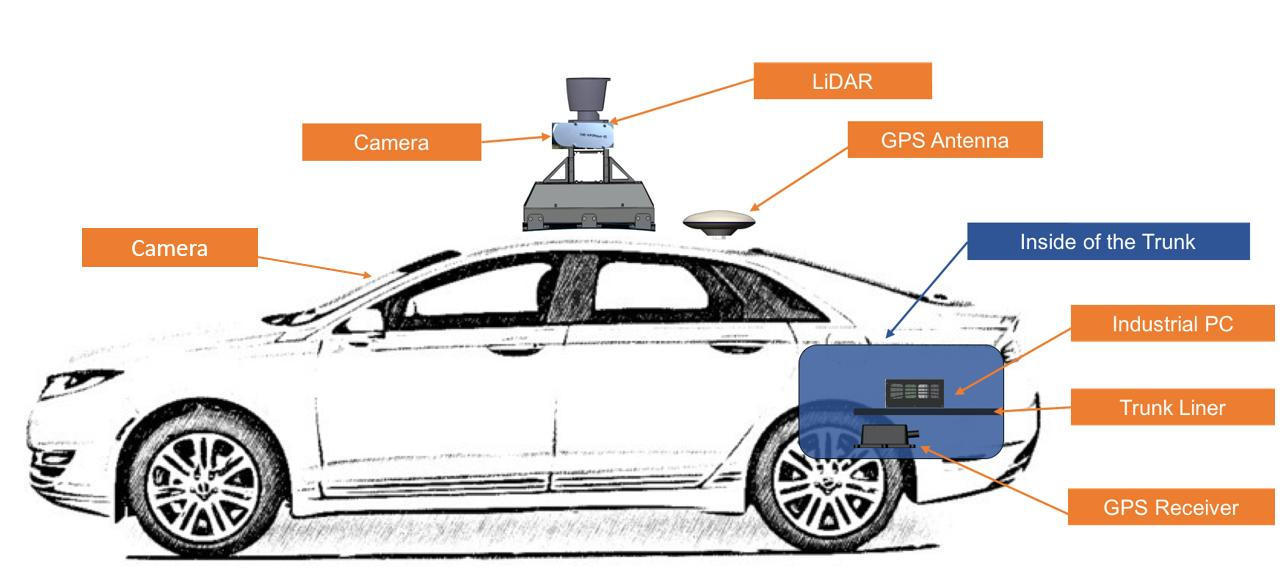

且不是所有地圖采集車都叫高精地圖采集車,隻有像下面這樣配置的車(百度Apollo2.5)才是高精地圖采集車。

它得有采集點雲資料的雷射雷達裝置,進行高精定位的RTK裝置,擷取車輛角度和加速度的慣導系統等,才能叫做高精地圖采集車。一台車的成本在百萬以上,由此可見,自動駕駛和高精地圖是燒錢産業。

傳統:基礎建設與國土規劃

自然資源普查、土地利用調查、城市規劃建設等國計民生行業,是最傳統的需要使用高精地圖資料的方向。

例如,中國有18億畝耕地,保障糧食産量能達到自給自足,且有結餘。這個數字是如何得出?如何保證每年紅線不破的?

就是通過每年的土地利用調查,修正數字線劃圖,統計地類圖斑(每一塊土地都是什麼使用類型,耕地、林地、工業用地、居住用地等,甚至更細分的苗木林地、經濟作物林地、茶園、蘋果園、草莓園等等)得出的。

每次大範圍的國土資源普查,幾乎都要國土資源領域全員投入,街市巷陌、田間地頭調查經年,點燈熬夜,趕一個又一個截止日,才能完成全國普查内容。

在這些領域要使用的地圖資料精度要求極高,通常是毫米或厘米級,僅僅到達米級是不夠的。

未來:小而精的垂直應用

受限于裝置價格和精度要求,在未來相當長的一段時間内,高精地圖産業的生産成本是降不下來的,不可能量産化。

但是北鬥和5G的發展,讓高精定位成為切合實際的前沿熱點。幾乎與高精定位同源雙生的高精地圖,是任何人都不能放棄的蛋糕。

目前在業内,高精地圖和高精定位,仍然是和自動駕駛緊緊綁定,但除了自動駕駛,它就沒有有其他的應用方向了嗎?

答案顯然是否定的。

地圖本身不是個大産業,但是它作為基礎資料與服務方,跟各行各業都有結合,且不可或缺。随着網際網路需求的發展,定制化需求會越來越多。

1.不可量産;2.熱點相關;3.行業結合。

我們可以理想的預期:服務于細分行業,定制化的高精地圖,小範圍的試點應用,可能是未來高精地圖的發展方向。

綜上,高精地圖是一個門檻較高的領域,小範圍(單純面積)成本還好,範圍一大,就需要投入很多的人力、物力、财力。

二、高精地圖的發展與限制

限制條件:資質

資質問題曾經是,現在仍然是限制地圖産業發展(注意是地圖産業,這個範圍很廣,普通地圖、高精地圖、地理資訊服務,基于位置服務等等,都可以涵蓋在這個範圍内)的最大問題。

資質問題講起來很複雜,而且敏感。這裡就不展開說了。

看下圖(政務平台公示),可以看出來,資質的分類很細,能做什麼,不能做什麼,規定的明明白白。

但好在,國家在17年之後,對網際網路地圖的政策放寬了,但僅僅是網際網路地圖,不包括高精資料。

分水嶺:政策放緩、網際網路大佬入局

早期,地圖資質是不對民用開放的,完全屬于軍用或國家基礎建設領域。

2010年之後,網際網路突飛猛進,政策放緩,BAT巨頭通過收購有資質的企業,擷取地圖資質,推進地圖行業的網際網路化,随着PC網際網路和移動網際網路的發展,大家越來越離不開手機地圖APP了。

2013年,百度全資收購有甲級導航電子地圖資質的長地萬方。

2013年,阿裡先期斥資2.94億美元收購高德28%股份,資産重組後完成全面控股。

2013年,騰訊将soso地圖更名為騰訊地圖,之後入股四維圖新。

可以看出網際網路大佬,都是2013年入局地圖産業。

2013年可以看成一個分水嶺,但這時候,僅僅是普通的導航電子地圖(精度在百米左右),而非高精度。

大佬入局,瘋狂砸錢,加之手機産品更新換代,手機導航地圖的時代來臨,網際網路地圖走進千家萬戶。

但是高精地圖産業,仍然在傳統的國家機關手中,因為它并沒有明晰的民用方向。

2013年到2018年,網際網路地圖蓬勃發展,高舉不要錢的大旗,造成了行業變革,車載導航市場一蹶不振,漸漸落幕,這是日新月異的科技時代,不得不經曆的陣痛。

時代洗禮下,牆頭變換大王旗,山河歲月空惆怅。

借東風:自動駕駛帶動高精地圖

2010年,谷歌宣布研發自動駕駛汽車。

2015年,百度聯合寶馬宣布研發自動駕駛項目。

2017年,北京市交通委聯合交管局、經濟資訊委,釋出針對自動駕駛道路測試的《指導意見》與《實施細則》,規範推動自動駕駛汽車的實際道路測試。

2018年,騰訊入局,百度阿波羅正式在長沙上路。

2019年,自動駕駛的春天豔陽高照,風投紛至沓來,企業百花齊放,似乎滿大街都是自動駕駛的測試車,但沒有人知道,這春天是否如北京城的春天一樣,鮮豔絢麗,轉瞬即逝。

自動駕駛的确有很多法律上和技術上的未定因素,導緻其充滿變數,但它推動了高精地圖的民用化。

導航必然需要地圖,普通導航地圖十米、甚至百米的精度,根本無法滿足無人自動駕駛的需求。

自動駕駛需要地圖底圖的精度到達車道級,需要精确的定位出車道線,一個車道白線寬不超過20厘米,也就是說地圖精度不能超過20厘米,高精地圖的需求産生了。

我們姑且不看雨後春筍一般的自動駕駛企業,單看高精地圖。

在自動駕駛的浪潮下。

網際網路巨頭們在做高精地圖,高德、百度、騰訊,在地圖産業的旗下,都有自己的高精地圖事業部門,京東、滴滴、美團等,也都有做高精地圖的團隊。

傳統地圖資料生産商,四維圖新一直根植其中。

通訊業巨頭,華為、小米也都在做高精定位和高精地圖。

車企更是惶不多讓了,上汽集團、吉利汽車等等。

更别說那些概念性的短命新興科技公司了。

18年、19年,借着自動駕駛的東風,人人都覺得這是個風口,常年受困天花闆的地圖資料行業人心思變、蠢蠢欲動。

但熱潮退去,高精地圖是高門檻、短期見效慢的産業仍然是一個不争的事實。

(下圖中有幾家公司現在可能已經不在了。)

入局、破局,發展,抽身,成敗蕭何,關鍵性的問題就是,有錢有人嗎?

2020年,自動駕駛熱度已經不如18年19年那麼瘋狂了,還能在這個行業中留下并堅持的,都是财力雄厚的大廠。

高精地圖這個行業肯定是要發展的,因為技術的發展永遠會超越我們的想象。

但如何發展,我們可能要翻看一番,毛主席的《論持久戰》了。

細分行業結合應用:物流、出行、社交、5G、物聯網

2018年,國家機構進行優化整合,取消了國土資源部,整合相關職能部門,成立了自然資源部,地理資訊行業開始緩慢的市場化改革,各地地理資訊機關,由事業改為企業。

2018年前後,國家顯然降低了地圖行業的資質稽核的難度。

不再需要斥巨資收購有資質的企業,隻要符合準入機制(當然要求也很高),民營企業也能申請到甲級資質。

滴滴、順豐、京東、美團,相繼擷取了資質,結合行業布局地圖、定位、基于位置服務産業。

這四家都是做什麼的,想來不用細說。

由此可見,國家放寬政策,是鼓勵地理資訊産業民用化的,隻要各行各業心裡有譜,法律法規常記心中,一年一度安全教育訓練。

出行、物流、社交,網際網路垂直行業,入局地圖,是個利好消息。這些企業不會自己做地圖,但是基于本行業的地圖應用,他們肯定希望自己做,要不然也不會去申請資質。

現在提倡精細化,高精地圖的使用就是精細化。

在裝置與技術沒有質的飛躍的時候,高精地圖很難大範圍量産。但有和沒有是本質差別,在這些垂直行業,高精地圖一定會有試點應用。

自動駕駛隻是其中一小方面,無人配送、智慧城市、新零售等等,都是一片藍海(不一定知道朝着什麼方向,但海一定要跳下去)。

19年、20年,基建狂魔大力發展5G,5G具有高精度、低延時等特點,5G時代的定位精度相對于4G時代将有明顯變革。

5G技術推動高精定位發展,高精定位發展會推擠物聯網行業發展。

萬物互聯的時代,沒有地圖,誰能看出裝置在哪裡?

5G時代,物聯網也是高精地圖産業的一個方向。

理想是遠大的,但前進的道路,仍需要艱苦跋涉,一步一個腳印。

技術瓶頸:不成熟的AI技術無法取代人海與裝置昂貴

地圖行業,一直都有一個老大難題,那就是在資料的采集加工更新上,無法避免海量的人力、物力的投入。

自動駕駛、高精地圖,宣傳一直主打人工智能、視覺算法等。

我們對高大上的技術充滿了期待。

但是國外強如谷歌,也未見有什麼現實性的大範圍落地應用(這不是說谷歌不行,它仍然是前沿技術風向标)。

國内,高德地圖成百上千人的資料團隊(内業、外業,外包、分布各地的兼職人員),阿裡巴巴技術不牛嗎?

牛的話,為什麼要用這麼多人呢?

是因為地圖資料采集更新的問題,是沒有辦法在短期之内不利用人海解決的。

舉個例子,車道線問題。

我們會理所應當的想,瀝青地面是黑色的,車道線是白色的,那很容易把車道線提取出來,其實不然,路況是複雜多變的,萬一道路上有貓貓狗狗塑膠袋反光水坑把車道線遮擋住了呢?萬一這條道路川流不息,把車道線磨得黑乎乎的,跟地面沒啥差別了呢?

現實應用要比實驗室裡的不确定因素多很多。

再舉個例子,POI更新。

地圖采集車上路掃街,刮風下雨,照片拍攝得模糊不清,通過程式将店名識别出來,準确性不高,仍然需要人工核對。還有些小街小巷,汽車無法出入,那就需要人去實地看了。甚至像下圖,一張圖,無數個招牌,怎麼看?

開車開飛機拍攝栅格照片需要人,外業實地調繪需要人,内業采集稽核需要人。

中國地大物博,畫地圖需要人山人海,這是一個不争的事實。想做地圖,要有雄厚的财力支撐,這是事實。

當然如果隻做小範圍的地圖(一個小區、一個廠房等),也不需要那麼多人。

但是人數可以縮減,硬體裝置還是個硬名額。

高精地圖采集車,大幾百萬(便宜的精度達不到要求);如果覺得車不好的話,航攝無人機更貴(注意航攝無人機不是普通無人機,航攝無人機在飛行的過程中,是要記錄參數的,以供後續的正射解算),還得需要航空攝影測量的資質,這個資質還沒有開放到正常民用領域;但無人機穩定性差,可以選擇航攝飛機(目前隻有軍用)。

有人會說,可以用衛星影像。要做高精地圖,民用分辨率不達标。這裡注意,影像分辨率跟衛星定位精度是兩碼事,北鬥從來不出影像。

不開玩笑,民用領域,唯一可選的就是采集車。

當然如果能解決影像采集的問題,矢量化的過程就相對容易了,擷取定位點和基準線的全站儀、RTK也就十來萬。剩下的就可以内業解決了,内業有電腦就夠了。

這裡說的隻是二維高精地圖,還不是三維,三維的話,需要測量計算高程,更貴更難。

不過高精隻是個阈,毫米級是高精,厘米級是高精,米級也是高精。在一定範圍内,投入高精地圖采集車和RTK,實作米級高精地圖的生産還是不算困難的。

在人類的發展史上,利用科技進步,後世的人總能實作過去的神話,例如登月。

我們可以樂觀的相信,随着制造業和通訊技術的發展,大範圍低成本的實作高精地圖的生産指日可待。

而目前在各個領域的試點,都是為這個美好而光明的未來鋪路。

(我一直認為,農業是立命之本,制造業是國之根基。)

三、總結

本文從高精地圖的應用、發展、限制等方面,闡述了一些不算成熟的見解,較泛而淺。

應用、發展、限制,如果想深入了解的話,建議多關注政策變化,解讀各種通知檔案,留意自動駕駛、5G、物聯網、車輛網等産業動态。