【編者按】

高中學曆的徐偉給患有Menkes綜合征兒子自制化合物組氨酸銅;43歲京東集團副總裁蔡磊确診漸凍症後投入千萬巨資、建立上億規模基金,推動藥物研發自救;曾經70萬一針的諾西那生鈉注射液高值罕見病藥物首次納入中國醫保……

2021年,“罕見病”牽動人心,在中國受到前所未有的關注。

然而,在一個個寫滿“愛和生命”的故事背後,我們仍然需要清醒地看到:中國對罕見病的關注曆史尚短,未來仍充滿不确定性和諸多困難。中國醫學科學院北京協和醫院院長張抒揚表示,發達國家對罕見病的規範管理與研發激勵始于上世紀80年代,而我國多個關鍵環節在2015年以前都近乎空白。我國的罕見病研究全面推進,事實上晚于歐美國家大約30-40年。

罕見病患者究竟有多少、他們又各自分布在哪裡;即使在頂級醫院,能勝任罕見病診療的醫生有多少?患者如何精準找到他們;已在中國獲批的罕見病藥物可及性如何?更多無藥可治的疾病還需要等待多久;中國罕見病政策體系又何時成熟?新冠疫情持續肆虐的形勢之下,罕見病領域來之不易的推進是否又将不得不暫停?

實際上,這不僅是中國的難題,罕見病在全球範圍内都是巨大的挑戰。從疾病本身角度出發,它是人類面臨的最大醫學挑戰之一。與此同時,鑒于80%的罕見病為遺傳性疾病,這些患者群體基因突變值得所有人關注,因為這樣的風險并非和你我全然無關。

澎湃新聞在下半年采訪了罕見病領域的相關人士,包括患者、醫生、科研人員、藥企負責人、政策推動者等在内的20餘位受訪者,為我們講述了罕見病之“痛”,也為未來的艱難征程投下了各自所能給出的一道光。

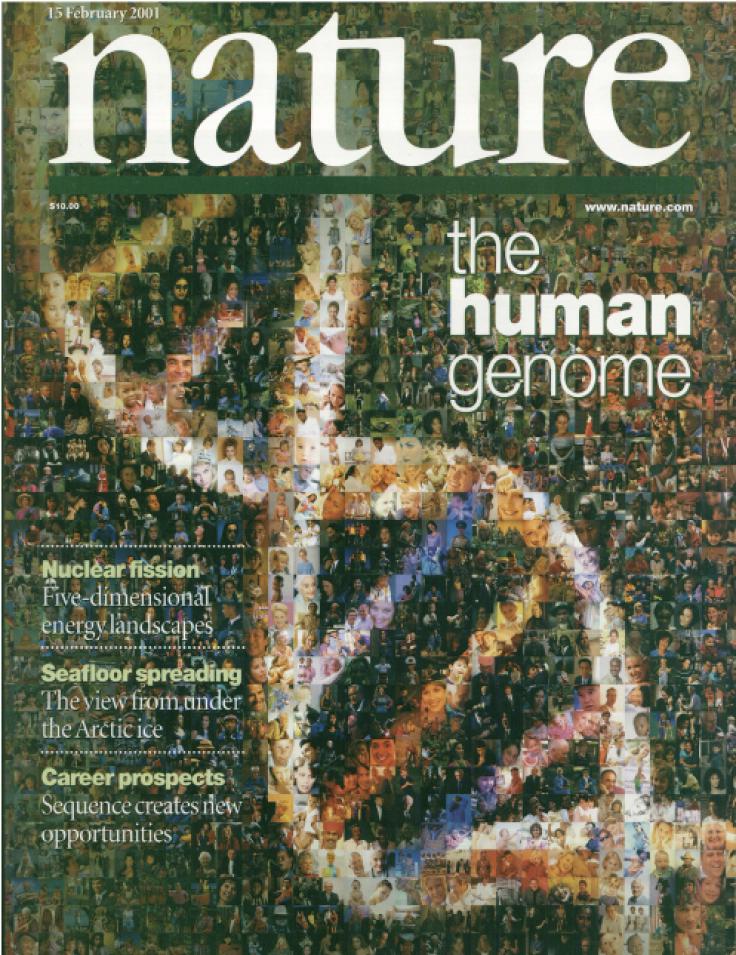

2000年6月26日,人類迎來生命科學裡程碑:美國、英國、法國、德國、日本和中國6個國家超過3000名科學家宣布,基本完成了人類基因組工作草圖。人類基因組計劃是繼原子彈曼哈頓計劃、阿波羅計劃之後的第三大科學計劃,也被譽為是生命科學領域的“登月計劃”。

人類基因組工作草圖完成登上2001年Nature封面

這一工作啟動和完成于上世紀末,但對新世紀産生了深遠的影響。基因組序列圖譜讓科學家們首次在分子層面上拿到了一本關于生命的“說明書”,奠定了人類更深刻地認識自我,也推動了生命與醫學科學的革命性進展。其中,代表人類最極端健康問題的罕見病,或許是看待這種影響的一個最佳視角。

測序技術廣泛應用于臨床可以視為罕見病診療的分水嶺。“在此之前,罕見病是靠經驗去判斷,或者是靠傳統的臨床診斷,也就通過臨床表現以及正常的實驗室檢查方法去判斷。”複旦大學附屬兒科醫院副院長、上海市出生缺陷防治重點實驗室的副主任、中華醫學會兒科學分會新生兒學組組長周文浩在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者采訪時表示,但罕見病80%都是遺傳性疾病,如果沒有明确的分子診斷,實際上很難去談罕見病。

複旦大學附屬兒科醫院副院長、上海市出生缺陷防治重點實驗室的副主任、中華醫學會兒科學分會新生兒學組組長周文浩。

周文浩的專業領域為新生兒危重症的診治臨床及轉化研究,重點涉及新生兒腦病、新生兒罕見病方向,先後建立了中國新生兒神經重症聯盟和“中國新生兒基因組計劃”。他認為,分子診斷的介入,助力罕見病領域的專家循證指導臨床治療,而非僅憑經驗。“經驗取決于醫生看的病人數量的累積,以及在這一過程中的知識累積。”

遺傳學診斷的确已成為罕見病專家手中的有力工具之一。

浙江大學醫學院附屬第二醫院(下稱“浙大二院”)副院長、中國罕見病聯盟浙江省協作組主任吳志英教授鑽研遺傳病和罕見病近30年。吳志英是一名神經内科醫生,但在碩士和博士期間接受了規範的遺傳學教育訓練,博士後期間接受了神經科學教育訓練。這樣的背景讓她對神經系統的罕見病有了更多的把握。

“目前國内能同時具備臨床醫學和遺傳學知識的醫生還是較為匮乏的。”吳志英向澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者談到,分子診斷給目前的罕見病或者遺傳病的預防、診療都帶來了極大的幫助,正因如此,“解讀基因檢測報告的品質至關重要,醫生當中要有能勝任這項工作的一支隊伍,這也是我建立醫學遺傳科/罕見病診治中心的初衷。”

圍繞罕見病開展工作的專家和醫生,有時候就像一名“偵探”。“我們有一個專科醫生的‘福爾摩斯病例分享’,定期舉行。”周文浩提到,罕見病領域在最近的幾年時間裡形成了非常重要的推動力,其中有三方面的因素。

“最重要的是國家政策的支援,第二是臨床技術不斷的推廣應用,但更為關鍵的是,我們諸多的專科醫生,尤其是年輕醫生,已經認識到在對疾病的攻堅克難的過程中,罕見病是我們大的難點問題,是以在知識的普及、學習、推廣、應用、積累方面,年輕醫生有非常多的興趣。”

美國哈佛大學醫學院病理系助理教授、波士頓兒童醫院基因診斷實驗室研發部主任沈亦平在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者采訪時也表示,盡管近10年來,國内三甲醫院在臨床遺傳方面有了非常明顯的進步,但是各地區、各級醫院之間水準差距大,“如何讓公衆享受到現在基因組學技術能夠給他們帶來的診斷和治療上的好處?這還有很長的路。”

美國哈佛大學醫學院病理系助理教授、波士頓兒童醫院基因診斷實驗室研發部主任沈亦平(左一)

成本降低後臨床分子診斷可及

由6個國家超過3000名科學家完成的第一個人類基因組草圖繪制,耗時13年,所用總資金超過30億美元。2007年,第一個中國人的基因組則耗時數月、耗費300萬美元。

測序成本和臨床應用的比對發生在2010年之後。二代測序技術(NGS),也就是高通量測序技術,大大降低了測序成本并大幅提高了測序速度。2015年開始,高通量測序技術在國内開始大規模推向臨床。

華大自主國産測序裝置。

“國産的測序儀、國産的試劑和平台等,這些因素都利于全外顯子檢測價格的不斷下降,能夠使更多的受檢者獲益。”華大遺傳咨詢負責人黃輝在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者采訪表示。“全外顯子檢測在幾年前的價格超過1萬元,而現在的檢測價格已經降了大概一半。”

根據測序區域範圍的大小來分,基因組測序包括靶向捕獲測序(即基因panel)、全外顯子組測序(WES)和全基因組測序(WGS)。所謂的全外顯子檢測(WES),顧名思義就是把人的基因組中的外顯子區進行捕獲測序,然後再根據患者的表型進行分析。在個體基因組中,直接參與蛋白質編碼的DNA區域的總和稱為外顯子組,約占全基因的2%,人類外顯子組包括20000多個基因的180000多個外顯子。

值得注意的是,目前已報道的大約85%的單基因遺傳病的緻病變異都發生在蛋白編碼區。是以,價格門檻降低後,全外顯子檢測近幾年已基本替代了将若幹個基因探針設計在同一張捕獲晶片上的基因panel。與此同時,全基因組檢測盡管能覆寫更大的檢測範圍,然而目前市場價格較為高昂,在患者群體中可及性尚不如全外顯子檢測。

“全基因組測序,對罕見病的破解其實是一種很好的技術手段,但過去考慮到成本原因,此前并沒有做大規模的測序。”深圳華大基因科技服務有限公司副總經理白茗洲接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者采訪時表示,随着測序技術的發展和測序儀器平台的國産化,促使測序價格會進一步降低,全基因組檢測将會成為一個主力檢測手段。

值得一提的是,在前述的人類基因組計劃中,正是華大基因代表中國完成了該計劃的1%。華大基因在2015年底推出的自主測序平台BGISEQ-500,則“以600美元的低價引領個人全基因組測序進入百元美金時代”,可做參照的是,2007年第一個中國人的基因組測序耗資300萬美元。

參與“人類基因組計劃”的16個中心負責人合影。

目前,全基因組測序技術主要用于科研項目。2021年6月2日,華大基因公告披露,其全資子公司武漢華大醫學檢驗所有限公司中标罕見病患者全基因組測序項目,項目采購人為四川大學華西醫院。該項目系四川大學華西醫院罕見病研究院的“十萬例罕見病患者全基因組測序計劃”(GSRD-100KWCH)項目。

上述項目中标金額為人民币1348元/例,服務例數不低于十萬例。“華大自主的高通量測序平台推廣以後,我們進一步降低了測序成本,使得全基因組測序技術能夠普惠到罕見病群體。是以在今年這個時間點上,就加速開展了十萬例罕見病患者測序項目的推廣和執行。”白茗洲表示。

吳志英是最早擁抱這項新技術的罕見病專家之一。她向澎湃新聞記者回憶道,2010年二代測序技術剛剛進入中國,價格非常昂貴,“我當時就送了1個遺傳家系4個成員的樣本給基因公司做全外顯子測序,檢測費用一共是20萬元,每份樣品5萬元,這筆費用相當于我當時一個國家自然科學基金面上項目的一半經費。”

浙江大學醫學院附屬第二醫院副院長、中國罕見病聯盟浙江省協作組主任吳志英教授。

要不要将樣本送去做基因檢測?吳志英的團隊還專門進行了讨論。“猶豫了半天,當時大部分人都不太支援,認為花20萬測4個樣本太貴了,也許還找不到緻病原因。我說萬一找到了呢?不做我們永遠不知道結果,最後我還是堅持去做了這件事情。”

結果是振奮人心的,吳志英團隊與王檸團隊、熊志奇團隊聯手,2011年在國際頂級學術期刊《自然-遺傳學》(Nature Genetics)上發表了他們的合作結果,率先在國際上報道了PKD(發作性運動誘發性運動障礙)的第一個緻病基因PRRT2,“這個基因的發現在國際上引領了PKD相關領域的研究,因為在這之前大家隻知道PKD是遺傳病,但并不知道它的緻病基因,是以無法對它進行精準診斷,而我們解決了PKD的精準診斷,進而國際上不同研究小組陸續報道了與PRRT2突變相關的系列發作性疾病。”

2011年在國際頂級學術期刊《自然-遺傳學》(Nature Genetics)上的科研成果。

值得關注的是,即使是全外顯子檢測或者全基因組檢測,仍然不能解決所有罕見病的檢測問題。“如果用目前已知的全外顯子組檢測臨床病人,平均的檢出率停留在35%,也就是說,如果用全基因組或者全外顯子組檢測,大部分的病人雖然測序了,但不一定找得出緻病原因。”

澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者近日參加了2021年中國罕見病大會,金域醫學首席醫學官、副總裁方萍在大會上以兒童神經系統發育障礙類疾病舉例,“這是基因組水準檢測診斷率的‘天花闆’,也隻有45%-50%。”原因是多方面的,比如盡管在檢測層面發現了基因變異,但其中很多還缺乏功能學證據,“在基因組測序裡面發現的變異是否造成了疾病,這是一個關鍵的問題。”方萍表示。

當然,技術仍然在進步。轉錄組學、代謝組學、表觀遺傳學等檢測技術的日益成熟,會給我們帶來更多的答案和解釋。“我們要完成一個拼圖,不能僅僅基于DNA水準,還要做轉錄組、代謝組、表觀遺傳組,另外還要考慮環境、生活習慣等所有因素,全部加起來才能夠最終給我們的病人更好的診斷。”

為什麼要做分子診斷?

疾病診斷,這是罕見病患者去做分子診斷的最直覺原因。周文浩對澎湃新聞記者表示,即使很有經驗的臨床醫生,他認為是某種疾病,但最後基因檢測的結果可能并不是如此,“這樣的案例并不是沒有。”

黃輝提到,就罕見病領域而言,這兩年無論是患者端還是醫生端,對基因檢測的認識和使用率都提高了很多。“從醫生端來說,現在越來越多醫院的醫生對基因檢測技術的了解、對結果的解讀都更加專業;在患者端,由于檢測價格的下降,以及醫生更具體有效的引導,受檢者的接受度也比以前更高了。”

不過,仍有部分罕見病患者或者家屬對于分子診斷并不積極。“首先要消除病人的病恥感,例如病人覺得自己可能是某種遺傳病患者,他就不太願意去看病,擔心别人知道他有家族遺傳性疾病,進而不願意做篩查。”吳志英談到了現實中存在的這種客觀現象。

尚無針對性的有效治療方案則是另一重原因。浙江大學附屬兒童醫院黨委副書記、中華醫學會兒科學分會罕見病學組副組長、浙江省醫學會罕見病分會副主任委員鄒朝春教授向澎湃新聞(www.thepaper.cn)提到一種常見的現象,“我們在遇到一些疑似患者的時候,有些情況下會建議他們去做遺傳學診斷,但有的家長會問,疾病診斷出來能不能治愈?隻能跟他說實話,絕大部分現在是不能根治的。”

鄒朝春說,盡管闡明了診斷的多重意義,部分家長仍會因為即使診斷了治愈可能性小、診斷費用壓力等,最終放棄早期遺傳學檢測,失去早期診斷的機會。

浙江大學附屬兒童醫院黨委副書記、中華醫學會兒科學分會罕見病學組副組長、浙江省醫學會罕見病分會副主任委員鄒朝春教授。

黃輝也提到類似現狀,“目前在惡性良性腫瘤領域,相關的診斷治療都非常受關注,尤其在一些惡性良性腫瘤可實作精準靶向治療的情況下,結合惡性良性腫瘤的基因組,有機會比對到靶向藥。而罕見病領域基因檢測沒有引起特别重視的一個最主要的原因,還是現在很多遺傳病或者罕見病都缺乏非常有效的針對性的治療方案。”

她認為,“如果越來越多的罕見病在明确病因以後,能有更好的針對性的治療方案的話,基因檢測對于患者的意義就會大幅提升。”

從整個罕見病領域甚至人類疾病的層面來說,分子診斷不僅僅停留在确診層面。例如,吳志英等人2011年發表于《自然-遺傳學》的重要成果就始于其2005年遇到的一例罕見病患者。

“我當時已經是一名主任醫生了,但在一次門診中看到一例病人,仍然不知道該如何給他做出診斷。”這例患者從小求醫,求診到吳志英面前的時候已經16歲了。“她從座位上站起來或者在過馬路行走速度加快時,隻要有類似這種改變,她就會突然出現像跳街舞那樣的不自主動作,不可控制地持續20秒左右,你和她說話她仍然可以對答,神志清楚,但就是停不下來。”

這樣的病例以往通常會被當做癫痫來治療,但療效很差。“我寫下了‘特殊類型癫痫’,但同時打了一個問号,我再寫上了‘發作性運動障礙’,但我不知道是哪一類,因為當時不懂。”聯系了國内多名專家,亦沒人能給出答案。

于是她開始查找相關資料,“那時候查個國外文獻也很難,周末跑到圖書館去待了好久,到處查。”最終發現,早在1967年,國外就有人報道過“發作性運動誘發性舞蹈手足徐動症”。而在2004年,有專家在Neurology雜志上發表了關于發作性運動誘發性運動障礙(PKD)的臨床診斷标準,但沒有關于緻病基因的報道。

為什麼國内很少報道?而她遇到的病例又是家族性的。曆經5年時間,吳志英帶領團隊收集到8個PKD家系的血液樣品,并成功追蹤到了PKD的緻病基因,即位于16号染色體上的PRRT2基因,這也是PKD的第一個緻病基因。10年後的2021年,吳志英團隊和熊志奇團隊再次聯手報道了PKD的第二個緻病基因TMEM151A。

一個新緻病基因的發現,意味着一種疾病精确診斷和針對性治療的開始。“現在孤兒藥為什麼會層出不窮?就是一個病例一個基因不停地去破解問題,源頭就在發現緻病基因的做基礎研究的人,或者是做檢測的人,或者是醫生,各方力量有機地結合在一起,然後尋求最好的解決方案。”周文浩對澎湃新聞記者表示。

“我們要不斷地更新實驗室技術,如果一個病人以前做過某一類檢測沒有找到原因,那麼随着技術發展,也許可以再重新對他們進行評估、重新檢測,也許能夠找到原來沒有找到的變異。”沈亦平在2021年中國罕見病大會上提到,“我們應該對每一個病人都盡量達到确診的目标,當然現在離這個目标還是有比較大的距離。”

另外還需重視的一點是,罕見病在分子層面的診斷也有助于預防。沈亦平将其視為臨床遺傳學的第一大基本任務,“如果我們能夠把預防做好,特别是嚴重的罕見病就可以大大得到緩解。”他補充道,“現在的基因組醫學已經給我們對疾病的預防,特别是罕見病和遺傳病的預防,賦予了非常好的能力,看我們能不能夠按照新的理念和新的技術做到人群的擴充層面。”

沈亦平在接受澎湃新聞記者采訪時談到,他自2008年以來一直關注着中國的罕見病領域,每年超過一半的時間在廣西、江西等地從事遺傳學知識指導、教育訓練等工作。他以廣西地中海貧血防治介紹道,在當地政府高度重視、公衆科普工作到位、基因檢測等新技術的推廣下,“全區範圍的重型地貧出生率由10年前的2.26/萬,下降到了目前的0.22/萬。”

重型地中海貧血,是嚴重影響我國南方地區的一類溶血性疾病,依賴終身規則輸血和規則祛鐵治療。沈亦平提到,在廣西,地中海貧血的基因攜帶率高達24%,也就是說大約4個廣西人中就有1人攜帶地中海貧血基因。“這是疾病預防的一個成功的案例,非常有效,但是還有很多其它可預防的疾病,或者說其他還有那麼多疾病,我們沒有這樣做。”

黃輝也從預防角度提到,“從受檢者角度查明是否為遺傳病,以及确認基因層面發生了什麼樣的改變,如果這個家庭有再生育的需求,我們能夠通過檢測結果為他們提供生育指導,避免同樣的問題再次發生,這是目前基因檢測非常重要的一個作用。”

鄒朝春還談到,診斷明确後醫生還有可能幫助預測病情的發展,“有些症狀通過努力其實是可以減輕或者延緩出現;另外,知道疾病後,家長可以關注國内外研究進展,如果新研發出該疾病新藥新技術能盡早獲知。”

“醫生的遺傳學教育訓練需要前置”

有了更好的診斷“工具”,最終我們仍需要回歸到人。“診斷技術越先進,診斷的可能就越高,但是萬變不離其宗,我們對于病人的診斷不能離開臨床,臨床表征是永遠是第一位。”

方萍談到一點,“現在的診斷手段,一下子測出來2萬多個基因,我們相當于從大海裡面撈針來做診斷,怎麼診斷病人有沒有問題、有什麼問題?這并不是光靠最先進的技術,最關鍵的還是要兩方面的結合,臨床端和檢測方一起來共同工作。”這兩方面若結合不好,則很容易出現漏檢等錯誤。

她指出,這是目前的檢測領域出現的諸多問題、諸多混亂,特别是在臨床上有巨大困惑的“根本問題”。她呼籲,國家對于相關從業人員要有嚴格的資質要求,要有訓練,“不能僅僅接受過短期的教育訓練,對臨床也沒有很好的了解。”

黃輝也對澎湃新聞記者提到,因為基因檢測技術比較新、發展也非常快,而基因檢測的報告實際上複雜程度較高,“要結合很多的遺傳學知識才能進行解釋,行業裡面相關的标準和共識此前是相對缺乏的,我們有這樣的感受,可能醫生和病友的感受更大。”

她介紹到,正是基于行業内的一些痛點,國内臨床基因檢測的各參與方希望能有相應的共識能規範檢測。是以在2017年召開了首屆臨床基因檢測标準與規範專題研讨會,會議形成了臨床基因檢測報告規範的共識和團體标準;2019年5月召開的第二屆基因檢測聯盟會議及會後多方讨論,最終形成《遺傳病二代測序臨床檢測全流程規範化共識探讨》。這是國内首個由“第三方檢測機構代表+臨床及科研專家+病友組織”共同商讨、基于基因科技發展和實際應用場景達成的行業共識。

“當然還是有很多我們沒有辦法解決、還需要繼續探讨的問題,但是起碼給出了一個專家以及檢測機構共同思考的一個結果,可供行業裡面去參考。”黃輝認為,這一塊未來仍需要大家合力,而她也在期待國家層面的相關标準釋出。

吳志英對此也頗有感觸,有一些患者帶着基因檢測報告來找她,此前的醫生“拿着報告解讀不出來。”但她認為在眼下這個階段,這種現象很正常,“大多醫生都沒有經過遺傳學的教育訓練。”而另一種情況則是,患者拿着檢測機構的報告過來,她有時候必須重新評估結果。

2021年11月1日,由吳志英推動建立的浙大二院罕見病病區正式挂牌更名為“醫學遺傳科/罕見病診治中心”,成為了獨立學科,這是國内唯一的罕見病病區。“我就是想擁有一支專業的隊伍來幹專業的事情,我要有門診、要有病區、要有醫學遺傳學實驗室,我要培養一批人專門看遺傳病看罕見病,不僅僅能看病人,同時能高品質解讀基因檢測報告,并為病人選擇最合适的遺傳學檢測手段,能幫病人節約錢。”

如何解決人的問題?“分子診斷就像我們實驗室裡面或者化驗間的一個化驗報告而已,它不可以取代所有來自醫生的判斷,是在對包括罕見病的疾病診斷時加強了證據鍊。”周文浩指出,臨床醫生要認識到,在所有的疾病的診斷和治療過程中,分子診斷是一個支撐點,而不是全部。

那麼,既然是一項實驗室檢測,“一定要有一批人會生産資料、會控制資料的品質、會去分析資料,會在分析資料的基礎上得到一個最逼近真實的或者是最主要的證據。”周文浩如此強調。

而如何做好質控?周文浩總結提到一點,人是最重要的。“有一小部分人受過長期訓練,一開始相當于師傅帶徒弟,等2個師傅、10個師傅變成200個師傅、300個師傅或者1000個師傅的時候,這條基準線就會很均一,當資料積累得更多之後,這個資料也會很均一。”

即使如此,他仍然強調,“有的時候,師傅經驗性的東西在資料面前也會蒼白無力,還是要不停地去拿資料去喂,去把師傅‘養得更好’,有更多的人能夠去更好地做這件事情。”

對于目前檢測方和醫生端的雙重挑戰,周文浩強調一點,“犯錯誤總比因噎廢食好。”他以一名醫生的成長過程類比,“一名醫學畢業生成長為一名大醫生,肯定要經過三年規培、三年專培、主治醫生、副高到主任醫生這樣一個過程,指望所有的人都是主任醫生,怎麼可能?醫學的生态環境永遠是這樣,它就是一個成長的過程、不斷認識的過程。”正因如此,醫生在行醫過程中,他總是有令他遺憾的部分。

他同時建議,在醫學教育中應該将遺傳學的學習進一步前置。“再過個3年、5年、10年,它也許就像是另外一門解剖學,或者另外一門生化,這是每個醫學生必須要了解的。接受的教育訓練已經到達這種程度時候,我們現在談論的很多問題就不存在了。”

周文浩進一步表示,從真正意義上來講,“針對罕見病的臨床研究,它的核心點其實不是平台,可能也不是人才,更為重要的是在整個醫院的範疇裡面,能夠形成很好的研究文化、探索文化,在專科領域裡培養對遺傳病和罕見病人有認知的一個隊伍,通過卓有成效的研究去解決疑難病症,在不斷的探索過程中去取得進步。”

吳志英也談到,對老醫生進行遺傳病和罕見病診療教育訓練實際上難度較大,應該重視教育訓練年輕的醫生。“比如說,我培養的這些學生,他們将會分布到全國的各家醫院中去,這些人就可以勝任這項工作。”

沈亦平表示,“我們需要大量的專家,不光是遺傳學專家,專科醫生中也需要大量去教育訓練遺傳學知識,現在病人并不是自己是否患有罕見病或者遺傳病,他們是到各個專科去看病,甚至是普通的門診。”他提醒,目前以講座為主的繼續教育效果并不理想,“對傳播理念帶來一定幫助,但我們需要去做教育訓練,真正地把一種具備操作性的能力培養起來。”