魏國通過李悝變法變得強大起來,但魏國的崛起也引起了其他諸侯的戒備。公元前356年趙國聯合齊國、宋國、燕國會盟四國結成同盟,這也讓魏國深感被動,于是也聯合附近諸侯來增強自己的實力。

趙國攻衛:

公元前354年,趙國進攻魏國盟國衛國,攻占了漆及富丘兩地(今河南長垣),此舉也引起了魏國的不滿,于是魏國派兵包圍了趙國首都邯鄲。次年趙國向齊國求援。而齊威王打算兵分兩路,一路與宋衛二國合并,圍攻魏國襄陵。另一路由田忌為主将,孫膑為軍師一同救趙。

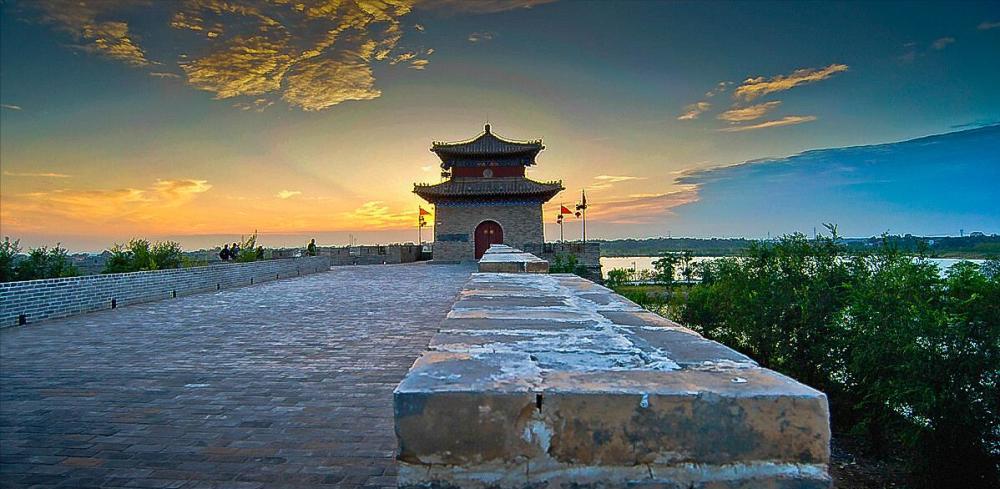

趙國邯鄲

佯攻平陵:

而此時魏軍已經攻破趙國邯鄲,龐涓開始進攻衛國,孫膑以為魏軍兵強馬壯,兵力正盛不宜正面對抗。而應乘魏國國内空虛之際,率軍直攻大梁。還建議應該佯攻平陵(今山東省菏澤市),此地為北聯衛國,南接宋國是魏國的糧草要道。如若攻擊此地必然可以吸引龐涓引兵來援。

圍魏救趙:

并且孫膑還派遣一支輕裝騎兵直擊魏國首都大梁來激怒龐涓,也迫使龐涓在魏王的壓力下回救大梁。而孫膑則帶領齊軍主力在魏軍必經之地桂陵(今河南省長垣縣)設伏。并且大敗魏軍俘獲魏軍主将龐涓。

魏軍主将龐涓

桂陵之戰後魏惠王緊急調動南韓軍隊,并擊敗了包圍了襄陵的另一路齊、宋、衛三國聯軍,使得齊國被迫請求楚國出面才得以調停,免除了全殲的風險。一直到公元前351年魏惠王與趙成侯在漳河邊結盟,并令魏軍撤出趙國邯鄲,同時齊國将龐涓釋放,是為齊國與魏國談判的結果。并且龐涓回到魏國之後再度出任魏國大将

魏惠王

戰役影響:

齊國的勝利主要在戰略上環環相扣,利用魏軍主力在外,國内防守空虛的特點并了解龐涓前期接連取勝必然會輕敵冒進。是以齊國才能在桂陵打一場漂亮的截擊戰。反觀魏國隻知前期優勢很大,卻忽略了國内兵力不足防守虛弱導緻齊軍有機可乘,對戰争判斷力不足導緻戰争失利。

齊威王于孫膑

此戰魏軍雖然不足以傷到根基,但天下反魏的局勢已經形成,魏國的衰敗已經無法避免,同時齊國也通過此戰樹立了威望,使之成為了魏國之下的第二強國,并且開始和魏國争霸。而孫膑也通過此戰成功複仇龐涓,圍魏救趙也成為了三十六計中重要的一計,被後世曆代軍事家所使用。

覺得文章不錯的朋友,不妨點個免費的關注,您的支援是我最大的動力!