前言

讀翁方綱《石洲詩話》中,看到一段關于陸遊名句的分析:

王半山〔青山缭繞疑無路,忽見千帆隐映來〕,秦少遊〔菰蒲深處疑無地,忽有 人家笑語聲〕所祖也。陸放翁〔山重水複疑無路,柳暗花明又一村〕,乃又變作對 句耳。

原來,陸遊這兩句詩,也是從前人詩中化用而來。皎然說的難聽一點,詩有三偷:“偷語、偷意、偷勢”。怪不得南宋周紫芝的《竹坡詩話》中說到:

自古詩人文士,大抵皆祖述前人作語。

那麼,陸遊這兩句是,從何處化用而來呢?

一、山重水複疑無路,柳暗花明又一村

陸遊的這兩句詩,出自《遊山西村》:

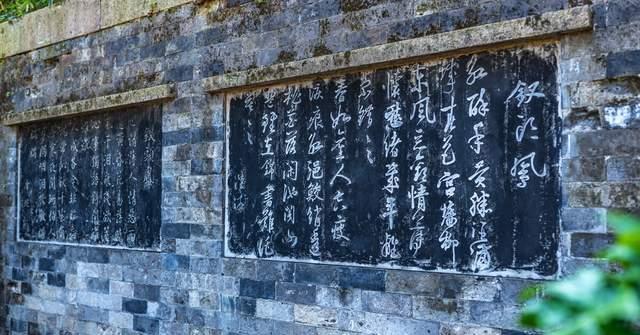

莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。

山重水複疑無路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠儉樸古風存。

從今若許閑乘月,拄杖無時夜叩門。

這是一首記遊抒情詩,估計很多人無法背誦全詩。但是因為颔聯用比興寄托z之法,含有深刻的言外之意,是以颔聯這兩句被千古流傳。

作為七言律詩的颔聯,這兩句詩自然要對仗:

山重水複--疑--無路,柳暗花明--又--一村。

這有點像唐人許渾的七律《鹹陽城東樓》,整首詩沒有幾個人記得,但是這句“ 山雨欲來風滿樓”卻無人不曉。

按照翁方綱的說法,這兩句詩也是化用了前人的詩句。

二、菰蒲深處疑無地,忽有人家笑語聲

蘇門四學士之一的秦觀,不但詞作得好,詩也寫得好。他流傳下來的詩作多達400多首,是詞作的幾乎三倍。

不過,我們更多的是關注其詞作而不是詩作。他的這首《秋日》是一首七言絕句:

霜落邗溝積水清,寒星無數傍船明。

菰蒲深處疑無地,忽有人家笑語聲。

邗溝是指聯系長江和淮河的古運河,流經秦觀的家鄉揚州。 秦觀号淮海居士, 還有一個别号叫邗溝居士,即是以而起。

菰蒲深處疑無地,忽有人家笑語聲。和陸遊的詩比較一下:山重水複疑無路,柳暗花明又一村。

是不是異曲同工呢?

三、青山缭繞疑無路,忽見千帆隐映來

陸遊是化用的秦觀詩句嗎?

相信陸遊一定讀過秦觀的詩。但是還有更早一些的詩,是以很難說,陸遊是化用誰的作品。例如,王安石的這首《江上》也是同樣的詩意:

江北秋陰一半開,晚雲含雨卻低回。

青山缭繞疑無路,忽見千帆隐映來。

這首詩的後兩句,其實與陸遊的詩更像,都提到了山中無路,隻是王安石看到的是遠處的船帆,而陸遊看到的是花柳中的又一村。

我們知道,王安石是最喜歡化用别人詩作的詩人,他的不少作品的立意都不能算原創,都是從前人詩作中改編而來。

翁方綱除了王安石和秦觀外,并沒有提到其他人的作品類似,真得沒有了嗎?

下面和老街一起找找看。

四、宋朝其他詩人的相似詩句

北宋鐵面禦史趙抃(1008年-1084年),有五絕《和範禦史過陳州》:

灣盡疑無路,堤回忽見橋。

冬空仍水後,物物稱蕭條。

灣盡疑無路,堤回忽見橋。沿着水岸行走,似乎走到了盡頭,但是堤岸轉彎處,出現了一座橋。

比王安石(1021年 -1086年 )早幾十年的宰相呂夷簡(978年-1044年 ),也有類似的詩作。呂夷簡五律《重遊雁山》 詩雲:

往年遊海峤,上徹最高層。

雲外疑無路,山中忽見僧。

虎蹲臨澗石,猿挂半岩藤。

何日抛龜紐,孤峰上再登。

雲外疑無路,山中忽見僧。登山似乎無路可通,但是走進去忽然看見了僧人.....

宋朝的類似詩作還有一些,但是篇幅有限,老街在這裡就不說了。

下面看看唐朝的。

五、唐朝詩人的類似詩句

初唐四傑之一的王勃,有《出境遊山》寫道:

源水終無路,山阿若有人。

驅羊先動石,走兔欲投巾。

洞晚秋泉冷,岩朝古樹新。

峰斜連鳥翅,磴疊上魚鱗。

化鶴千齡早,元龜六代春........略

源水終無路,山阿若有人。這一句更像呂夷簡和秦觀的那兩句的出處:菰蒲深處疑無地,忽有人家笑語聲。

結束語

古人作詩,長恨好句被前人道盡,隻好在前人基礎上做些變化。陸遊的這兩句詩,明顯是從前人作品中化用而來。

那麼多詩人寫過類似的詩句,為何隻有陸遊的詩作脍炙人口呢?黃庭堅曾經說過:

自作語最難,老杜作詩,退之作文,無一字無來處。蓋後人讀書少,故謂韓、杜自作此語耳。古之能為文章者,真能陶冶萬物,雖取古人之陳言入于翰墨,如靈丹一粒,點鐵成金也。《答洪駒父書》

@老街味道

這首唐朝的七律,有極其少見的對仗方式:扇面對