1872年3月12日,晚清曆史上最著名的大臣曾國藩在南京兩江總督府去世。5個月後,8月11日,由他親自推動的第一批留美幼童30人,從上海啟程,前往美國,開啟他們人生的求學之旅。這些孩子,就是晚清第一批留美幼童。

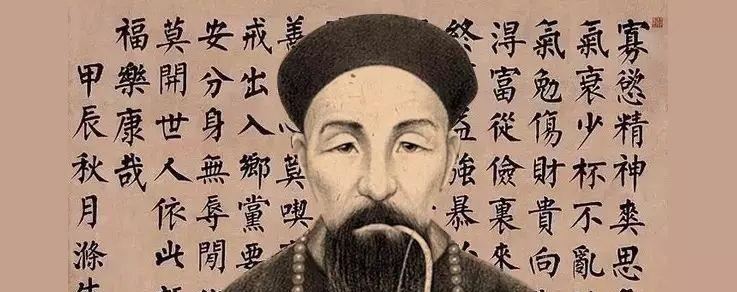

選派大清幼童前往美國留學,學成後歸國為大清效力,是晚清著名的教育家、社會活動家容闳提出的,由曾國藩和李鴻章聯名上奏,清政府準許的一項人才培養計劃。這項由曾國藩一手推動的計劃,他卻沒能親眼看到這項計劃的實施,無疑是一個遺憾。他大概也想不到,這些幼童日後竟能在各行各業發揮巨大作用,為推動中國社會進步産生了巨大影響。

1871年8月,清政府成立了“幼童出洋肄業局”,由大清第一任駐美國公使陳蘭彬任出洋局委員、容闳為副委員。陳蘭彬負責留學學生在美期間的中文學習,容闳則負責孩子們在美國的教育。按照計劃,每年挑選30名12歲左右的學生赴美留學,分4年共120名。學制15年,幼童出洋的所有費用由清政府承擔。

清政府還規定,學成後這些幼童必須回國為大清效力。留美幼童需要簽訂一份承諾書,承諾孩子是自願去美國學習,學成歸來聽從“清國差遣”,不得在外國逗留,如果病死或在外國死于非命,都是天意,朝廷不管,自認倒黴。

容闳帶着這樣的條件,前往廣東一帶尋找适合的幼童。他以為報名的會很多,然而,現實卻比他想得更嚴峻。

和今天不一樣,現在出國留學的都是富家子弟。當年,富裕之家的人,是不願意把孩子送出去的。

當年,容闳是一戶一戶登門拜訪。他先來到一個書香門第家庭,去招募學生,得到的回答:“放着聖明的四書五經不學,卻漂洋過海學蠻夷的奇技淫巧,可笑,可笑!”

容闳又去了另一個書香門第,那個文人說:“美國是非常野蠻而不開化的地方,會把中國人的皮剝下。”

容闳又來到一個富豪之家,得到的回答更為可氣:“我的兒子吃香的喝辣的,給我好好傳宗接代,将來我還等着抱孫子呢,何苦去綠眼長毛那受罪。”

就這樣,碰了幾次壁後,容闳才不得不把眼光放到貧苦之家。這些家庭的孩子吃不飽、穿不暖,在家也不會有更好的發展前途。他們的父母更願意讓他們出洋,這樣至少不用挨餓挨凍。

容闳走訪了一些貧苦家庭,不出所料,他們大多數都同意讓孩子出去,他們的想法都是:“去吧,在家是餓肚子,出去闖蕩說不定有大出息。”

就這樣,通過8個月的辛苦跋涉,容闳找到了30個願意跟他前往美國的幼童。這些孩子,大部分來自廣東,而又以珠海、中山一代最多。

出發的當天,這些孩子都穿着長衫,稚嫩的臉上,是對渺茫前途的期許和恐懼。經過一個月的航行,這批孩子于1872年9月12日抵達美國舊金山。這批幼小的孩子受到了美國群眾的極大關注。在美國人眼裡,這群孩子留着長長的辮子、穿着長衫,分不清性别,就像是外星人一樣。

第一批安全抵達美國後,按照計劃,容闳又陸續招募了3批幼童,一共120人。這些幼童,廣東籍占了70%以上,而他們又大半出自廣東香山,也就是今天的珠海、中山一代。

這些孩子到了美國之後,被送到美國東部的新英格蘭,然後又被分别寄養在40多戶美國人家中。

這批幼童到達美國之後,很快就突破了語言的障礙,在極短的時間裡就能用英語與當地的孩子們交流。他們進入學校後,都成為學校裡比較最優秀的學生。長大後,他們之中絕大部分以優異的成績進入大學學習。

但是,由于慈禧太後和朝廷擔心這些留美學生會被西化,危害大清統治,于光緒七年(1881)下令将他們全部提前撤回。根據不完全統計,到1880年,共有超過50名中國幼童進入美國大學學習,其中22名進入耶魯大學,8名進入波士頓的麻省理工學院,1人進入哈佛大學,3名進入了紐約哥倫比亞大學。

但是,即使他們提前回國了,但是通過這6 到9 年的學習,還是培養出一批中國近代早期的外交、海軍、航運、電報、路礦、教育等方面的新式人才,并且對以後中國派遣留學生産生了積極的影響。

在這些孩子中,有京張鐵路總工程師詹天佑、外務尚書梁敦彥、北洋大學校長蔡紹基,有參加了1894年中日甲午戰争的“ 環泰号”巡洋艦艦長容尚謙,有知名外交官鐘文耀。在今天珠海,一個叫唐家灣的地方,當年有七名留美幼童出洋。而這七人中,走出了民國第一任總理唐紹儀,清華大學第一任校長唐國安。