觸樂夜話,每天胡侃和遊戲有關的屁事、鬼事、新鮮事。

圖/小羅

“上班寫稿,下班‘DOTA’”,這差不多就是我這兩天的生活狀态。我最近在重新玩《DOTA 2》,最開始是為了寫文章,想回社群看看,逛了一會兒意識到自己居然已經快忘記玩遊戲的感受了,于是重新排了幾局,操作的确生疏了不少,但複雜的情感還是一下子湧了上來。

“DOTA”是好玩的,這毋庸置疑,它的影響力之大、延展出的遊戲之多,不用我多說大家也知道。我曾在這款遊戲裡暢遊了數百小時——和動辄幾千上萬小時的核心玩家相比,當然不算多,不過我在中學階段的大半遊戲時光都投入其中,和幾個最好的朋友也是“現實中的同學,遊戲裡的‘刀友’”。

我經常能在網上看到類似“為了玩遊戲,你有什麼和家長‘鬥智鬥勇’的經曆”的問題。每次都覺得要是我來講,一定能滔滔不絕。玩“DOTA”的那幾個暑假,白天父母上班,我偷着打開電腦和朋友聯機,聽到門外有動靜就一腳踢掉電源,久而久之,竟然學會了如何通過腳步聲分辨家人和鄰居。另外我還記住了樓下停靠的幾輛汽車拉手刹的聲音,隔壁幾戶的車輛音色沉悶,我家的恰好相反,是一陣刺耳的撕裂聲。一旦窗外傳來熟悉的機械制動的聲音,我就急忙關掉電腦,一溜煙似的跑回書房。

“DOTA”的确有這種魅力,不止是我,喜歡的玩家忍不住地想玩。不過我後來離開了,很長一段時間沒登入遊戲,其中當然有學業壓力的原因,但後來忙過了,我也沒再回去,說到底還是沒那麼喜歡了。我想一個重要的理由是遊戲環境不好,就像幾乎所有玩家公認的一樣,“DOTA”遊戲品質頗佳,但整體環境實在糟糕。

具體怎麼不好可以拆成兩點。一是‘小号哥’多,技術熟練的玩家跑到魚塘,對着水準稍欠一些的玩家重拳出擊,搞得他們體驗很差。“DOTA”的遊戲機制又傾向于“滾雪球”,強勢的一方積累優勢,愈戰愈勇;弱勢的如果不能找到破局點,很多時候線野雙雙被占局,完全被壓制在高地上,出門就被虐殺,别說翻盤了,根本毫無遊戲體驗。

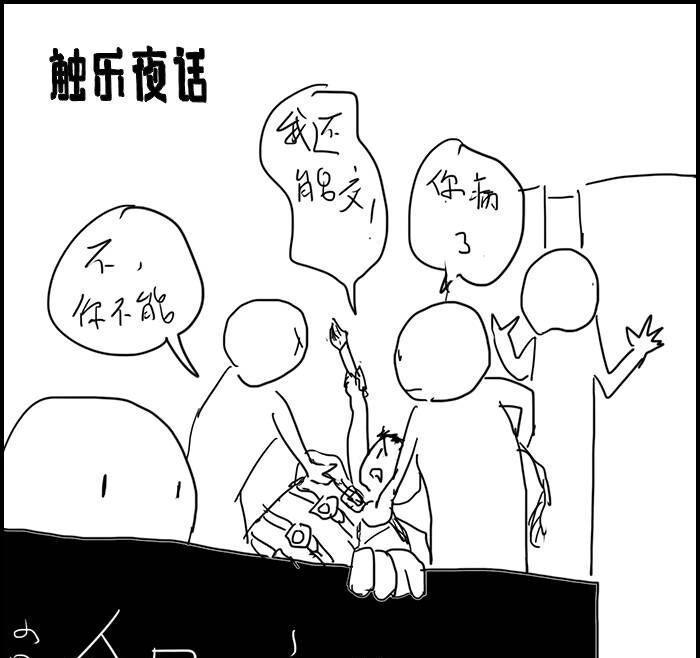

另一點是玩家比較“暴躁”,或者說,遊戲裡總彌漫着一股指責隊友的風氣。我想如果給不同遊戲的使用者群畫像,“動森”玩家會是親和可愛的小夥伴,玩格鬥遊戲的可能是互相切磋武藝的勁敵,而“DOTA”玩家……其實遊戲裡也有“一人被抓,隊友立刻拍下4本TP(回城卷軸)”“隊友被團滅,影魔極限換家”等激動人心的操作,但不知道為什麼,我眼前總浮現出吵吵嚷嚷的老哥形象。

“為什麼《DOTA 2》是‘最有毒’的遊戲?”國内外的遊戲環境幾乎是一樣的

其實也不是針對“DOTA”,幾乎所有MOBA遊戲,甚至隻要是對抗性的多人合作遊戲,都有一種指責隊友的氣氛。我認為這樣的環境太嚴酷了,簡直令人窒息。“菜是原罪”這句話在遊戲社群裡流傳甚廣,好像沒有玩好遊戲就理應被教訓,然後被更成熟的玩家指導——玩遊戲難道不應該是為了快樂嗎?可能這也有點狹隘了,不同玩家的追求不盡相同,我想也有不少玩家是本着超越自己、提升競技水準的目的來進行遊戲的。每個人對價值觀都有一套自己的看法,在一部分人心目中,遊戲可能是一件特别嚴肅的事,畢竟天梯分段在那裡擺着,每一局的勝負最後都化為增減的分數,以随便娛樂的态度進行遊戲,反倒輕浮。這也沒什麼錯。

可是我還是不習慣這樣的氛圍,即使提升了技術,也總有不熟練的英雄;即使英雄都練得得心應手,也難免會有失誤。互相指責的氣氛像是泥潭,你把泥水潑到别人身上,那麼别人也一定會往你頭上扔泥塊兒,倒頭來所有人都一身爛泥。

因為這樣的原因,我退了一段時間坑,最近又遇見了同樣的問題——遊戲本身品質優秀,但玩家總要在不健康的環境裡掙紮。如果負面情緒大過了遊戲帶來的快樂,玩家忍受不了,就會走掉。這也是理所當然,“DOTA”社群裡總是抱怨沒有新鮮血液,而對遊戲環境的批判也總是如影随形。

這樣的文章也是一搜一大把

放在以前,我也會悄悄跑掉,遊戲那麼多,就像海灘上的貝殼,海浪吞沒了一個,換一個地方一抓又是一大把,沒必要非得硬磕。不過我偶爾會想,明明是弄糟環境的人不對,為什麼要放棄一款優秀遊戲的人反倒是我?對吧,生活中已經有很多這樣的事了,世界那麼好,占據它的卻總是一群不那麼好的人,這已經足夠沮喪了。我們都說遊戲是現實的延申,但每當這片地方顯露出和生活中一樣冷酷的事實,仍會感到失望與不甘。

可失望是一回事,放棄又是另一回事。放棄了不就什麼也沒有了嗎?我不要再一次把美好的東西拱手讓給那些我不喜歡的人。堅持下去,有這樣想法的人多了,環境說不定會是以改變呢。