2021年是西藏和平解放70周年,也是上海對口支援日喀則的第27年。經過持續3年的努力,上海徐彙藝術館積累了一大批西藏日喀則地區13-15世紀的壁畫精粹,由此,一場名為“妙像煥彩·化境入微”的壁畫專題展得以展出。

在日喀則江孜,白居寺氣魄恢弘,吉祥多門塔中誕生了華貴濃郁中見典雅沉靜的“江孜畫派”,冠絕亞洲;在被稱為“第二敦煌”的薩迦寺,藏有數不盡的珍寶和文物,3000多幅精美壁畫題材廣泛涉及宗教、曆史、文化和社會生活各個方面。很偶然的機會,策展人唐麗青看到了西藏日喀則寺廟裡的壁畫,深深為之震撼。徐彙藝術館館長唐浩之前曾在英國看到過這些壁畫的印刷品,一同去的援藏幹部對他說,“這些壁畫就在上海支援的日喀則啊”。一切都是機緣,促成了這個展覽。

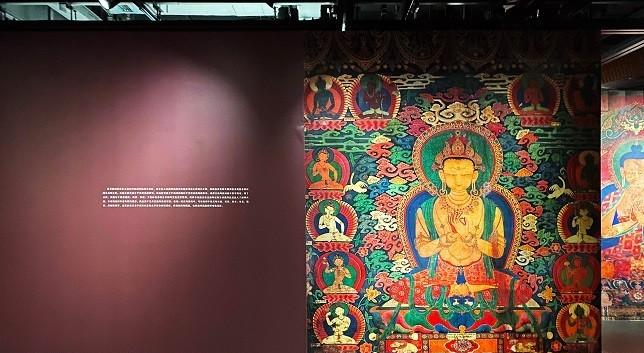

通過展覽的形式,在上海城市心髒築起一條時空隧道,通往日喀則白居寺、夏魯寺、薩迦寺裡那些西藏壁畫的巅峰之作。這是來自西藏高原的禮物。

西藏壁畫的巅峰之作

很少有人知道,西藏的“藏”,出現之初其實是對一個地區的專稱,那就是日喀則。

這裡一度是西藏的政治和文化中心,靜下心來感受,你會發現日喀則的自然之縱深、人文之豐富、曆史之跌宕,而一切的一切,都靜靜地凝結在一系列壁畫中。在藏族古代藝術史中,日喀則地區13-15世紀的壁畫被學界譽為“具有裡程碑意義的繪畫傑作”。徐彙藝術館用了近3年時間,多次前往日喀則地區實地考察,翻閱數百萬字的文獻資料,對當地珍貴的壁畫遺存進行了專題梳理,才有了這次集中展示。

“為什麼要做這次展覽呢?”唐浩對記者說,“西藏日喀則13-15世紀的壁畫達到了藝術的巅峰,相當于歐洲的文藝複興時期,可以說是當時亞洲最高的水準。當然,如果沒有援藏幹部的支援,我們也做不了這樣的展覽。因為那裡海拔4000多米以上,離上海5000多公裡,要做成這樣的展覽是不容易的,特别對于我們這樣的小型藝術館來說。比較好的一點是,我們之前做過敦煌藝術展,這個展覽獲得了文化部的最佳優秀展覽獎,是以也有了一點經驗。”

展覽以日喀則地區13-15世紀壁畫風格的流變為主軸,以漢地藝術技法和圖像元素的融入為輔軸,解讀這些古老壁畫的繪制過程、構圖、用色、線條及其變化等等,展現藏族繪畫在吸收大量漢地藝術的基礎上,逐漸走向成熟的過程。唐浩說:“13-15世紀是西藏壁畫藝術的巅峰時期,從西域、南亞到中原的這些藝術因子融合成了西藏自成體系的藝術風格,它的構圖、比例、礦物顔料、紋飾都非常特别。”

薩迦寺在藏傳佛教曆史、西藏曆史和中國曆史上的地位都十分重要,它位列第一批全國重點文物保護機關。該寺宗教、曆史、建築、雕塑等方面的文物極其豐富,有“第二敦煌”的美譽。展覽大廳中的一幅大型壁畫正來自薩迦寺,講述的是涼州會盟的故事。

薩迦寺中讓人感到震撼的是,在佛像後面,三面經書牆,書架約有十米高,直抵殿頂,架上擺滿了彩緞包裹的經書,足有數萬部。經書牆從下到上沿牆壁橫隔為8個單元,從左到右豎隔為50餘個單元,形成了一個巨型的書架。藏區很多寺院裡都有經書牆,但薩迦寺的規模檔次當屬第一。薩迦寺能被稱為“第二敦煌”,或許就在于上千年的傳承積累。

夏魯寺在西藏日喀則地區,距日喀則市約三十多公裡,位于從日喀則到江孜的公路一側山口内。根據寺史記載,夏魯寺始建于公元1087年,相當于宋朝哲宗元佑二年。創始人名傑尊嘉饒穹涅。至公元1320年,相當于元朝仁宗延佑七年的時候,夏魯寺迎請布頓大師主持寺務,自此在西藏佛教中建立了夏魯派。到公元1333年元惠宗時,布頓大師重行修建了這座寺院。

唐浩對記者介紹說:“夏魯寺後殿有一個走廊,走廊中畫滿了壁畫,可是因為室内光線昏暗,連寺廟裡的和尚都不知道這些壁畫到底畫的是什麼。藝術館策展團隊用專業防護器材照亮牆壁時,連夏魯寺的僧人們都震驚了,紛紛拿出手機來拍。”

夏魯寺壁畫的風格清閑明快,質樸端麗。從其風格淵源來看,分别受到了元代中原内地藝術和尼泊爾、印度等佛教藝術的影響,中原内地藝術的影響除了表現在夏魯寺建築上的歇山琉璃建築造型外,還展現在四大天王等部分人物造型和山水、亭台樓閣的紋樣上。護法神殿的青龍和朱雀紋樣、西無量宮殿中薩迦五祖(貢嘎甯布、索南孜摩、劄巴堅贊、貢噶堅贊、八思巴)壁畫中的樹木暈染皴擦、大殿回廊壁畫中的建築樣式都是具有明顯中原特點的作品。

白居寺位于西藏江孜縣境内。白居寺,意為“吉祥輪勝樂大寺”。白居寺15世紀初始建,是藏傳佛教的薩迦派、噶當派、格魯派三大教派共存的一座寺廟。

白居寺壁畫非常著名,所表現的題材十分廣泛,主要包括顯密二宗、佛傳故事和本生故事等等,尤其是在繪畫方法上,較之西藏其它諸多寺廟獨具特色。白居寺内的吉祥多門塔亦稱“十萬見聞解脫大塔”,簡稱“白塔”,是迄今西藏境内儲存完好。最為雄偉華美的建築珍品。始建于1414年,曆時十年,耗資百餘萬才完成。塔高9層,高42.4米,為四面八角形,線條明快,式樣别緻,莊嚴穩重。塔内底層有佛殿20個,全塔下大上小,逐層遞收,開有108個門,實辟佛殿76間,門楣飾有異常精美的象、獅、飛龍的浮雕,其内藏各類佛像,總計十萬餘尊佛像和近千幅壁畫,故又稱“十萬佛塔”。塔瓶中部還有一層小佛殿,四面的門楣上繪有3米長的濕婆神的慧眼。塔内塑像甚為精美。而徐彙藝術館在二樓也專門辟了一個空間,複原了白居寺76間佛殿中的一間。

白居寺壁畫人物優美協調,比例準确,反映出西藏藝術人體比例和人體審美特點。除為數不多的脅侍菩薩仍保留着早期造像量度經典指導下纖細苗條的身軀外,大多數人物造型尤其是高僧、羅漢和明王、護法神身軀明顯藏化:粗壯、結實,富有張力。人物造型形神兼備,注重于諸佛、菩薩、明王、力士内在氣韻的揭示,佛陀強調空靈和靜穆,菩薩強調慈悅和親切,明王強調粗犷和沉毅。線條和色彩的運用及其互相間有機的組合是白居寺壁畫造型的主要語言。外形輪廓通常用鐵線描勾勒,準确簡潔有力;背光、衣紋通常運用遊絲線描勾勒,精緻柔美。同時運用色彩暈染來展現明暗向背和遠近高下及人物骨骼的轉折、肌肉的張弛,增強造型的體積感和畫面的空間感,色彩明快熾烈,強調冷暖色調之間的和諧和對比,暈染層次豐富細膩,具有濃烈的裝飾風格。據白居寺壁畫題記,寺塔壁畫主要系後藏拉孜縣、康馬縣、拉薩尼木縣藝術家創作而成。以拉孜畫家為首的拉堆畫風稚拙簡樸、自由誇張,以康馬縣乃甯畫家為首的乃甯畫風和拉薩尼木畫風有機地融為一體,逐漸形成了一種充滿生機、自成一體的繪畫風格,成為14至15世紀藏傳佛教藝術日趨成熟的代表作,标志着藏傳佛教藝術在15世紀逐漸走向鼎盛。

靜心感受這極緻之美

雖然展覽所使用的都是精美壁畫圖檔,但卻給觀衆提供了難得的近距離接觸這些壁畫細節的機會。這些寺院雖因繪畫聞名全藏,但很多壁畫傑作隐藏于角落,光線昏暗,或是位置無法靠近,即使觀衆在寺院現場,也很難看清其中的細節。唐浩說:“在當地這些壁畫的儲存狀況都非常堪憂,我們也用了一些高科技的手段對壁畫進行采集拍攝,同時做了大半年的修複工作。剛好徐彙藝術館有一個強大的設計團隊,在這方面我們下了很大的功夫。”

徐彙藝術館團隊在3年時間中,通過各種先進的技術手段,還原了圖像,将日喀則壁畫展現在觀衆們面前,創造了罕有的奇妙體驗。

為了能讓觀衆看到更多、更精美的壁畫,徐彙藝術館專門定制了特大開本的圖冊,每頁685mm×500mm,共400頁,方脊精裝。整本圖冊幾乎涵蓋了目前留存的西藏日喀則地區13-15世紀最具代表性的壁畫,是國内極其少見的收錄數量多、圖像記錄真、印制品質精的一本西藏壁畫內建。

在展廳的一層,主辦方特意切割出一個小區域,打造成了一處“白盒子”,用來放置這本獨一無二的圖冊。觀衆可以預約進入,每人觀看時間為5分鐘。館方還特别在其中營造了“雪域場景”,聽着從日喀則帶來的鴿聲、風聲、鈴铛聲……

“在這裡,我們還原一個潔白的氛圍。這段音樂是我們專門請上海大學音樂學院的教授來創作的,去年我們一起去西藏采集音樂,他由此創作了7分多鐘的音樂。”唐浩說。

當雪域高原金光閃耀的信物,化身為紅白相間的旋轉光輪;當精美壁畫上的炫彩圖案,濃縮在萬花筒般的夢幻空間;在智者箴言的引領下拾階而上,總有一句觸動内心柔軟的地方……

除靜态展示大面積壁畫圖像外,徐彙藝術館特别将展廳二樓打造成了一個富有機械美感的多元藝術空間。上海美術學院數位藝術系研一、研二的學生在五六個老師的帶領下組成了一個工作營,花了半年多的時間,制作了一個多媒體裝置藝術作品,通過壁畫圖像、裝置模型、多媒體技術等方式,對古老壁畫進行二次創作。

展廳中央的一枚"藏輪"(利用早期費納奇鏡原理制作的裝置),分上中下三層,呈現紅白相間的透明未來風格。觀衆轉動其中一層,壁畫組成的動畫就會在費納奇鏡狹縫中若隐若現,同時,整個空間的牆壁上都會出現相應的壁畫。在互動中,觀衆可以根據自己的意圖改變作品的結構或者打破作品原有的秩序,使壁畫藝術成為某種意義上的生命體。配合周圍一系列虛幻的視聽效果,将觀衆置于迷離又真實的幻境之中,感受無邊無際的壁畫帶來的極緻之美。觀衆隻能被動觀看古代藝術的呈現方式被打破了,二維的古老壁畫煥發出新的生命;每位來訪者在多種感官的氛圍中感受壁畫的故事;在好看、好聽、好玩的體驗中感受西藏壁畫藝術與當下生活,與現代思想的碰撞、共鳴或啟發。

從梧桐樹下的浪漫,穿越到雪域高原的神秘。今冬不妨短暫放下思慮,步入徐彙藝術館,去飽覽雪域高原的炫彩壁畫,感受古老文化對精神的猛烈撞擊。(記者 何映宇)(本文配圖均為“妙像煥彩·化境入微”壁畫專題展現場照片)