知道陽關,全是因了王維那句詩;西出陽關無故人。悲悲切切,似含了無限凄涼在裡邊。後來大學畢業,最後一次同窗聚會時,有人讀起了這首詩,而且還是個女同學,她聲音憂傷,一字一頓,最後一個“人”字還未落地,竟潸然淚下。聯想到一出校門,人海兩茫,前程未蔔,一場離别的酒會便在凄凄慘慘中落了幕。于是,從那刻起,愁腸萬結的陽關,就永遠定格在了我的腦海中。

隻是,秋去春來,陽關依然還在夢中,在故人惜别的馬蹄聲中……

不是我不想折一枝灞柳,千裡去探尋古人征戰的那塊土地,而是怕我脆弱的神經,不堪漸去漸遠的駝鈴,敲打出故人依依回眸時那一聲沉重的歎息。

但是此刻我還是站在了陽關的廢墟上,而且還是一個秋高氣爽的早晨。湛藍湛藍的天,像海水輕輕把它洗刷了一遍;雪白雪白的雲朵,像飛天在空中撒下了一團團棉絮。

隻是,沒有城堡,沒有箭樓,沒有身穿戎裝守關的将士。極目望去,黃沙之外還是黃沙,戈壁之外還是戈壁。可這裡曾是“胡天八月即飛雪”的古戰場呀!年僅二十三歲的骠騎大将軍霍去病曾在這裡抗擊匈奴,繳獲了馬背上民族的“祭天金人”;張骞和他的三百随從曾從關下出發直達烏孫,疏通了絲綢之路的千山萬水;“不破樓蘭誓不還”的西漢大将趙破奴也曾從這裡驅師直搗古國樓蘭、車師,列亭障于酒泉、玉門;貳師将軍李廣利屯兵一年、血戰三年,終于為西漢王朝奪得了三千匹汗血寶馬,使得漢武欣喜若狂,舉國雀躍。那時候,旌旗獵獵,戰鼓咚咚,箭飛如蝗,兵馬如蟻,大漢軍隊摧枯拉朽,數萬鐵騎風卷殘雲,就這樣把為患邊塞百年的匈奴趕出了河西走廊。使得丢盔卸甲逃命的匈奴人不得不哀歎:失我祁連山,使我六畜不蕃息;亡我焉支山,使我婦女無顔色。可現在這些壯觀的場面都到哪裡去了?為何隻剩下漠漠黃沙,殘損的烽燧,風蝕的長城,和一眼望不到邊的大戈壁。戰鼓呢?硝煙呢?馬踏飛燕的鐵軍呢?難道真的都灰飛煙滅變成了這荒蕪的瀚海了嗎?難道那牢不可破的邊城、亭障、關隘、墩台都成了曆史的過客,成了讓人想象中憑吊的遺迹了嗎?

隻是,沙還在飛,風還在吼,太陽的紫外線火辣辣的還在頭頂上射。那些相望于途,少者幾人,多者數百,駕馭着一隊隊駱駝,騎着一匹匹駿馬,背着行囊、載着絲綢,頑強地在戈壁上奔走的胡人漢人呢?那些踩過大漠的甯靜,披過高原的風塵,曾讓宮廷貴婦增色,曾被市井譽為仙物,又曾讓古羅馬人、古希臘人歎為觀止的色彩絢麗的絲綢,古樸典雅的陶器、瓷器呢?那些翻越蔥嶺,涉過裡海鹹海,曾讓皇室貴胄贊不絕口,讓大漢子民回味無窮的芝麻、苜蓿、核桃、石榴、葡萄呢?那些曾冒着炊煙、飄着酒旗,讓無數客商、駝隊歇腳打尖,夜夜夢回雞塞西的驿站、客舍、車馬店呢?難道真的被唐代的風,宋代的雨,元朝的鐵騎,明代的戰車,清人的炮火,剝蝕、踐踏、削平了嗎?為何如今隻剩下這版築的邊城,殘留的窯址,依稀可辨的農田和管道,甚或地上和地下還有撿也撿不完、數也數不清的銅錢、陶片、車輪、磚瓦、人骨獸骨、兵刃和漢簡呢?而這些都是我們的古人負載過、露宿過、傳送和作為中西文化交融的象征呀。它們也曾輝煌過一時,滋潤過一個個家庭、一個個民族,給閨中的少婦帶去過希冀,給倚門守望的老母親帶來過憧憬,給夢中的孩子帶回過歡樂。如今都成了過眼煙雲,埋在荒漠中,躺在礫石中,任天上的老鷹在上面打旋,大漠的寒風在一遍一遍抽打,戈壁的沙塵一次一次掩埋。可誰能知道,就是這些已被風化的陶片和遺物,甚至無人認領的遺骨,有多少“猶是春閨夢裡人”的所盼啊!

站在陽關的廢墟上,西望戈壁,茫茫四野,一望無際。瀚海已不是我們想象中的金黃,草原也不是我們腦海中的碧翠,它們已被無色的風熏黑了,被無焰的火烤焦了。黑黝黝的,在廢墟上從南到北依次排成的二十多道烽燧,如波浪起伏,如戰車列隊,孤獨無依地站在沙丘上,雖然考古工作者在四周給它圍了一圈鐵欄,但它仍如一個個苟延殘喘手扶拐杖的老人,站在曠無人煙的地方,無奈地望着烈日曝曬下西方那一片雲天,不知是回憶還是哀歎。它的身後,陽關正在隐去,一切都在化為沙礫或正在化為沙礫,隻有那幾億年前的祁連山,默默地注視着它,看着它已有過的輝煌和消失了的燦爛。

隻有此刻,站在陽關的沙礫上,我才真正讀懂了王維。

2008年10月

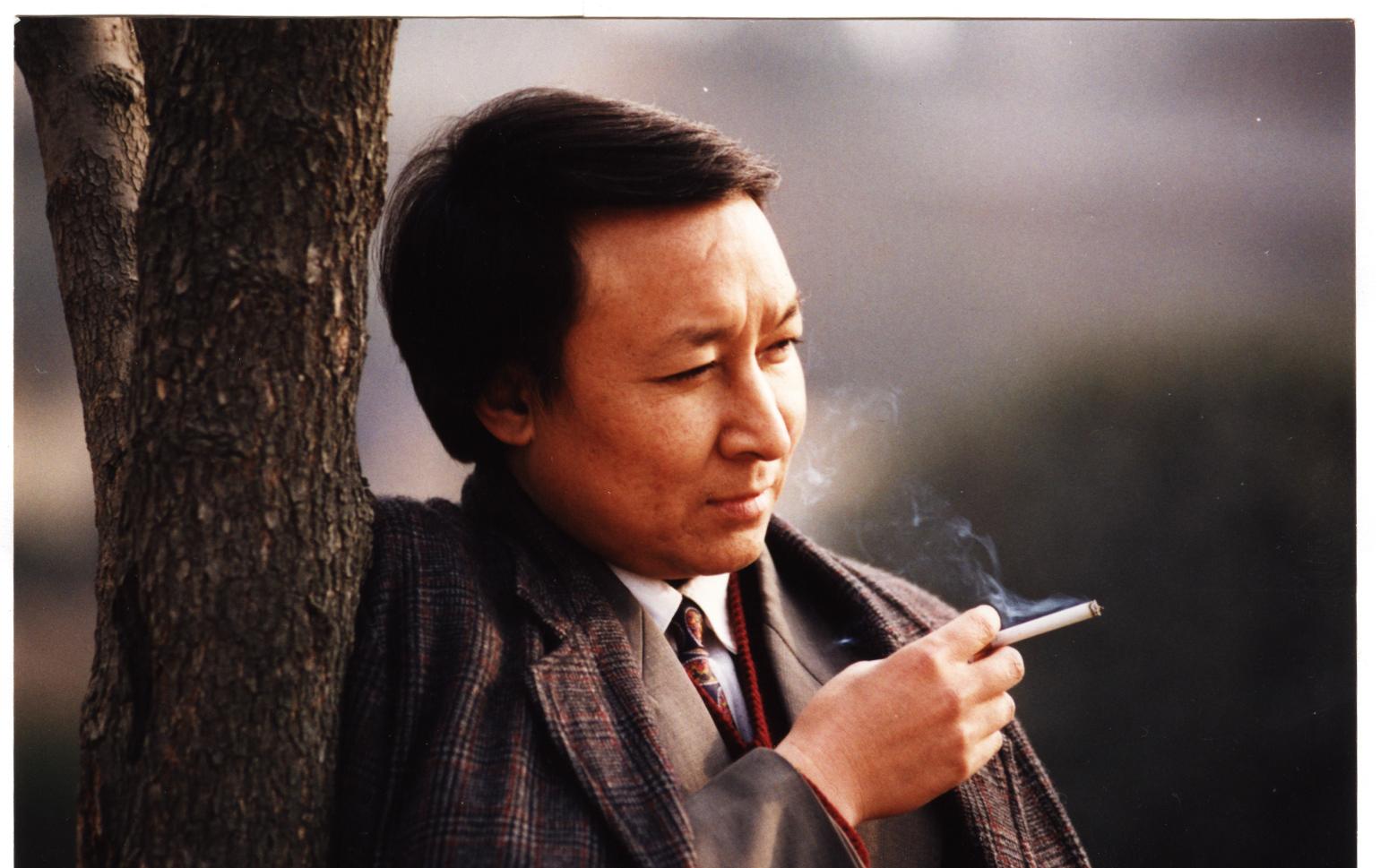

王盛華,本名李重華,筆名夢之。著名作家、評論家、書法家、文化學者。畢業于西北大學中文系。

系中國作家協會會員、中國書畫家協會名譽主席、全國國學機構聯席會議副主席、中國民主同盟陝西省委藝術委員會委員、陝西省國學研究會常務副主席、長安大學客座教授、西北大學現代學院教授、西安城市建設職業學院客座教授、陝西省民間文藝家協會顧問、陝西省孔子學會顧問等。曾任《西部藝術報》總編、陝西省文聯組聯部主任。出版《夢中家園》等著作20餘部,獲全國獎37次。