在《木蘭辭》中,有一位有着尚武精神的女英雄木蘭。如果追溯中國古代女性參與戰争的傳統,以及北方遊牧民族的風俗和一些文化細節,會發現木蘭的故事,其實反映了農耕民族和北方草原遊牧文化的融合與交織。一曲木蘭辭,就是北魏時代兩種文明融合的一個縮影。随着華夷沖突的加重,木蘭身上的遊牧色彩的被淡化,後世花木蘭故事的流變則展現了不同時代的曆史特征對于人們的大衆記憶的影響。

1.古代女性參戰的傳統

每當社會動亂影響到了全體成員的安危的時刻,幾乎所有的社會成員,包括女性都會挺身而出,捐軀赴國難。在遙遠而動蕩的殷商時代,商王武丁的妻子婦好就曾經駕戰車、持斧钺,征戰沙場、東征西讨;古老的甲骨文蔔辭裡,就有她出師前占蔔求神、詢問勝負兇吉的記載;到了春秋戰國時代,許國國君的夫人許穆夫人為了挽救危亡中的母國,曾經駕着車馬,前往齊國求救,并寫下了千古名篇《國風·鄘風·載馳》;到了戰國時代,随着戰争規模的擴大和戰争程度的激烈化,《商君書》裡有關于女子可以編為一隊為軍的記載:“強壯男兒為一軍,強壯女子為一軍,老弱男女編為一軍,是為三軍”;到了戰國時代中後期,田單守衛即墨城,以孤零零的兩座城市對抗燕國軍隊的時代,他也将“妻妾編于行伍之間”,以便應急作戰;在邯鄲城被秦國襲擊的同時,李同建議平原君将女性用于守城部隊中,“令夫人以下編于士卒之間,分工而作”。

田單曾經用過女戰士

到了東漢時代,吳越之人都輕死易發,勇武好鬥,喜歡習武用劍,基于這段曆史和現實,東漢的趙晔撰寫了著名的《吳越春秋》,其中的記載“越有處女,出于南林,越王乃使使聘之,問以劍就之術”,成為了後世越女劍的文學淵源。也就是說,在中國傳統的農耕社會裡,社會的動蕩程度危及到女性的安危,就連女性也會完成社會角色的轉變,他們在生理性别上還是女性,但是在社會角色和社會分工上出現了中性化乃至男性化的傾向和趨勢。比如在楚漢之争中,劉邦在荥陽遭到楚軍圍困,于是指令大将紀信“夜出女子荥陽東門被甲二千人,楚兵四面擊之”,這裡的女性不僅僅是披上了男性的铠甲,而且在社會身份上是中性乃至男性化的。他們在扮演着不屬于自己生理性别的社會角色。

紀信指揮女兵們對劉邦詐降

2.勇敢抗敵的南朝女性

到了下一個亂世:魏晉南北朝時代,這又是一個女戰士和女英雄橫空出世、層出不窮的時代。無論是南朝還是北朝,都有各自的女中英豪。就連文弱的南朝女性,都有勇武善戰的一面。

比如東晉時代的張茂之妻陸氏,其夫張茂為沈沖害死,于是他帶領自己丈夫的士兵讨伐沈沖,為丈夫報仇;晉朝平南将軍荀崧的女兒荀灌在父親城池危機之際主動帶領數千勇士突圍,搬來救兵解救了城池的圍困;在前秦苻堅出師進攻東晉的時候,東晉中郎将、梁州刺史朱序在此鎮守;當襄陽被圍攻時。朱序的母親親自登城觀察地形,巡視城防,并親自指揮家婢和城中婦女增築一道内城。後苻丕果向城西北角發起進攻,很快突破外城。晉軍堅守新築内城,得以擊退苻丕。

荀灌娘

這還是南朝的情況,但是值得注意的是,南朝的尚武風尚,從春秋戰國到魏晉時代是有所不同的:如果說春秋戰國時代的尚武屬于自發和流行的社會風尚的話,那麼到了東晉和南朝時代,這些尚武精神屬于比較個别的案例。因為根據各地歌風和國樂反應民風民俗的傳統來看,根據《樂府詩集·清商曲辭》記載的吳歌和荊楚西曲來看,當時的南方楚人和吳人整體過上了穩定而安邑的定居農耕生活,民風溫婉優雅,尚武好鬥已經不再是最主要的社會風尚了。

當時南朝的武力支柱和武力擔當,主要是北府軍這樣的北方難民和難民後裔。南朝的一些尚武行為,往往具有罕見和違背世族風尚的特點,比如東晉著名丞相王導次子王恬:“少時尚武,不為宮門所重,後官至中軍将軍,善圍棋,為中興第一。”可見王恬少年時因為尚武而不受器重。

南朝的生活

這很能反應南朝的整體社會風氣并不尚武,《木蘭辭》這種奔放的作品,應該不是南人所作。雖然黃陂木蘭山自稱自己是木蘭故裡,但是很可惜木蘭辭并不是當時荊楚西聲的應有風格。

3.騎馬射箭的北方女兒

漢代騎兵多出自北方

相比之下,北方地區的尚武之風濃郁很多。連女性都不例外。

從先秦兩漢開始,北方地區就有濃郁而充沛的尚武之風:無論是隴西天水地區的“皆迫近戎狄,修習戰備,高上氣力,以射獵為先……名将多出焉”,還是燕趙之地的“羽檄從北來,厲馬登高堤。長驅蹈匈奴,左顧淩鮮卑”的幽并遊俠兒。由于長期和戎狄融合和交戰,這裡的居民有着濃郁的胡化特征和生活方式,是以沾染了戎狄的尚武之氣;到魏晉南北朝時代,頻繁的混戰和民族内遷的浪潮,導緻了為了生存,北方的居民必須全面性的尚武善戰,就連女性也不例外。我們可以清晰地看到,除了北方的男兒彪悍善戰,就連女性也不例外。

匈奴也有女兵傳統

在陳湯遠征郅支單于的戰役中,單于的妻妾紛紛登上城牆,彎弓搭箭與漢軍對射,展現了草原女性的善戰和勇武的軍事傳統;随着神州陸沉和胡族政權在中原的出現,在這樣的情況下,尚武善戰成為了整個社會的風尚,而不是一兩個人的個别行為。

比如當時的《琅琊王歌詞》,就大力歌頌并鼓舞勇武善戰的精神風貌:“新買五尺刀,懸著中梁柱。一日三摩娑,劇於十五女。”戰士對于精美武器的喜愛甚至超過了美麗的婦女;而《折楊柳歌辭》裡的“健兒須快馬,快馬須健兒。跸跋黃塵下,然後别雄雌”,展現了北方胡族兒女善于騎射、馬術精湛,而且男女武技都十分娴熟的民族風貌。

鮮卑騎兵

除此之外,由于鮮卑、柔然等北族母系氏族社會的殘餘之風,讓女性大量參與政治和軍事活動之中,北魏的太後和她的母系幹政就展現了女性在北朝政治中的崇高地位和巨大影響力。

北朝的女戰士

在這樣的情況下,善戰的女武士、女将軍也頻頻見于史書的字裡行間:比如北魏的名将楊大眼的妻子潘氏就能騎擅射,“至攻戰遊獵之際,潘亦戎裝,齊镳并驅。及至還營,同坐幕下,對諸寮佐,言笑自得,大眼時指謂諸人曰:‘此潘将軍也’”,女性的善戰尚武不遜于男子;與之類似的有前秦皇帝的妻子苻登毛氏,擅長騎馬射箭。苻登将毛氏和軍用物資留在軍營中被姚苌偷襲。軍營被攻陷後,毛氏仍然拿着彎弓、騎着馬,率領幾百個壯士,與姚苌交戰,殺死賊兵七百多人;在北魏民間,也有李小波妹妹這樣的勇士:“李小波妹字雍容,寨裳逐馬如卷蓬,左射右射必疊雙;婦女尚如此,男子安可逢”,展現了尚武之風不僅僅是皇族的特權或者專長,而是當時的普遍風氣;在更遙遠的北方蒙古高原,柔然和親中原的兩位公主的騎射技能令中原人大開眼界:“公主引角弓仰射翔鸱,應弦而落;妃引長弓斜射飛烏,亦一發而中”。

南北方女性的普遍善戰,就是《木蘭辭》誕生的時代背景。

4.《木蘭辭》的時代和曆史背景

木蘭從軍

誠如梁啟超在《中國地理曆史概論》中所言,“燕趙多慷慨悲歌之士,吳楚多放誕纖麗之文,自古然矣。自唐以前,長城飲馬,河梁攜手,北人之氣概也;江南草長,洞庭始波,南人之情懷也”;相比于南朝對北方的被動應戰,作為多次沖擊并改變中國曆史地理和民族分布格局的北方居民,無論是胡人還是漢人,都有着主動而自然養成的骁勇善戰之風。那麼具體到《木蘭辭》的時代,這樣的風氣就更加明顯了。

木蘭辭

總體來看,《木蘭辭》南北交織、但仍舊是一部北方北朝文學的代表作,而且與北方遊牧民族有密切的關系。

但是一首《木蘭辭》,如同一個考古發掘現場,裡面層疊地累積着各個時代的不同文字,就像一座考古坑道裡沉澱着不同時代的文物一樣。比如“黃河、黑山、燕山”顯然将故事的地理位置定位于北方;“昨夜見軍帖,可汗大點兵”中的可汗顯然是北方民族統治者的名号,最早是柔然、然後是突厥等民族在使用;而木蘭的家族在受到征調之後,木蘭需要自己準備武器和軍備,就是典型的北魏和隋唐時代的府兵制特色。

在出現多個時代的詞句的文本中,需要根據最早的詞句來确定文本最早開始創作的時代;就文本的用詞而言,“安能辨我是雄雌”這句話,與《折楊柳歌辭》裡的“我是虜家兒,不解漢兒歌。健兒須快馬,快馬須健兒。跸跋黃塵下,然後别雄雌”有異曲同工之妙。而且折楊柳歌詞也是一首女性視角創作的歌詞,描述了一個英姿飒爽的胡族女騎士展示馬術和武藝的場面,并在詩歌的末尾反問男兒:你們分得請我是男是女嗎?《折楊柳歌詞》和《木蘭辭》的互文性,可以看做《木蘭辭》誕生于北朝,特别是北魏時代的證據。此外,明朝的朱國桢寫的《湧幢獨幕喜劇》裡,出現了一位代父從軍的女勇士魏木蘭。雖然作者給故事設定的時代背景是隋炀帝時代,但是其故事核心:代父從軍和《木蘭辭》一脈相承,可見木蘭姓魏,也許和北魏有着千絲萬縷的聯系。

而具體到“木蘭”名字的本身,其實這個名字很可能有着外族淵源:南朝陳的僧人智匠在《古今樂錄》稱:“木蘭不知名,木蘭本其姓字也。”最接近木蘭的時代的人認為,木蘭是一個複姓,但是這個複姓在漢民族中非常之罕見。在之前的漢語中,木蘭是差別于白玉蘭的一個樹種,是又叫做“辛夷”的紫玉蘭。由于紫玉蘭原生在南方,不宜移植,北魏版圖内不會有木蘭樹大量移植;相比之下,參考《木蘭與麒麟:中古中國的突厥–伊朗元素》,根據殘存的可考證的鮮卑語,在今可查為數極少的詞語則有umran一詞,音譯“木蘭”,其義為富裕、萬之意思。是以,結合之前北朝的女性騎射尚武之風,木蘭很可能與少數民族有千絲萬縷的聯系。

雖然有着外族的名字和姓氏,但是無論是雲鬓還是花黃,或者木蘭當戶織,都是農耕民族的文化符号。是以這些細節,展現了遊牧文化和農耕文化的融合與碰撞。這個女子雖然有着漢家女兒的細緻和優雅,但也有北方牧民女子的英姿飒爽。這些細節暗示了南遷的遊牧民族的漢化,可以看做日後大唐盛世的先聲。

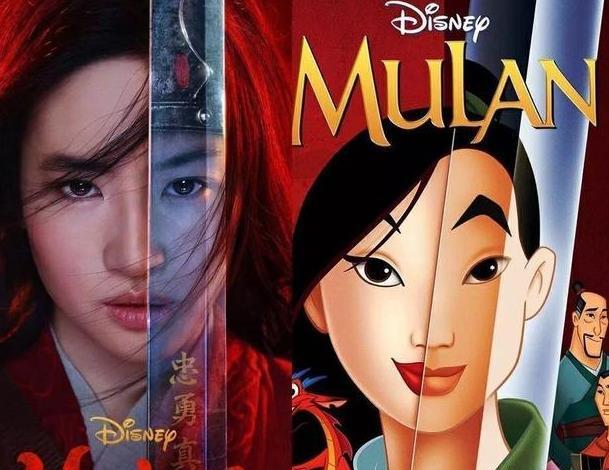

5.遊牧色彩的淡化與漢族色彩的加強

但是在之後的故事文本中,當中花木蘭作為北方外族的英勇善戰的色彩被逐漸淡化,她的本性被中性化,乃至于被男性,而她化作為遊牧民的色彩被逐漸消磨。其作為北方遊牧女戰士的善戰屬性逐漸被漢家女兒的孝道精神所取代。特别是到了宋代,由于北方外族入侵南朝武力不振,木蘭這樣的女戰士,更是成為了民間可望而不可及的傳說。由于北方,黨項,契丹,女真,蒙古等外族相繼興起。這樣一個民間傳說中的女英雄,就更不可能被視為外族了,而是被完全歸化為本民族的英雄。類似的情況還出現在佘太君的原型,出身黨項羌人的折家将身上。

宋金戰争激化了民族沖突

随着華夷之辨的日益明顯,普通漢族老百姓更希望木蘭是本民族的戰士。而且她身上的忠孝精神,和儒家所強調的忠孝精神是天然吻合的:響應征調出戰,參與點兵,算是響應君父的号令,故事中替父從軍的情節,很容易讓漢人将她和孝道聯系起來。程朱理學的盛行,無疑是影響了人們集體記憶中的花木蘭形象。最後嗎,有曆史色彩的木蘭變成了累積形成的形象花木蘭。

而到了明代的戲劇《雌木蘭替父從軍》中,當年不需要纏足的女戰士木蘭,卻需要纏足和放足。此時的木蘭已經完全看不出任何遊牧色彩了。可見,花木蘭這個流變中的故事文本承載了不同時代的民間記憶和曆史資訊。正如同一束光束。在光源處,如果光明的角度偏離幾度,那麼到了後來的幾萬光年之外,光束就會射向不同的方向。很多時候,因為人們的一點認知偏差,木蘭的形象就發生了微妙的改變,而微妙的改變,則影響到了後來世世代代的中國人關于對于個女英雄的民間記憶。

參考文獻:

1.木蘭與麒麟:中古中國的突厥–伊朗元素

2.性别視角下木蘭形象及其叙事的流變研究

3.改造_花木蘭_一個女性故事在版本流變中的衍化

4.性别視角下木蘭形象及其叙事的流變研究