2021年10月20日,複旦大學曆史學系史學論壇暨中國近現代史青年學者讀書班2021年第3期以線上會議的形式舉行。本次讀書班由複旦大學曆史學系戴海斌教授召集主持,主要讨論北京大學校史館楊琥副研究員的新著《李大钊年譜》(雲南教育出版社2021年),首先由楊琥作題為《一本書與一個時代——李大钊遺著出版背後的故事》的報告,随後分别由北京師範大學曆史學院特聘教授、中國李大钊研究會副會長侯且岸,清華大學馬克思主義學院教授王憲明,北京大學曆史學系教授尚小明作評議。本文為主講人發言稿,末附評議人發言整理稿。

主講人發言

楊琥(北京大學校史館副研究員)

今天我與大家分享内容的題目為《一本書與一個時代——李大钊遺著出版背後的故事》,講解李大钊著作的流傳與出版過程。由于拙作《李大钊年譜》的篇幅限制,加之我希望以李大钊安葬作為該書結尾,有關李大钊遺著的編輯出版等問題在《年譜》中省略了。故此次講座将用于補充講解《年譜》中未提及,但普遍受到關心的問題。今天的主題将圍繞近百年來李大钊遺著編輯出版的三個階段進行講解。這三個階段是:收集與儲存;編輯與出版;校勘與注釋。最後,我再講述編撰《年譜》的若幹體會和認識。

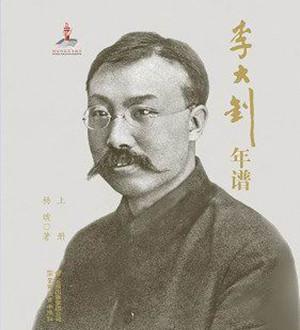

楊琥著:《李大钊年譜》上下卷,昆明:雲南教育出版社,2020年。本文所引之圖檔除特别标注外其餘皆來自網絡

一、近百年來李大钊遺著的編輯出版

(一)搜集與儲存

李大钊遺著的搜集儲存工作早在二十世紀二十年代艱難危險的環境下就開始了。我将以兩條線索進行講解。第一條為北京的線索:據李大钊先生的兒子李葆華先生講述和女兒李星華的丈夫賈芝先生回憶,在李大钊在世之時,亞東圖書館便提出為他編輯出版文集,如同《胡适文存》《獨秀文存》一樣出版,因其過于忙碌而擱置。1927年4月28日,李大钊英勇就義。在李大钊犧牲後,李大钊的族侄、清華大學學生李樂光(本名李兆瑞,當時改名李白餘)立意搜編李大钊的遺文。大概從1927年年底開始,他就開始在各圖書館秘密搜集,勤苦抄錄。李樂光從雜志上抄錄文章并進行儲存是在極其惡劣的環境中完成的。他的抄錄與編輯工作多在夜晚進行,最初是在清華大學的地窖裡進行的;後來他搬進城裡,為了躲避國民黨特務的搜查,他在一位朋友家裡繼續進行抄錄工作。以後形勢緊張了,那位朋友不敢再在自己的家裡藏這些文稿,就由李樂光的嶽母趙老太太把文稿取回來,埋在院子裡的幾株向日葵下。每天晚上夜深人靜的時候,趙老太太從向日葵下把一封包稿取出來,李樂光繼續編選;工作完畢,老太太再去把文稿埋到向日葵下。這樣持續搜集、抄錄和編選,最終編成四卷。九一八事變後,北京局勢更趨于緊張,1933年,李樂光被捕。在李樂光被捕以後,趙老太太怕這些文稿被搜查出來,用了一夜的工夫在房檐前挖了一個坑,剪去書稿邊頁,僅留下抄有文字的部分,将文稿塞入一個瓦罐裡,然後将瓦罐埋在這個坑裡。一直到她見到李大钊的女兒李星華時,趙老太太才将此書稿挖出來交給星華。為了能夠出版,李星華找到周作人尋求幫助,這樣,文稿就又轉交給周作人。周作人寄信曹聚仁以求出版,曹聚仁請魯迅撰寫序言,魯迅為此寫了《“守常全集”題記》。但是,送到上海的文稿隻有一部分,當時并未能出版。其後幾經輾轉,直到1939年4月,北新書局才出版了《守常全集》,其體量僅有二十餘萬字,共計三十篇。但是出版以後便遭到上海租界的沒收,存世僅幾本。根據方行先生的介紹,唐弢先生和方行先生各有一本,後來均捐給了上海博物館。第二條為上海的線索:方行先生和蔡尚思先生對李大钊遺著的搜集。根據方行先生回憶,抗日戰争期間,上海環境異常惡劣,戰火對文物的破壞非常大,尤其是革命者的著述,更是遭到格外的摧殘。1939年《守常全集》被沒收後,他和蔡尚思先生、周建人先生對革命文獻和進步書籍的焚毀感到非常痛心,但他們深信革命先烈的遺著,決不是敵人所毀滅得了的,“經過民族解放戰争的烈火,将更輝煌地發出光芒萬丈!”于是,他們就抱着“激憤的心情,在故紙與餘燼堆中,默默地從事于收集工作”,在複旦大學留在上海租界的“上海補習部”開始了這項工作。經過兩年多的搜集,他們得到了五六十篇遺文。在搜集過程中,他們聽說北京大學圖書館的某先生手中儲存有李大钊的文稿,但姓名始終不得而知。最後,經周建人托人打聽,他的一位親友來信告知,文稿是有,但不能借滬傳抄,而要派人到他家裡去抄,條件是抄錄者一定要大學教授,否則恕難“允命”。在當時,能找哪位大學教授願意去抄錄一位被殺頭的革命者的遺著呢?這是一個很大的難題。最後,終于找到一位進步教授——即燕京大學教授、著名社會學家嚴景耀(雷潔瓊先生的丈夫)前往這位先生家抄錄李大钊的文稿,并托人傳送至上海交予方行,整個過程均極為保密(直到1949年中華人民共和國成立後,方行等才知道搜集先烈遺著者為李樂光,而嚴景耀前去抄錄文稿的那位北大“某先生”家就是周作人的家)。方行、蔡尚思等的工作,自1939年開始收錄至1946年着手編輯,總共收集了274篇文稿。1948年,這批文稿交予上海的生活書店準備出版,但又恰逢解放戰争正在進行。全部稿件不得不被帶到香港保管,直到解放後才被重新轉送回内地。

《守常文集》

以上所介紹的,便是1949年以前李大钊遺著流傳的情況。可見那時候,盡管不少進步人士冒着生命危險搜集、儲存李大钊的遺著,但囿于時代限制,不能正常出版。今天我們看到的1949年上海解放後北新書局出版的《守常文集》僅收錄了幾十篇文稿,并非李樂光所搜集和編輯的全部文集。

(二)編輯與出版

1949年中華人民共和國成立以後,李大钊作為革命先驅和烈士,得到了黨和政府的高度重視和全社會的尊重和敬仰。李大钊的紀念宣傳、學習和研究工作先後展開,其著作也得以出版。1951年,南北同時發表了兩組目錄:北方是清華大學革命史教研室的主任劉弄潮教授發表在《光明日報》上的《李大钊著述目錄試編》;南方仍然是蔡尚思和方行先生繼續作的工作,他們在《大公報》上發表了《關于目錄》。1957年,是李大钊就義三十周年,建國後研究李大钊的第一個高潮出現。這一年,方行先生以文操的筆名在《學術月刊》連載《試編李大钊(守常)遺著系年目錄》,張靜如先生出版了《李大钊同志革命思想的發展》。1959年,是建國十周年暨五四運動四十周年,人民出版社出版了中央馬恩列斯編譯局選編的《李大钊選集》,共四十萬字,合計一百三十三篇。同時,人民文學出版社出版了李大钊女婿賈芝先生編輯的《李大钊詩文選集》,共三十萬字。此後,李大钊遺著的出版趨于寂寥,直至1984年,人民出版社才又出版了北京市委黨校編輯的《李大钊文集》上下冊,共一百萬字,合計四百三十八篇。但是,這些專著均是在特殊的政治文化環境下編輯而成,在不同程度上都受到當時政治氣氛與盛行的政治思想的影響。

1984年前出版著作書影,照片由楊琥提供

李大钊遺著編纂的過程中大緻存在三種情況,不論是之前選編的《選集》還是内容比較全的《文集》,都在不同程度上具備。第一種情況是“不收錄”。例如在1959年前後,丁守和先生主持編撰馬恩列斯編譯局編的《李大钊選集》時,劉桂生先生主動給他提供了李大钊在1918年為曾琦的《國體與青年》作的序。但是,因曾琦在五四以後成為“國家主義”的領袖,建立了青年黨,故相關的内容便不能收錄。實際上,中共早期的上司人與曾琦的思想頗多一緻之處,都主張救國愛國。趙世炎等在法國組織共産黨時,還一再說要和“曾琦大哥商議”。然而随着列甯主義傳入中國之後,國家主義被當作反動的學說與思想看待。是以,李大钊五四前後與曾琦的友誼也被諱言,即使在四十年之後,後人編選他的遺著時還不敢收錄相關的文字。再如,這部《選集》也沒有收錄如今被人們津津樂道的李大钊在北大1922年校慶時發表的《本校成立第二十五年紀念感言》。在這篇短文中,李大钊大聲疾呼:“隻有學術上的發展,值得作大學的紀念。隻有學術上的建樹,值得‘北京大學萬萬歲’的歡呼!”從這句話可見,作為革命家的李大钊對學術文化也十分重視。但他的這些言論,在上世紀五十年代崇尚革命和鬥争的年代則十分敏感,與當時的氣氛不合,是以也不收錄。第二種情況是“删節”。這主要是指李大钊文章中關于贊揚吳佩孚、考茨基等的文字,在五九年版和八四年版的李大钊文集裡全部删除了。例如《要自由集合的國民大會》一文在五九年版的《李大钊選集》和《李大钊詩文選集》、八四年版的《李大钊選集》裡面都收錄了,但是,這三部書中都删去了“吳子玉将軍主張的國民大會組織法,頗含職業的民主主義的原理,把這個精神擴而充之,很可以開一個新紀元。”這段内容。再如,李大钊在介紹馬克思的一篇文章裡面講到:“柯祖基是德國正統派社會黨中的健者,是馬克斯嫡派的學者。”這句話也被删去了。其他被删節的還有不少,所有這些删節,當時的考慮主要是為了維護李大钊的光輝形象,認為李大钊不應該贊揚吳佩孚、考茨基。但實際上,吳佩孚在1920年前後威望很高,共産國際将吳佩孚作為中國聯合革命的合作對象,李大钊跟他的聯系也非常密切;而考茨基當時被認為是馬克思主義正統繼承人與革命領袖,後來在列甯批判後才被認為背叛了馬克思主義。故李大钊在五四時期贊言吳佩孚、考茨基并不奇怪。從嚴格的學術标準來看,這種對其文字内容的删節并不妥當,更不能完整準确地展現李大钊思想的全貌和探索的曲折過程。第三種情況是“改動與誤解”,這又細分兩種情況:首先是對人名與詞彙的誤解。如李大钊有封信裡提到寄給天問的詩,《革命烈士詩選》将“天問”注為“郭厚庵”,并說他和李大钊一起參加過社會黨,進而證明李大钊早年思想“激進”。但實際上,後經朱成甲先生考證,“天問”為白堅武,當時在北洋軍閥馮國璋的部隊任職,正在參與鎮壓“二次革命”,李大钊的政治立場此時不但不“激進”,相反還擁護袁世凱。其次是直接改動。這幾種文集,在編輯過程中,都将不了解的字、詞直接修改成通俗易懂的字、詞,實際上錯改誤改之處不少。

這三種情況的原因,第一是受到意識形态的影響。曾琦、考茨基、吳佩孚等在五四時期均為正面人物,後來才成為反面人物。但五九年到八四年編輯李大钊文集時都将後期的觀念套用到五四時期。第二是政治宣傳和學術研究工作的混同。為了宣傳的需要,不尊重李大钊本人的思想發展的曲折性與複雜性,以編者的主觀看法來任意處理李大钊的文字。

此外,還想補充說明的是,即使這種編者們盡力适應當時的社會需要和政治氣氛而編輯出版的李大钊著作,也還遭到别有用心的人的打擊、陷害和摧殘,因而被限制發行。例如,《李大钊詩文選集》出版以後不久,編者賈芝專門到王府井新華書店了解銷售情況,他發現這家書店竟然沒有這本書,當他以為該書銷售太快而吃驚時,他了解到的情況更使他大吃一驚,也使他疑惑不解。原來,該書在送到書店後,未售幾天,就被出版社全部收回去了!事後很久,賈芝先生才從内部知道原委:原來,當時的中央政治局候補委員康生在觀看建國十年大慶展覽籌備展時,看見展覽中對五四時期李大钊的介紹和宣傳,竟然說:“你們這是貶低毛主席!”聽到康生的言論和他對李大钊的态度後,人民文學出版社擔心惹禍,是以,就派人将已送到書店銷售的圖書又收回去了。這是1959年的情況,後來,政治形勢越來越緊,李大钊遺著的編輯和出版更無從談起。直到1978年改革開放後,編輯、出版李大钊著作的工作才又得以正常地展開,但乍暖還寒,八四年版仍存在不少上述問題。

(三)新編:校勘與注釋

中國李大钊研究會編注的李大钊著作,1999年第一次出版時稱《李大钊文集》,2006年改名《李大钊全集》,2013年版為最新修訂版,2020年建黨一百周年之際人民出版社再次印刷。在此專門介紹一下這個版本。基于之前提到的那些版本中存在的問題,1994年,中國李大钊研究會決定組織研究者,編輯新的《李大钊文集》。新編版本的特點和成果,一是把沒有收錄的、删除的全部收錄恢複。二是補充了很多内容。1984年版文集收錄了四百三十八篇,現在新編《李大钊全集》第三版則達到了五百九十五篇。三是“校勘和注釋”。

中國李大钊研究會編注,《李大钊文集》,北京:人民出版社,1999年

中國李大钊研究會編注,《李大钊全集》,北京:人民出版社,2006年

中國李大钊研究會編注,《李大钊全集》,北京:人民出版社,2013年

先談“校勘”,校勘原則上以最初刊行的文稿為準,參校以其他較好的或通行的版本,凡通過多方查證而确認為錯誤的地方均被做出了修改。其中涉及到三類錯誤:一是作者即李大钊本人書寫錯誤。二是第一次發表時排印錯誤。三是通行本(1984年版本)修改或者刊印錯誤。在新編《李大钊文集》《李大钊全集》(修訂本)采取的辦法是:第一,吸收通行本的成果;第二,一律據原刊,将通行本之誤加以改正,恢複文稿最初發表時的原貌;第三,在作出修改的同時,保留原文,如為印刷之誤,則校改;如為作者在史實、引文方面的失誤,則以注釋說明。有些存疑的,大半仍其舊。此處我将舉例說明:第一依據原刊改正通行版的誤區,如《憲法與思想自由》中提到“東洋自古無宗教之紛争,此最足幸者”在八四年被印為“此最不足幸者”,意思則完全相反。這些錯誤都恢複原刊。

原刊正确通行版誤改舉例,表格由楊琥提供

第二是李大钊的書寫錯誤的問題,這個需要反複閱讀才能發現。例如,李大钊所引一封朱舜水緻鄭成功信,我反複翻閱查找,從朱謙之編《朱舜水集》中發現這封信是朱舜水寫給一個日本人安東守約的。我将原文保留以注釋來說明這是寫給安東守約的信。

原刊史實、引文錯誤新版改正對照舉例,表格由楊琥提供

第三是标點方面的錯誤。由于時代原因,原文無标點。如不細究,容易誤點,以至改動原意。以前通行的版本中有不少誤點。第一類誤點,是語際關系未搞清楚所緻:“改得西爾列爾”,點在了一起,其實是“改得”(歌德),“西爾列爾”(席勒);第二類誤點,是未注意語境關系所緻:“伯有”,這是中國人的人名,被點斷了;第三種誤點,是由于未考慮時空觀念的交融而産生的:“《甲寅》之新生命”。

通行版本中誤點舉例,表格由楊琥提供

現在,再來談注釋的情況。我們要認識到,李大钊生活的清末民初,正是中外文化在學術界、文化界大規模交流之際,是以,他的文章中就包涵着中文、日文、英文、法文、德文、俄文等多種語言和文字的關系,即“語際”關系。種種語際關系都掩蓋在同一種文字即中文之下,從表面上是中國文字,實際上後面隐藏着外語和漢語之間的種種複雜關系。我的師兄王憲明老師針對清末民初文獻的特殊性寫過專門文章加以探讨和說明。做注釋,不是簡單地查字典,更要把李大钊文章裡面引用的詞語、引用的人物和事件徹底地查懂。我和王憲明老師多次探讨、商量,采用的方法就是按照李大钊文章中提供的線索,深入到文章中所涉及的外國文化、外國語言和外國語境去探幽索引。對于外國人名,不僅要發音比對,而且需要與人物的時代和生平事迹及思想學說等都相符;對于外國觀念和著作、學說等,力求找到其最原始的出處,進而使名稱、文字和思想内容等都能相合。注釋工作容易被大家輕視,但是實際上《李大钊全集》的注釋工作耗費了我們極大的精力。第一類是語際相關的詞彙,如唐弼卿、臘利翁、姜達庫等。其中艱難的部分均由王憲民老師注釋。以“姜達庫”為例。李大钊在《大戰中之民族主義》講到第一次世界大戰中法國的愛國與民族主義,他說法國愛國主義在“姜達庫時代”表現的最為充分,“姜達庫”其實就是衆所周知的聖女貞德。因為貞德的拼音,日語發音就是“姜達庫”,李大钊沿用了這個說法。

聖女貞德(Jeanne d'Arc )

第二類詞語是屬于語境關系方面的。比如“惟民主義”、“國家主義”等 。李大钊早期的文章裡面多次提到了“暴民專制”。1984年之前,所有研究李大钊的學者都把“暴民專制”解釋成李大钊抨擊袁世凱的專制統治。而之後劉桂生老師及朱成甲老師分别寫了文章、分别論證指出“暴民專制”并不是抨擊袁世凱,而是批評革命黨人的。我們注釋吸收他們的成果,把這些注釋出來,由此大家讀到李大钊最知名的早期的文章的時候,便不會産生誤解。第三類詞語為特定的、具體的事件或特指的人物,因時代變遷,而現在不易解者。這類很多通過查字典能夠查到,但是有些也是要做注釋。比如說“南中再亂”、“南天動亂”、“南中倡義”、“雲南義聲”等。這些反映了李大钊思想的演變過程:李大钊在1913年及1914年寫的文章裡面,就把二次革命稱為“南中再亂”、“南天動亂”,但是後來到1916年的時候,他的思想、政治立場發生了根本的轉變以後 就改稱“南中倡議”。對于護國運動,他就稱“雲南義聲”。注釋既注了詞的本意,同時也展現了李大钊的思想演變的過程。

通過編注《李大钊文集》《李大钊全集》的工作,我們明确了幾點認識:第一個是李大钊著述的語言文字,充分地、鮮明地反映了他所處時代的特色;也反映了近代文獻的複雜性。第二是從語際、語境、時空觀念出發了解李大钊,有助于充分認識和了解那個時代。第三就是不僅李大钊的著述反映了時代的特征、具體鮮明的時代性,而且,我們研究者,對李大钊著述的整理、編注及認識和研究也各具時代性,反映了時代的變化。編輯李大钊的著述也充分反映着時代的變化。我們之是以能比前人做的工作前進一步,既是我們吸收了前人的已有成果而取得的,也是由今天這個時代的整體認識水準決定的。同時,新版也有失誤的地方,還要繼續增補。

二、編《李大钊年譜》的體會和認識

因為前面的内容太多了,編著《年譜》的體會和認識這一部分,我将集中于一些原則性的問題,簡要作一介紹。第一,基礎入手,廣搜史料。史料是曆史學的基礎,尤其是編撰年譜的工作。我在寫博士論文時期,便聚焦于中國近代報刊形成及演變等相關的問題,因而對李大钊、陳獨秀等人産生了新的認識。李大钊作為報刊的參與者和實踐者,實際上是近代報刊培育的人物。是以我的年譜編撰工作首先主要是在繼承前人的基礎上,把《晨報》《京報》《大公報》《益世報》《時事新報》這些大報上關于李大钊的報道都搜集起來,補充了前人未論及的内容。

晨報

益世報

除此之外,我還閱讀了李大钊發表過文章以及參與過創辦的一些報刊,極大的豐富了關于李大钊的資料。其次,由于李大钊曾在北大工作,我從他在北大的朋友、同僚、學生的書信、文集、日記中搜集相關的資料,其中包括《蘇甲榮日記》《錢玄同日記》《顧颉剛日記》《周作人日記》《楊昌濟日記》。2000年11月,我受朋友相邀前去北大圖書新館,檢視當時他們從老圖書館發現的一堆東西,以前人所不知的文獻。我從中找到了兩本日記,其中一本日記記載了1919年5月4日北京大學學生上街遊行的事情,還有關于李大钊的記載。我很興奮,後來弄清楚是北大學生蘇甲榮的日記。除此之外,我拜訪楊天石老師閱讀了《錢玄同日記》;拜訪顧颉剛先生的女兒顧潮老師,閱讀了《顧颉剛日記》。我較早閱讀到了這些日記上記載的相關内容。再者,相關檔案方面也有極大的突破。由于革命活動是秘密的,是以正面記載較為缺乏。但是反面的敵特檔案中卻有相關的記錄。這一方面是南京第二檔案館的資料彙編,從前使用的學者比較少。另一方面是未刊的檔案。比如說北洋政府的内務部檔案中有很多監視李大钊的部分。北京大學檔案館、北京市檔案館、中央檔案館、台北“國史館”所藏閻錫山檔案等相關記載極大的擴充了以前我們所不知道的資訊。

楊琥手抄資料

第二,多方參證、考訂正誤。此處我以幾個例子加以說明。第一是神州學會。從前我們對神州學會的認識僅限于根據前人寫的文章和一個人的回憶,推斷神州學會是一個秘密團體。就我收集到的材料來看,神州學會在日本可能是秘密的,但在中國不是秘密的。李大钊當時向北洋政府寫過報告請求申請成立神州學會,是以我引用了四條材料,一個報刊的報道、一個檔案裡面發現的李大钊申請立案的報告材料、《白堅武日記》,還有黃介民1933年的回憶《三十七年遊戲夢》。這四個方面說明了神州學會的情況和性質。第二個就是鑒别真僞。其一,以前的研究都認為李大钊參加過中國社會黨,引用的材料是相關人士的回憶,我對這個材料進行了細緻的分析,得出結論:李大钊根本就沒有參加過社會黨。其二,李大钊在刑場到底有沒有高呼口号?我在年譜中對高呼口号的根據來源進行了正本清源的清理,發現這是一件子虛烏有的事情。考訂正誤,相關的例子也有很多,比如我将李大钊入職北大時間确認為1917年12月,李大钊從蘇聯回國的時間為1924年12月。我還訂正了一些書信的撰寫時間。

第三,加強研究,拓展認識。一方面,我們需要加強對李大钊的社會交往、人際網絡的考察。例如,年譜中引用了《楊昌濟日記》記載的毛澤東的嶽父楊昌濟與李大钊的具體交往。此外我在年譜的書寫中征引了《曾琦日記》與少年中國學會刊物中的相關内容,由此我們還可以分析五四時期這一批青年人同時具備怎樣的思想。這方面的研究可以展現五四時期思想的豐富性與人的思想轉變的複雜性。另一方面,就是要多角度的認識和了解李大钊的革命活動,這又分兩個小部分。一個是共産國際的幕後指導與幫助。随着共産國際檔案公布,我們知道非基督教運動、李蔔克内西和盧森堡的紀念活動等背後都有共産國際的影子,或者指導或者幫助。第二個是北京大學對李大钊革命活動的掩護。李大钊被張作霖軍閥逮捕、犧牲前,他曾多次被北洋政府監視和通緝,但是每一次都化險為夷,為什麼?這與北京大學對李大钊的保護和對革命活動的掩護難以分開。此處舉一例說明:1924年5月,張國焘被捕後叛變,供出北京黨組織的一大批負責人,其中便包括李大钊,北洋政府立即下達通緝令,通緝李大钊。但不久,北京大學就對這個通緝令進行抗議。在查閱北大檔案過程中,我發現一張小紙條,記錄了蔣夢麟給評議會的評議員寫的信。其内容是說要召開一個會,讨論守常被通緝的事情,請大家一定到會,以便進行采取何種對策的商議。最後,北京大學向教育部遞交呈文,駁斥了通緝令裡關于李大钊進行地下革命的話語。教育部向内務部反映後,盡管拖了很長時間,但政府最終取消了通緝令。我從這個事件推斷,其他的很多北洋政府的通緝令,也是被北京大學想方設法地化解了。

張國焘

胡适、蔡元培、蔣夢麟(左一)、李大钊(右一)

最後,我進行一個總結。李大钊是一個真實、豐富、立體的傑出曆史人物;後來研究者也應全面、準确、立體地去了解李大钊。李大钊是革命家兼思想家;他是近代中外彙通時代的曆史人物。他的自然生命已逝,但他的社會文化生命還活着,并在現實社會生活中繼續發揮着作用。這樣的曆史人物,由于時代的差異,我們今天的人要了解他的言行、他的所作所為是很難的。是以,遺著整理和年譜編撰的所有工作都以了解他的活動和思想為中心而展開。是以我确實是畢恭畢敬、虛心誠意地去研究李大钊、了解李大钊。我最大的體會就是李大钊研究還是任重而道遠。盡管研究了幾十年、甚至上百年,還有很多可以研究的地方,而且還有很多了解不到位的地方,我的分享到此為止。

評論與讨論

侯且岸(北京師範大學曆史學院特聘教授,中國李大钊研究會副會長)

楊琥老師的講座非常精彩,富有深刻的學術史内涵。我根據自己的研究,談幾點意見。

首先,李大钊的遺著是研究李大钊生平、思想的基本史料,為我們提供了史學研究的基本依據(底本)。經過幾代人的共同努力,從1939年北新書局出版的《守常全集》(收文30篇、20萬字),到1959年人民出版社出版的《李大钊選集》(收文133篇,40萬字),再到2013年人民出版社出版的《李大钊全集》(修訂注釋本,共五卷,收文595篇,201.5萬字),本身就是一個複雜且充滿沖突的學術史發展過程。

其次,李大钊遺著的價值,需要我們透過深入細緻的學術史的分析來加以展現。楊琥在講座中與我們分享了一個又一個具體而有趣的案例——“遺著背後的故事”,使得李大钊研究“活起來”。給我留下印象最深的是:他在“編輯出版部分”指出:建國以後,編輯出版李大钊的遺著本不應存在問題,但事實證明,并非如此簡單。以《李大钊選集》的編輯為例,編者為了維護李大钊的正确形象,有選擇地收入文章,甚至對文章中的内容,特别是涉及中外曆史人物的評價做出删節、改動,對大量的概念做出誤斷。這裡我可以再補充兩個執行個體,據《李大钊選集》的編者陳文斌回憶,他“發現《中國社會各階級的分析》選入《毛澤東選集》時,按照後來的觀點作了文字上的重要修改。他認為這就是‘政治把關’。于是效仿這種做法,從李大钊原遺稿中删去自認為有損其形象的文字”。例如在《新紀元》中,“删去‘美國威總統也主張國際大同盟’”。而在《勞動教育問題》中,則删去了“講中國勞工惰性的文字”。

我國著名的馬克思主義史學家侯外廬先生在建國以後最早提出系統研究李大钊的思想(參見《關于五四運動誰上司問題》,《光明日報》1950年5月4日)。他認為,“李大钊師1918年以來的文章”,讓人“感受了思想上的極大震動”。“關于馬列主義在當時的宣傳與思想上司,李大钊師的言論是一個集中的代表”。但是在20世紀60年代中期對他的批判中,他的見解被污蔑為“瘋狂攻擊偉大的毛澤東思想”,“妄圖以此抹殺毛主席在五四運動中的光輝曆史地位”。從中我們不難看出李大钊遺著被忽視的主要原因和曆史背景。

再次,重視研究李大钊遺著的主要特點,真正了解李大钊、讀懂李大钊。《李大钊全集》(修訂注釋本)的前言中指出:李大钊所處的時代的一個重要特點,“則是中外大通,中國與外國思想文化交流的範圍與幾率劇增,世界主要國家的語言、文化、思想通過不同管道傳入中國。與此時代相适應,李大钊的許多論著從本質上看,不能不成為一種跨文化、跨語際,甚至跨語境的文獻,具有中國古典文獻所不具備的特點”。是以,“為了完全讀懂李大钊的文章,必須按照李大钊文章提供的線索,深入到李大钊文章所涉及的外國文化、外國語言和外國語境中去探幽索隐”。我以為,這段前言不僅揭示了李大钊遺文的特點及其曆史文化價值,而且也明确提出了對近代曆史文獻的研究方法。

作為《李大钊全集》(修訂注釋本)的編者之一,楊琥将這種方法靈活運用于《李大钊年譜》的撰著之中。我們看到,與一般年譜不同,楊琥在體例上大膽創新,緊密結合譜主李大钊的思想理論特點,在“譜主事略”之外專門辟出“詩文系年”部分,深入分析李大钊的思辨成果。在這部分,他不僅準确解讀文本,而且增加了對文本的考辨、學術讨論,以及評析,做出了艱辛的學術探索。他的治學方法,值得我們學習、借鑒。

最後,借此機會,我要向李大钊遺著的收集者表示崇高的敬意!在上海,早期的收集者是我國著名曆史學家、複旦大學曆史系原主任蔡尚思先生,上海市文化局原副局長方行先生,他們在建國以前就開始搜集、研究李大钊遺著,在李大钊研究的學術史上留下了深深的足迹。

王憲明(清華大學馬克思主義學院教授)

從整體看,這部《年譜》代表了目前李大钊研究的最新進展和水準,既是對此前學術界李大钊研究成果的集大成,又為未來進一步推進李大钊研究提供了新史料、新視角、新方法,拓展出了新研究領域,通過一本書,揭示了一個時代。主要表現在:

一是體例嚴謹,脈絡清晰,便于讀者閱讀、利用。這一方面,作者在《年譜》正文前所列“凡例”,已經做了明确說明。全書按“譜主事略”、“詩文紀年”、“時事紀要”三條線索,對譜主李大钊生平事迹、思想言論及其與之相關的國内外重要時事等作了系統梳理,舉凡譜主家世、幼時遭遇、所受教育、赴日留學、反袁歸國、參加新文化運動、高舉“青春中華之複活”大旗、倡導“新中華民族主義”、入職執教北大、率先傳播馬克思主義、與陳獨秀南北呼應創立中國共産黨、積極推動國共合作、協助馮玉祥參加國民革命、聯絡閻錫山反奉及支援國民軍北伐、聯絡日美等國外交官并與之談判促使這些國家支援國民軍北伐和中國的統一大業,一直到被奉系軍閥逮捕并英勇就義為止的所有事迹和思想主張,都得到系統而清晰的呈現。

二是文獻挖掘深廣,搜羅宏富。從參考文獻中可以看出,僅明确列出參考引用過的文獻,就包括北大所藏北京大學教務檔案、中國第二曆史檔案館所藏北洋政府内務部檔案、台北“國史館”所藏閻錫山檔案、台北國民黨黨史館所藏吳稚晖檔案等未刊檔案7種,《共産國際、聯共(布)與中國革命檔案資料叢書》等已刊檔案資料38種,《北京大學日刊》等民國時期報刊雜志67種,《蘇甲榮日記》等與李大钊關系密切者的文集、書信、日記等37種,《昌黎縣志》等地方志7種,各種紀念集、回憶錄、畫冊等60種,年譜、傳記、論著等23種。作者挖掘出了大量與李大钊生平事迹和思想言論有關系的内容,使得這部《年譜》有了極為堅實的檔案文獻基礎,其中有相當一部分是在李大钊研究領域中第一次挖掘使用的。例如,1920年初,李大钊護送陳獨秀逃離北京,是李大钊和中共黨史研究中的佳話,但究竟何時發生,如何發生,則以往研究中并不很清楚,并且間有訛誤。對于前者,作者利用北洋政府警察廳的檔案資料,弄清陳獨秀是于當年2月9日下午一點多乘人力車離開其家,與胡适、李大钊商量後,離京赴滬,14日抵滬後緻信警察總監吳炳湘,稱友人電促前來面商西南大學事,已抵滬。作者據此推斷出李大钊護送陳獨秀出京的時間為“1920年2月上旬”。

三是别擇精審,考辨精當。《年譜》對衆多的回憶錄、傳記等,都采用了極為審慎的态度,所用材料,必加考辨,取其可信可靠部分,摒棄其中的失誤失實部分。例如,1927年5月22日,高一涵在武漢中山大學舉行的追悼李大钊大會上,在介紹李大钊生平事迹時,曾說五四運動後,陳獨秀在北京出獄後,“與先生同至武漢講演”,“返京後則化裝同行避入先生本籍家中”,二人“在途中計劃組織中國共産黨事”。“南陳北李,相約建黨”之說,受此說影響頗大。但作者經過認真考辨,認為“這一回憶并不準确”,事件發生時,高一涵并不在國内,其回憶不足為據,更重要的是,高一涵的回憶“是孤證”,其他相關諸人的回憶也有很大差異。作者認為,“此時的陳獨秀還不是馬克思主義者,說他在離京途中與李大钊‘計劃組織中國共産黨’,與其思想的實際善不符”。澄清了高一涵等人回憶中對“南陳北李相約建黨”的訛誤之後,作者通過更加具體的考察,對“南陳北李”說法的最初提出、李大钊通過書信和安排張申府、張國焘等往返京滬,與陳獨秀面對面交換建黨意見等,得出了更加合情合理合史實的結論。

四是視野開闊,研究理論和方法得當。李大钊是一位具有世界眼光的大學者、思想家,同時也是一位具有國際影響的政治活動家。《年譜》作者非常自覺地把譜主李大钊的生平重大活動和思想言論放在第一次世界大戰前後時代思潮發展和世界格局變遷中、放在國際共産主義運動,尤其是遠東國際共産主義運動和民族解放運動中進行歸納、整理、研究,使得李大钊生平活動及思想言論與時代思潮、世界局勢及國際共産主義運動和民族解放運動之間的内在關聯及其世界意義和地位更加彰顯出來。例如,《庶民的勝利》和《布爾什維克主義的勝利》兩文,以往大家一般認為是李大钊“歡呼十月革命”的代表性文章。但是,作者研析此二文,認為“所蘊含的時代内容與曆史意義遠不止是‘歡呼十月革命’所能概括和包含的。實際上,李大钊的文章是針對中國當時的語境、現實需要,根據一戰的起因和後果,評價一戰意義、結局和世界未來發展趨勢的文章。又如,對于1922年春北京大學學生發起的“非基督教大同盟”運動,作者也通過梳理蘇聯和共産國際有關中國革命的檔案資料,揭示這場運動與蘇聯和共産國際的密切關系。這類研究不僅是李大钊研究的重要突破,對于整個中共黨史、中國革命史、中國近現代史研究來說,在研究理論和方法論上都有一定借鑒意義。

五是恪守規範,尊重前輩學者的研究成果。李大钊著作的收集、整理、出版本身,經曆了一個艱難而曲折的過程,在民國時期尤其如此。由于時代原因和社會環境等方面的原因,李大钊的作品最初發表時有些未署名,有些署名與後來大家所熟悉的并不一樣,用的是化名,或根本沒有署名。為了收集整理出版李大钊的遺著,很多前輩前者,如劉弄潮、劉桂生(劉埜)、時光、韓一德、李玉貞等,花了大量時間和精力,陸續考證出一批李大钊的佚文及與李大钊相關的重要文獻。他們的貢獻,在《年譜》中都得到清楚展現,反映了作者尊重前輩學者、遵守學術規範的良好學風。

六是學術為本,求真求實,毫無功利心。作者用了20年的時間著成此巨著,其中不少内容本來都是可以獨立撰成高水準論文發表的,但作者沒有這樣做,因為這無疑會分散時間和精力,影響整個研究工作的程序。把這麼多的時間和精力花在基本文獻的整理和研究上,甘為學術研究做鋪路石,這在當今唯論文論英雄、唯論文評績效的學術生态裡,尤其難能可貴,令人敬佩。

尚小明(北京大學曆史學系教授)

由中國李大钊研究會常務理事、北京大學校史館研究員楊琥編撰的《李大钊年譜》正式出版,是今年中國學術界的一件大事。楊琥潛心鑽研李大钊著述多年,又廣泛搜集整理了其他各種相關史料,詳細考辨,去僞存真,是以他能夠成功編撰出這樣一部高品質的年譜。年譜的出版可謂李大钊研究史上的裡程碑,必将對今後的李大钊研究産生深遠的影響。

我沒有專門研究過李大钊的生平經曆與思想,隻因20多年前曾與楊琥、王憲明等老師有過一段參與編校《李大钊文集》(人民出版社1999年版)的經曆,是以對于他接下來進行的李大钊年譜的編撰格外關注。我們都是劉桂生先生的學生,我和楊琥又都在北大工作,平時見面機會不少,或在劉先生家裡,或在他的辦公室,或在我的辦公室,或在校園裡偶遇,差不多每一次,我都會問到他年譜編撰進展,而他總是說還在進行中,并表示工作量很大。這樣一種問候方式竟然持續了大約20年,在我,每一次都不過是一句很輕松的問候,在他,真不知熬了多少夜,吃了多少苦。

年譜編撰過程中,他曾就體例問題征求我的意見,我感覺他确定“譜主事略”、“詩文系年”、“時事紀要”這樣的體例很有新意,但為何采用這樣的體例,内心其實并沒有十厘清晰的認識。現在皇皇兩巨冊年譜呈現眼前,拜讀之後,方認識到他所采用的體例,對編撰李大钊年譜而言的确是最合适不過的。

一般編撰年譜重在記述譜主生平行事,但對編撰李大钊年譜而言,若僅以記述其生平行事為主,是遠遠不夠的。李大钊不僅是一位革命家,也是一位思想家,一生雖然短暫,但留下不少重要文字。年譜若以記述其生平行事為主,則其思想家的一面将不能得到充分反映;若将兩者結合,則其生平行事又可能被淹沒在大量反映其思想的文字當中,不能突出其革命家的一面;而且,記述李大钊的生平行事,必然要大量征引同時代其他相關人物的文字,将這些文字與反映李大钊思想的文字混在一起,整個年譜的内容就雜亂無章了。由此可知,《李大钊年譜》分為“譜主事略”與“詩文系年”是經過精心思考的。“譜主事略”記述李大钊生平行事,所引李大钊文字主要限于記述其活動方面的,同時大量征引其他相關文字,詳細考索;“詩文系年”則是将最能反映其思想的文字系年呈現。需要特别指出的是,李大钊一生最主要的活動集中在1911至1927年,他撰寫文字也主要在這十多年,這個時段并不長,而年譜撰者竟用了長達130餘萬字的篇幅,顯然也是經過精心思考的,因為隻有這樣的篇幅,才能夠讓撰者以大量征引李大钊的文字的方式全面呈現其思想演變的脈絡,而這樣的處理方式同時也為讀者通過年譜研讀李大钊思想演變提供了極大的友善。可以說,“譜主事略”與“詩文系年”這兩種體例的設定,充分考慮到了李大钊這個人物的特點,而這也是這部年譜編撰能夠獲得成功的最根本的原因。

至于“時事紀要”,主要是為讀者了解李大钊的思想與活動提供背景材料,作為年譜的一部分是很有必要的,但為了避免“喧賓奪主”,撰者采用了極簡要的大事記的方式,也是很恰當的。

除以上所述外,在具體内容上,年譜有許多地方充分反映了迄今學術界在李大钊生平活動與思想研究方面所取得的成績,指出了尚待解決或存疑的地方,以及撰者根據大量新發現的材料,對一些重要問題所作的新的思考與考證。這些内容與年譜内容有機結合,進而使這部年譜成為集史料與研究進展為一體的著作,從今而後,任何關于李大钊的研究,都應當以此為基礎向前推進。