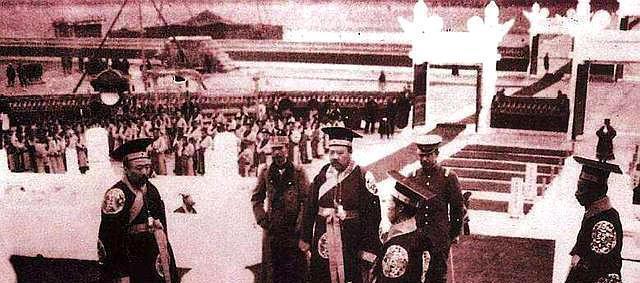

1916年6月6日上午,袁世凱召集徐世昌、段祺瑞、王士珍、張鎮芳等人,在病榻前商議國事。不過與其說是商議國事,不如說是交代後事。

當時衆人趕到後,袁世凱看了徐世昌一眼,有氣無力地說道:“約法。”

等到徐世昌想要問清楚時,袁世凱就閉上了眼睛,從此這個叱咤風雲的一代枭雄就這樣撒手人寰,時間是6日上午10時40分,享年57歲。

袁世凱臨死時所說的“約法”有兩種:一種是孫中山制定的《臨時約法》,稱舊約法,它已經被袁世凱廢除了;另一種是袁世凱制定的“新約法”,但也伴随着他廢除帝制,約法的存在性也變得可有可無起來。

而兩部約法對于總統的繼承有些不同的規定,袁世凱到底指的是舊約法還是新約法,身旁的幾人都不清楚。

如果按照新約法的規定,總統繼承人由現任總統提名3人,寫在“嘉禾金簡”上,藏在“金匮石室”中。

其實這個選繼承人的方法,還是效仿雍正皇帝的,清朝建立以來,在皇位傳承上不斷探索,前朝經驗固然可鑒,但弊端也是顯而易見:嫡長制可避兄弟之争,但不能保證選優;太子制容易引起皇室内部傾軋,骨肉相殘。是以,怎樣立儲、怎樣傳位,頗費腦筋。即使像康熙這樣英明的皇帝,也被“九子奪嫡”弄得心力交瘁。

雍正皇帝為了避免再次出現“九子奪嫡”的現象,建立了秘密立儲制度,具體方法是:由皇帝親書立儲谕旨一式兩份,密封收藏于特制的鐍匣内,一份安放于乾清宮“正大光明”匾後,另一份皇帝自己儲存。待皇帝駕崩後,由禦前大臣将兩份遺旨取出,共同拆封,對證無誤後當衆宣布由誰繼位。

“金匮石室”在中南海萬字廊内,裡面藏有一個黃布包裹,内包一張一尺多長的泥金紙,上面寫着“兆民拖命”四個大字,下面寫着“民國萬年”四字,中間則寫着“繼承總統”的人員,上面三個名字赫然在列,分别是:黎元洪、徐世昌、段祺瑞。

據說這張名單是袁世凱取消帝制之後換掉的,本來上面隻有袁世凱的大兒子袁克定一個名字,後來改為了黎元洪、徐世昌、袁克定。在袁世凱病重之際,又将袁克定改為段祺瑞。而這幾番改名,袁克定都被蒙在鼓裡。

其實不管是新約法還是舊約法,黎元洪都算是首選的接班人(黎元洪時任民國副總統)。是以不管是徐世昌還是段祺瑞,都認為這總統還是黎元洪就任比較好。

如果推徐世昌、段祺瑞,甚至馮國璋為總統,一來違背了袁世凱的意願,二來南方的護國軍政府不會答應,三來會引起北洋派内部的分裂。畢竟黎元洪不僅僅是排在繼任者的第一位,他本身就是副總統,就任大總統合情合理。

1916年6月28日《時報》和李劍農的《戊戌以後三十年中國政治》記載:段祺瑞得知黎元洪不願意接任總統職務後,主動對黎元洪說“公為副總統,當然繼任”、“公出,北京秩序,祺瑞當一人負責”。

有實力的段祺瑞為什麼不繼任,反而在黎元洪不願意繼任的時候,勸說黎元洪繼任呢?

據說當時北洋的一批進階軍官,得知總統大位落入一個空架子的黎元洪手中之時,紛紛在總理辦公室(段祺瑞處)抗議,有的人提議段祺瑞,有的人提議徐世昌,還有提馮國璋的。

總之不管是誰繼任,絕不能讓總統大位落入北洋軍閥之外的人手中。于是段祺瑞對他們說:“這不過是權宜之計,大權仍在我們手裡。”經過再三解釋,才将這群人穩定下來。

那麼袁世凱的大兒子袁克定為什麼又被排除在外了呢?

在取出泥金紙的當天,袁克定也在場,據說他當時擦了幾次眼睛,最終隻能接受原本上面應該是“袁克定”三個字的紙上,卻出現了三個跟他毫不相幹的名字。

關于袁世凱改名字這件事,誰也說不出一個是以然來。或許是他知道自己死後,沒什麼人去輔佐一個能力欠缺的“皇太子”;或許是他在彌留之際想洗白一番,不想把“家天下”的把柄留給後人唾罵;也或許是他真的看清了是非,不願再讓後人繼續卷在這場鬥争中吧。

總之,以袁克定的能力,就算是勉強當上了大總統,也不過是又一個“秦二世”而已。而段祺瑞是想當大總統,不然也不會有後來的府院之争了,但他卻不能當,不然會引起軍閥鬥争。

是以不是袁世凱讓黎元洪當大總統,而是當時黎元洪不得不當大總統。更何況這個大總統又來得這麼名正言順呢!