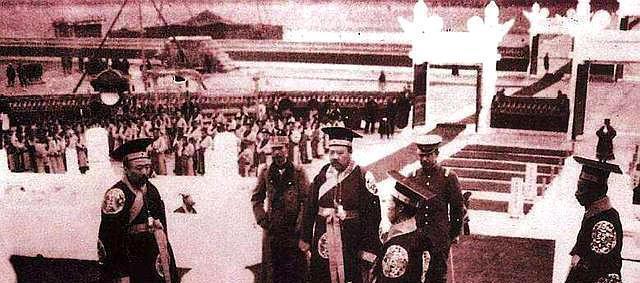

1916年6月6日上午,袁世凯召集徐世昌、段祺瑞、王士珍、张镇芳等人,在病榻前商议国事。不过与其说是商议国事,不如说是交代后事。

当时众人赶到后,袁世凯看了徐世昌一眼,有气无力地说道:“约法。”

等到徐世昌想要问清楚时,袁世凯就闭上了眼睛,从此这个叱咤风云的一代枭雄就这样撒手人寰,时间是6日上午10时40分,享年57岁。

袁世凯临死时所说的“约法”有两种:一种是孙中山制定的《临时约法》,称旧约法,它已经被袁世凯废除了;另一种是袁世凯制定的“新约法”,但也伴随着他废除帝制,约法的存在性也变得可有可无起来。

而两部约法对于总统的继承有些不同的规定,袁世凯到底指的是旧约法还是新约法,身旁的几人都不清楚。

如果按照新约法的规定,总统继承人由现任总统提名3人,写在“嘉禾金简”上,藏在“金匮石室”中。

其实这个选继承人的方法,还是效仿雍正皇帝的,清朝建立以来,在皇位传承上不断探索,前朝经验固然可鉴,但弊端也是显而易见:嫡长制可避兄弟之争,但不能保证选优;太子制容易引起皇室内部倾轧,骨肉相残。因此,怎样立储、怎样传位,颇费脑筋。即使像康熙这样英明的皇帝,也被“九子夺嫡”弄得心力交瘁。

雍正皇帝为了避免再次出现“九子夺嫡”的现象,创建了秘密立储制度,具体方法是:由皇帝亲书立储谕旨一式两份,密封收藏于特制的鐍匣内,一份安放于乾清宫“正大光明”匾后,另一份皇帝自己保存。待皇帝驾崩后,由御前大臣将两份遗旨取出,共同拆封,对证无误后当众宣布由谁继位。

“金匮石室”在中南海万字廊内,里面藏有一个黄布包裹,内包一张一尺多长的泥金纸,上面写着“兆民拖命”四个大字,下面写着“民国万年”四字,中间则写着“继承总统”的人员,上面三个名字赫然在列,分别是:黎元洪、徐世昌、段祺瑞。

据说这张名单是袁世凯取消帝制之后换掉的,本来上面只有袁世凯的大儿子袁克定一个名字,后来改为了黎元洪、徐世昌、袁克定。在袁世凯病重之际,又将袁克定改为段祺瑞。而这几番改名,袁克定都被蒙在鼓里。

其实不管是新约法还是旧约法,黎元洪都算是首选的接班人(黎元洪时任民国副总统)。所以不管是徐世昌还是段祺瑞,都认为这总统还是黎元洪就任比较好。

如果推徐世昌、段祺瑞,甚至冯国璋为总统,一来违背了袁世凯的意愿,二来南方的护国军政府不会答应,三来会引起北洋派内部的分裂。毕竟黎元洪不仅仅是排在继任者的第一位,他本身就是副总统,就任大总统合情合理。

1916年6月28日《时报》和李剑农的《戊戌以后三十年中国政治》记载:段祺瑞得知黎元洪不愿意接任总统职务后,主动对黎元洪说“公为副总统,当然继任”、“公出,北京秩序,祺瑞当一人负责”。

有实力的段祺瑞为什么不继任,反而在黎元洪不愿意继任的时候,劝说黎元洪继任呢?

据说当时北洋的一批高级军官,得知总统大位落入一个空架子的黎元洪手中之时,纷纷在总理办公室(段祺瑞处)抗议,有的人提议段祺瑞,有的人提议徐世昌,还有提冯国璋的。

总之不管是谁继任,绝不能让总统大位落入北洋军阀之外的人手中。于是段祺瑞对他们说:“这不过是权宜之计,大权仍在我们手里。”经过再三解释,才将这群人稳定下来。

那么袁世凯的大儿子袁克定为什么又被排除在外了呢?

在取出泥金纸的当天,袁克定也在场,据说他当时擦了几次眼睛,最终只能接受原本上面应该是“袁克定”三个字的纸上,却出现了三个跟他毫不相干的名字。

关于袁世凯改名字这件事,谁也说不出一个所以然来。或许是他知道自己死后,没什么人去辅佐一个能力欠缺的“皇太子”;或许是他在弥留之际想洗白一番,不想把“家天下”的把柄留给后人唾骂;也或许是他真的看清了是非,不愿再让后人继续卷在这场斗争中吧。

总之,以袁克定的能力,就算是勉强当上了大总统,也不过是又一个“秦二世”而已。而段祺瑞是想当大总统,不然也不会有后来的府院之争了,但他却不能当,不然会引起军阀斗争。

所以不是袁世凯让黎元洪当大总统,而是当时黎元洪不得不当大总统。更何况这个大总统又来得这么名正言顺呢!