魯共公擇言

杜康夢見一個白胡子老頭,告訴他糧食發酵七七四十九天,在酉時之前碰見的前三個人,一人取一滴血滴進去,就會得到一種神水兒,喝了會飄飄欲仙。

四十九天後,杜康第一個碰見了文人,第二個是将軍,第三個左等右等也不來,眼看酉時已到,擡眼瞥見牆角有一個乞丐,沒辦法,取了乞丐一滴血。

大功告成,一喝,發現這玩意兒開始喝的時候像文人一樣彬彬有禮,然後像将軍一樣舞舞喧喧,吆五喝六,再喝一會兒,就像乞丐一樣爛成一攤泥了。

蓋因那三滴血的基因勾兌在煥發本性。看來今天勾兌酒的猖獗,實在是源遠流長,古已有之。

取個名字吧,因為是酉時做成,又取了人三滴血,幹脆就叫“酒”。

以上為“酒引子”,全因梁惠王這次“逢澤會盟”屬實喝了不少!

金庸先生《神雕俠侶》第四十回《華山之巅》寫道:十幾個欺世盜名的江湖混混來到華山,鬧鬧哄哄要争天下第一。楊過一聲長笑,就全都面無人色,兵刃掉了一地,做鳥獸散。

三家分晉後,魏文侯時代班底雄厚,有李悝、吳起、樂羊、西門豹、子夏、翟璜、魏成等,當時“李悝變法”,天下大治。魏武侯南征北戰,國家達到巅峰,到第三代是魏惠王魏䓨,國家實力略有退後,但總體來說還過得去。

魏惠王開鴻溝,築長城,沒輕折騰,基本算是一個有作為有抱負的君王,這時候秦孝公剛用商鞅變法,羽翼未豐,其他大國都在勵精圖治,憋着能有點兒大出息。魏國“擁土千裡,帶甲三十六萬”,不能說天下第一,在周邊小國裡也足夠鶴立雞群,顧盼自矜了。

“桂陵之戰”,“圍魏救趙”,齊國勝。但魏國未傷筋動骨,依然攻克邯鄲,并于次年在襄陵聯韓敗齊、宋、衛國聯軍。

這段時間,魏國有龐涓,齊國有孫膑,正是家喻戶曉的“孫龐鬥智”時代。

公元前344年魏惠王想開個會,“以十二諸侯,朝天子以西謀秦”。秦孝公有些擔心,遣商鞅入魏,連捧帶忽悠,建議魏䓨稱王,說你現在身份已經不和一般的君王一樣了,地位身份和規制要比對,應該立刻稱王,天下已祈盼良久了,首先視覺識别系統就應建立,“身廣公宮,制丹衣柱,建九斿,從七星之旟”,然後領袖諸國朝拜周天子,“先行王服,然後圖齊楚”,畢竟“桂陵之戰”将士們屍骨未寒。

魏惠王聽的通體舒泰,采納了商鞅的意見。

“逢澤之會”,來的是魯、衛、曹、宋、鄭、陳、鄒、許等十二國,基本都是周邊小國。秦國也派公子少官參加捧場,魏惠王于此會在楚國之後率先稱王,拜見周天子,此舉引起其他大佬的不滿,魏䓨成為各個大國的衆矢之的。

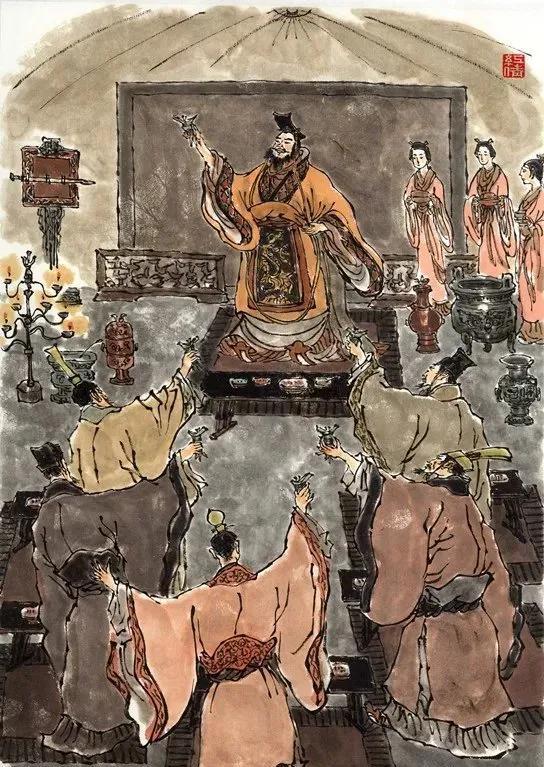

與會期間,十二個小國齊聚範台,依次敬酒說好話,魏䓨得意非常,覺得自己已經是衆望所歸,志得意滿了。一擡眼看到魯共公,說你也說兩句!

魯共公看他喝的有點高,牛逼閃閃放光芒,就沒按照其他人那樣順情說好話,從大禹疏儀狄而戒酒,齊桓公食美味而不醒,說到晉文公遠南威而拒色,楚莊王不登強台而排樂,說這些讓人沉迷的東西有一樣就能亡國,現在大哥你五毒俱全,可得小心點兒!

魯共公說的是冠冕堂皇的好話,魏惠王不高興也說不出什麼,隻好點頭稱善。

但是稱王也稱了,朝拜天子也拜了, 牛逼也吹了,魏惠王一下子把自己推向風口浪尖。

三年後“馬陵之戰”,孫膑減竈增兵,龐涓陣亡,魏國國勢自此而衰。

魏惠王好大喜功、急功近利、務虛圖名的毛病仍然不改,後元元年,和齊威王在徐州互尊為王(“徐州相王”),後元十二年,和韓、燕、趙、中山“五國相王”,而事實是,聯合抗秦屢戰屢敗,不得不厚币高官從“稷下學宮”招聘來鄒衍、淳于髡、孟轲到大梁。

在秦國左一刀右一刀的攻勢下,魏惠王晚年,丢失了河西、上郡。

死後,兒子魏嗣即位,即魏襄王。

就算是當上企業家聯合會會長,回到公司也要慘淡經營,按時發工資。

胸前的大紅花也遮擋不住後院的财政赤字。