明代書法巨擘,神筆王铎,自定日課,一日臨帖,一日應請索,以此相間,終身不易。

王铎《草書臨閣帖卷》附釋文

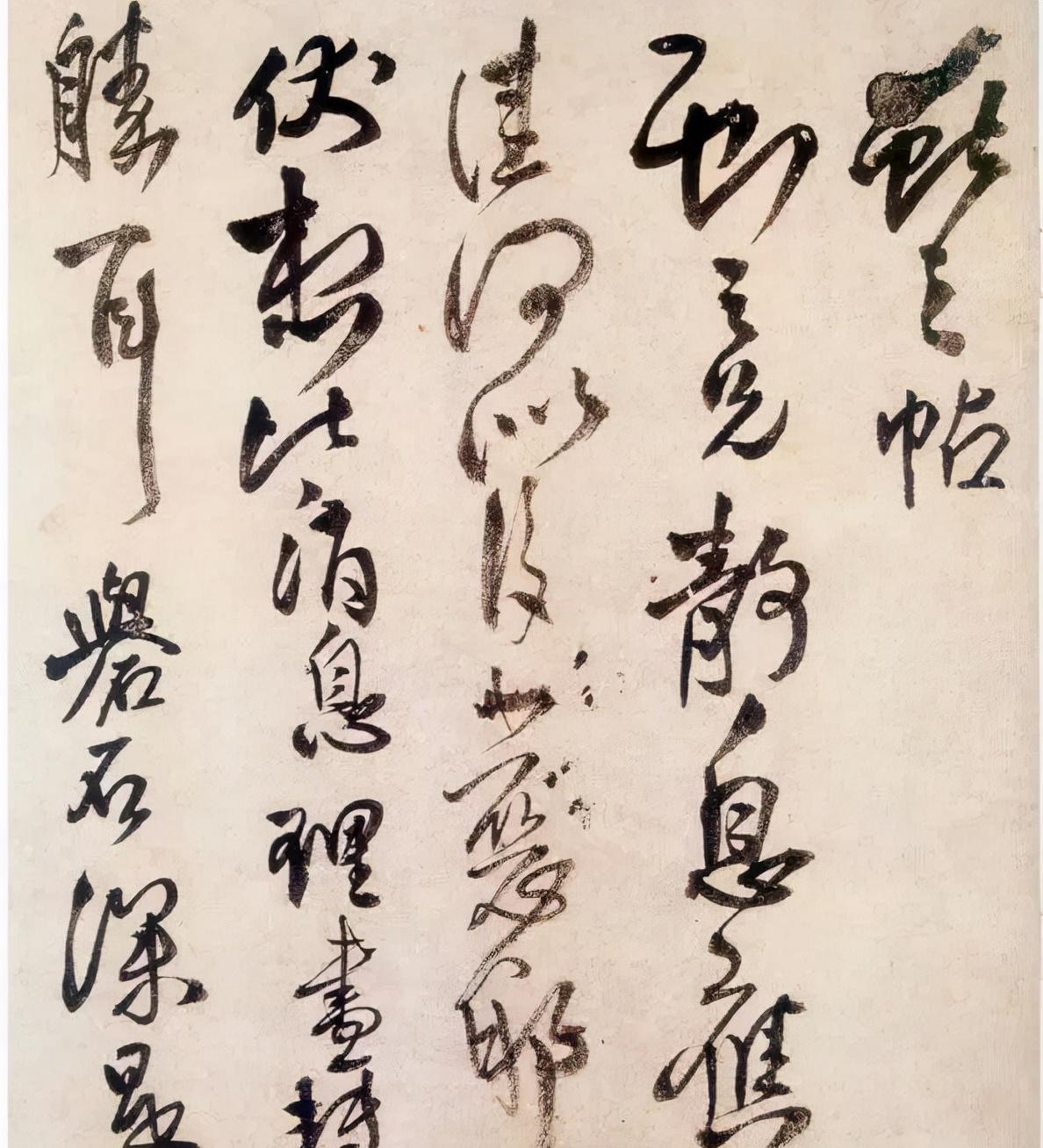

釋文:獻之帖

獻之兄靜息應

佳何似複小惡耶

伏想比消息理盡轉

勝耳礜石深是

釋文:勝耳礜石深是

可疑事兄喜患

散辄發勢為積

乃不易願複更思

釋文:獻之唯賴消息内

外極生冷而心腹中

恒無他此一事是差

但疾源不除自不得

釋文:佳論事當随宜

思之也獻之姊性觸

事殊嘗不可獻

之當長愁耳

釋文:阮新婦勉身得雄

甚善散騎殊嘗

憙也

雖奉對積年可

釋文:以為盡日之歡常苦

不盡觸類之暢方欲

與姊極嘗年以之

偕老當謂乖反

釋文:至此諸懷怅塞實

深當複何由日又見

姊耶唯嘗絕之

耳

釋文:夏日感思悼切

得道書慰意薄

熱汝比各可不吾

并故諸惡勞益勿

釋文:勿獻之白疏獻之

白思戀不可言瞻近

未得奉見但有歎

塞遲諸信還具

釋文:動靜獻之

白柬告具天寶疾患

問何其倉卒今子孫

常欣倫早成家

以此娛上下豈謂奄

釋文:此深至恻切心懷哀

念當可為心情願*(女更)

可保憂馳眠食

多少

王铎年五十一書

王铎《草書臨閣帖卷》,書于明崇祯十六年癸未(1643),時五十一歲,值明亡前一年,屬較晚時期作品,個人風格基本形成,正處在人生遭際突變、心态大亂的前夕。王铎在書寫此帖時,似并未十分顧及原帖的字形,也不在意文章句讀,隻是不停地憑感覺一任筆墨馳騁地書寫下去,用自己的筆法改變二王的筆勢,将其本不連接配接的草書結體纏繞相續,形成一組一組的疏密空間,并以具有屈鐵般剛健之氣的線條取代圓轉揮運連綿不斷的筆勢,演繹翻騰跳躍的勢态,随機應變,神出鬼沒,構成其人獨特的藝術境地,與原帖異其情趣。通卷書法點畫雄實,大小不一,字距參差,古樸勁美。飛騰跳擲,縱橫捭阖,大氣磅礴,功夫淳深。其以雄強霸悍的筆力、奇詭怪偉的體勢、酣暢淋漓的墨彩,表達了大起大落、洶湧激蕩的情緒和心境。

王铎

王铎入清以後,并不像錢謙益仍有反清的欲望與行動,盡管有着“命在複何語”的羞恥感,但他告誡自己的家人和朋友,努力為新朝服務。對于前朝,他也常常有強烈的批評,對于崇祯帝的用人政策、軍饷的吝啬,對于弘光帝在他和首輔馬士英的沖突中,始終沒有站到他那邊,都感到非常憤恨。

一方面,這一時期的王铎對于政治生活已經非常冷淡,另一方面,在文化領域建立起個人權威的欲望卻愈加強烈。在文學上,他以锺惺、譚元春的竟陵派為超越的對象,在書畫領域,他則選中了董其昌。

王铎和董其昌的年齡差了接近40歲,在1620到30年代,他們曾經是同僚,王铎對董其昌也表現的非常謙恭。可是在1636年董其昌去世以後,王铎不斷表現出挑戰董其昌的沖動。在楷書《王維詩卷》的跋文中,他特别寫道:“書绫卷者鮮書楷法者,即華亭玄宰亦未之觏也。”如果你有比較好的語感,你大緻可以體會到,在绫卷上書寫楷書比紙本有更大的難度。事實上,王铎一生都在強調藝術創作當中的難度。

書绫卷者鮮書楷法者,即華亭玄宰亦未之觏也。

這種對董其昌的挑戰到王铎的晚年變得越來越直白,去年富春美術館辦的展覽中,有一件北京故宮藏趙左《富春大嶺圖》,王铎在題跋中說,董其昌的畫不如趙左,雖然他也知道趙左是董其昌的代筆人之一。經過比較,他認為趙比董厚,整體格局也比董宏大。至于書法,隻有小楷還能看,“草行大書,予不敢議。”其實就是不值一提、沒法評價的意思。除了對董其昌本人的批評之外,對于以董其昌為核心的松江派,王铎的批判也不遺餘力。

《富春大嶺圖》

同樣在書法中,他也覺得不能以董其昌為模範。在大量的題跋中,王铎都會提到“近派”或是“時流”,所指正是董其昌的流派,這個時候董其昌門生遍天下,王铎朋友圈中,起碼有20位以上是學董字的。是以王铎提出,我們要向一個更遠古的傳統學習,所謂“古難今易,古深奧奇變,今嫩弱俗雅,易學故也”。王铎對于有難度的東西,一直很強調。

王铎跋臨帖冊

在王铎以前,我們知道的取法範圍比較大的是明中葉的祝允明,張鳳翼說他“弄一車兵器”,也是就十八般武藝樣樣精通,但王世貞總結的也就是晉唐宋元的一流名家。相比之下,王铎留下了近300件臨作,統計和排比這些作品,我們發現他的取法範圍包含了接近100位書法家(包括無名氏)的300件作品,這在王铎以前是難以想象的,從某種程度來說,他的臨摹帶有一種炫耀性。我們今天所知的宋代以至明末清初的刻帖,王铎都曾學習過,此外還有大量的單刻帖。

1624年與1651年臨摹

王铎的臨帖活動從未停止過,今天所知最早一件,是1624年他剛剛庶吉士散館任翰林院檢讨時期,最晚一件則是他去世前一年,也就是1651年9月。可見他一直保持着臨帖的習慣,無論在官署、家中,還是旅途。

再看他每天書寫的量,我所知道寫的最多的一天,是1649年2月17日,他正在會試考場,這一天稍有閑暇,但不斷有人拿扇子來,拿绫卷來,多如牛毛,這一天他一共寫了四五十件。

1646年八月初二日,十五幀

臨《汝帖軸》的題跋中,1646年8月2日,他臨帖15件。他真不是吹牛的,除了我們展覽中的這件作品,朵雲軒所藏《臨柳公權》也是寫于這一天。

但是王铎有所為,有所不為。他不學懷素,懷素是一個重要的草書家,王铎自己也擅長草書,可是他認為懷素壞了規矩,故不加臨學。他多次聲稱所學的是張芝、王獻之、柳公權,在上海博物館一件作品的題跋中,他說有人認為他學了懷素,于是連續寫下了三個“不服”。王铎不學懷素也許是大家熟知的,但有兩位是大家想不到的:宋代的蘇轼和黃庭堅在明代非常受追捧,但王铎的臨摹作品中,我們真的一件臨摹蘇黃的都找不到。這或許與王铎對蘇黃的詩文不屑一顧有關。他認為宋元弱嫩,不敢宗法。又說“詩文不願觀蘇轼”,“學詩誓不傍蘇、黃”。

但奇怪的是,王铎學很多名氣一般的書家的字,像南朝梁的王筠,王铎這一生曾多次臨摹他的作品,在王铎之前,似乎從未有人注意過他。

宋懷則集王書《攝山栖霞寺碑》(1637)

又如《攝山栖霞寺碑》,是集王字碑,但名氣比《聖教序》、《興福寺碑》小的多,而且是宋代翻刻的。但王铎有臨摹的作品。

臨摹張芝《冠軍帖》

再比如張芝,他的《冠軍帖》宋代以來一直被認為是僞作,但王铎一而再再而三地臨摹,且多次為這件作品辯護,如說“如二王法芝,或謂為赝,強作解事,可哂。”王铎其實不在乎這個東西真的是假的,他隻是關心這其中有沒有他可以汲取的東西,所謂道在瓦甓。雖然王铎始終将晉代名家視為書法的源頭,但1643年以後,他也開始大量收藏、學習漢代隸書碑刻,那些都是非名家的作品。在這個意義上,王铎的取法觀念與清代碑學有邏輯上的前後關系。

2

改變字樣

第二個想讨論的,是王铎在臨摹時常常改變範本的字樣。在我們的觀念中,我盡管臨的不完全像,但應當盡量像。可是王铎臨摹的時候,往往連範本的字樣都被改動了。字樣就是一個字的基本結構,它的部首和搭配方式。以臨摹《蘭亭序》為例,在1620至30年代,王铎留下了四件臨作,分别收藏與吉林、紹興、東京與美國。

王铎《蘭亭序》臨本

如果你隻是這麼大概看過去,不會有什麼發現,隻是覺得臨摹的很精美而已,可是若将所有的字樣和《蘭亭序》作一比較的話,問題就來了。

字樣比較

圖示上面三排取自于剛才看到的臨本,和最下面一排的完全不一樣。王铎為什麼要改呢?是因為他認為王羲之許多字都寫錯了。在為篆刻家司馬巍寫的《釋漢篆字畫文》中,王铎講道:“羲、獻不過姿之秀婉耳,畫不知古也,未之學也。”在一段臨摹郗愔書法的題跋中,王铎也說:“書未宗晉,終入野道。必又參之篆籀隸書之法,正其訛畫。”

《釋漢篆字畫文》

王羲之确實是俗書的推行者,在南齊庾元威《論書》裡面說:“不依羲、獻妙迹,不逐陶、葛名方。”同樣,顔之推也說過:“大同之末,訛替滋生。蕭子雲改易字型,邵陵王頗行僞字。”在這個意義上,韓愈講“羲之俗書趁姿媚”說的也是俗字,而不是庸俗,我們對一個語詞的了解,要放到一個具體的環境中去。

從1643年開始,王铎開始接觸漢碑,在《乙瑛碑》的題跋中,強調“隸法本篆,根矩宣王《石鼓》”。1644年避難的途中,他題《尹宙碑》“淳樸遒逸,篆法黎然”。都是針對隸書中的篆書字形而言。事實上,隸書從篆書出,它的結構确實有一套嚴格的文字學上的規矩,今天人随意變形,是很荒唐的。

題《乙瑛碑》:隸法本篆,根矩宣王《石鼓》。

王铎竟然還有一本文字學著作,叫做《字牖》。他講述編纂的目的在于,今天研究字學的人少了,是以毫厘之差就産生很多錯誤,“蓋俗字、野字、吏書、商賈字、及演義傳奇一種邪書,浸淫以奪正體。”在1646年《緻戴明說》中,王铎再次寫道:“《六書故》說文字皆有稽,所謂野字、吏書、市巷方言、稗官小說、僧道,稽諸經史,腓痹之疣耳。”王铎的出發點,是希望文字能夠回到一個純正的軌道上來。而具體的方法,則是以楷書或隸書的用筆,寫篆字的結構,當時人稱王铎寫的是“奇字”。

“奇字”

正因為如此,在臨摹時,他不惜将古人法帖的字樣進行修改。這是《拟山園帖》裡收錄的臨衛夫人等人的小楷,在這個表中,我們發現臨本與範本有很多字的寫法不一樣。比如“皇”從自不從白,“孔”則是子加人,“恒”字本是宋人避真宗諱,最後一橫缺筆,但這些都為王铎所遵照。由于王铎的時代文字學研究的水準不高,是以許多他寫的古字——如“素”其實是個錯字。他拼命想維護正體,可最終不免也有錯誤,在乾嘉以前,整個文字學的研究成果不足以支撐王铎的願望。故清初學者如馮班等人就說,我們寫字要避免俗字,更要避免古字,并直言這句話就是為王铎開的藥方。

王铎臨摹衛夫人等人的小楷

王铎對古字的興趣,在當時文人的筆記當中多有記載。談遷就說他喜歡作詩文,裡面有很多奇字,一有人來了就拿出來讀,為人說詩、解字。梁清标的哥哥梁清遠的一個記載非常有意思,他們弟兄倆和王铎聊天,講了半天這兩個人有急事要走,已經上了馬了,王铎還要拉着繼續講。是以到他家來聊天的客人,有一半都是趁他不注意偷偷溜走的。王铎的迂闊可見一斑。

帖中可見多個“古”字

其實這也是王铎一種區隔于他人的政策,我的詩,你得拿着經史諸書才能夠懂,他曾說,《十三經》若沒有注疏你能看得懂嗎?王铎的詩文将來也要有注釋,這樣才進階。同樣,你要看懂我寫的字,也得捧着一本字典來看。要想成為詩文書法的内行,對不起,請你先懂我的學問。不管王铎怎麼說,他的臨作确實因為将字樣改為古體,而增加了陌生感,也多了趣味性。

3

割裂與雜糅

第三點是王铎臨帖,多有割裂原帖的上下文,将諸帖雜糅的情況。這兩天我看到展覽新聞裡說杭州辦王铎大展,特地舉了王铎以“到杭州”開頭的一件作品,落款是1645年閏六月。王铎來過杭州,1627年他到福建任鄉試主考官時就曾經過杭州,1644年躲避北方李自成動亂,也曾寓居杭州、紹興,甚至還到過甯波。但1645年的閏6月他真的沒有來過,投降以後,他基本被看管的狀态,順治帝欽點的需要帶到北京的降臣名單裡,就有王铎。為什麼我說的這麼肯定呢?因為這件作品實實在在是一件臨摹作品。

"一筆書"

這件作品臨摹的是白居易的字,收錄在名為《顔柳白米》的宋代刻帖中,國家博物館藏有拓本。是以如果沒有做仔細的文字整理,你沒有辦法發現,一般人看到真以為他到杭州來,因為那個時間段看起來也差不多。這件作品和原帖比較,你會發現少了很多字,“……到杭州已逾(歲)時,(公私)稍暇,守愚養拙,聊以遣,(恃在掖垣時),每承歡眷,拜谒(未期)……”王铎臨帖漏字是常有的事情,但主要發生在立軸,手卷和冊頁很少見。這是因為冊頁也好、手卷也好,長度是可以無限拉長的。立軸則不同,三行大概也就三四十字,多餘了就必須有所删減。

王铎割裂了部分原文

再看這一件,原帖第一句話是“獻之死罪”,寫信時的套語,接下來是悲、哀、恸、痛、毒等字,都是讓人看了很難受的。因為這是一個立軸,立軸是要懸挂的,王羲之寫的“墳墓”即使再好,我想也不會有人挂到家裡,這是一般人的忌諱。當王铎發現帖中有這些字的時候,他一定把這些句子全部删掉。你看,王铎下面又遇到了“兇問”,這兩個字也不要了。

我曾對近300件王铎臨作做過統計,發現凡是有這一類型的字,他的立軸臨摹作品,就會将這個段落删除,這造成了文句的完全割裂,觀衆不曉得這個文本在說什麼。但這是有原因的,王铎不是玩文字遊戲。前面我們說,王铎一生臨摹了那麼多法帖,但王羲之《奄至帖》、《嫂棄背再周帖》、《兄靈柩帖》、謝安《每念帖》等忌諱字極多的法帖,在王铎的傳世臨摹作品中也從未出現過。

我們的民族心理中,一直是心存忌諱的。雖然明代未見到直接的文獻,但這裡有一封翁心存的信,向對方索要條屏,他說,你寫什麼樣的内容都可以,隻要字句吉利,無觸摸晦氣字樣,萬一碰到了這樣的字,請你用其他的字替換掉。是以這種禁忌,我們今天的書法家不太注意,像“月黑風高夜,殺人放火天”這樣的句子,竟然有人敢寫,還有人津津樂道。中國古人對文字是有神聖感的,不能這樣放肆,就像不能将字随便變形一樣。

王羲之《小園子帖》、王獻之《阮新婦帖》

臨作中諸帖雜糅還有一個原因,與王铎背臨有關。在背臨時我們時常發生串記。比如他臨摹褚遂良的帖,在“即日遂良”這個地方,突然串到下文的“即日蒙恩”。另一件臨作則因為都有“散騎”二字,便直接從王羲之《小園子帖》調到了王獻之《阮新婦帖》。

“雜糅”的書法

這件臨作先後涉及王羲之《小園子帖》、《适太常司州帖》、《此諸賢帖》、王獻之《阮新婦帖》,分别見《淳化閣帖》卷7、6 、6 、9,各帖不相連屬,所臨分别為18字、5字、3字與9字。這種情況必然在臨時寫字應酬,背臨自己熟悉的法帖片段時才會發生。

雖然前面我們有各種合理的推測,但王铎還是将我們觀看書作的習慣給調整了。通常我們看一件作品,下意識都會讀一讀。對不起,我這個作品你不要讀,你讀不懂,我也不需要你讀,你就看好了。但這些脫離上下文的文本編織在一起的時候,書寫全脫離了文學的意義,而成為純粹的視覺性的東西。文學上的無意義,恰恰是王铎帶來的新的意義。

這件作品我多講一句,大家有沒有注意到第一行和第二行之間間距比較大?為什麼會出現這樣的情況?這是因為王铎書寫绫軸,通常有兩人幫他拉着,下面沒有案子,他懸空寫,不是站在左邊,就是站在右邊。這件作品的第一行,王铎是在右邊寫的,後面兩行則是在左邊寫的,如果你嘗試過這種方法,你會體會到,行距不太可能控制到寬窄一緻。今天的展廳裡,隻要看到類似這種布局的東西,你就可以判斷王铎采用了這樣的書寫方式。這不是王铎在章法上有什麼創新,是環境的結果。這有點像《書譜》裡面出現了節筆,很多美院的學生去刻意臨摹,覺得是了不起的技法,就是這個紙張折了一下,有了折痕,你拿毛筆劃一下,出現的狀況,跟《書譜》中的節筆一模一樣。是以我們永遠不要離開了一件作品産生的環境來侈談創作。

4

展大與改變範本字型

第四個方面,我要談王铎将範本展大臨摹成立軸時,經常改變原作的字型。明代中後期,由于版畫特别是畫譜興起,編輯者或是畫家需要想辦法将宋元大軸轉換成書籍大小,以适合印刷闆式。王蒙的《花溪漁隐》跟原作比較,會發現作了結構性的簡省,隻取原畫的一個局部,而不是按一比一比例縮摹的。文人繪畫也有這樣的趨向,董其昌臨的《青卞隐居圖》,中景部分消失了。也就是說,當一幅大作變成書籍大小的時候,需要在技法上做各種各樣的改變。

王蒙 《花溪漁隐》與原作相比

當時的書法恰恰是一個相反方向的變動,大家拼命想把法帖上的字全部變成巨大的立軸。王铎臨摹的卷冊,因為字形大小接近,常常比較準确,但也到不了如燈取影的地步,事實上如燈取影絕對是謊言,沒有可能的事情,為了形似犧牲掉速度和節奏是不可取的。可是王铎将範本放大到三四米的立軸的時候,改變就發生了。因為書寫不可能像投影一樣完整的投射,書寫材料、工具、手法全部發生了變化,法帖中起筆、收筆所有點畫的形象,在立軸當中不再有清晰的表現,恰恰是因為這種含混,才有了體量與氣勢。是以,王铎這件臨作,範本包括行書與草書,但他的立軸是清一色草書,原來的字型也被改變了。

立軸的觀看方式和卷冊不太一樣,手卷在今天的展覽中,全部展開放在一個櫃子裡,我們一眼就可以看到。可是古人看手卷,打開的程度不會超過肩膀的寬度,最多是眼睛餘光可及的程度,看完一部分,卷起來,再打開下面的,也就是我們永遠看到的是一個局部。但立軸不一樣,立軸挂在那裡,離它幾十米遠已經看到它的全部了。是以立軸要求整體感,最關鍵的就是氣勢。

王铎臨摹古帖,盡管古帖并不是每筆都相連的,可他常常把它搞成一筆書。像他臨摹的陳伯智這兩個帖,好象是一筆而成,可是果真如此嗎?如果我們放大一點看,會發現中間有兩個地方換了一次,隻是換墨後起筆的地方他故意從上一筆結束的地方開始,這就給我們造成了一種錯覺,他是一筆寫就整篇的。王铎把一些範本中的行書部分全部轉成了草書,目的就是為了使得篇章更具整體感和連綿色彩。

當然這些我們都可以了解,比較難以了解的是下面看到的幾件作品。

這件是臨摹衛夫人的《稽首和南帖》,原帖是小楷,王铎寫的是米芾的行書,然後他說他在臨衛夫人。

臨摹衛夫人的《稽首和南帖》

又如,他臨摹《汝帖》中所刻石趙時期的隸書,也全部臨成了米芾。有時候他反其道而行之,把一堆草書體全部臨摹成行書。他似乎是和觀衆做一個遊戲,我不斷變換原帖的字型,你如果看不懂,你就是一個外行。

是以他雖然聲稱自己在臨摹,但是我們在形迹上,甚至精神上看不出有什麼關系。但我們不要小看了範本的作品,沒有這個範本他還真寫不出這樣的作品,像畢加索的立體派的肖像畫,雖然畫出來跟模特一點關系都沒有,但恰恰是那些模特,讓他産生了這樣的傑作。

王铎的這種變化方式,将臨摹從一個從屬性的地位擺脫出來。範本于王铎而言,隻是供驅使的材料,我不是法帖的奴隸,不會受你束縛。在一則題跋中,他清楚地寫道:“書太拟議,便少蘭亭羽化登仙之意趣,不模拟又易離畔準繩。若棋子,操之縱之,不即不離,若有意又若無意,鶴之在空虛,魚之在水中,一也。”王铎的這些見解,無疑受到董其昌的影響。雖然他在藝術道路上和董其昌越走越遠,他對董其昌的反動越來越強烈,可是在臨摹的理念上他卻接受了董其昌的影響。董其昌曾經說:臨摹的目的不是寫的跟前人一樣,跟前人一樣,從來沒有能傳世的,無論是書法還是繪畫。董其昌認為臨帖如莊子所言——目擊而道存,你要很快找到你要的東西,你不能什麼都要。董其昌的臨摹觀念,打破了“拟之者貴似”的書學傳統,因而具有颠覆性,台灣朱惠良女士專門有一篇論文,談董其昌的臨摹何以成為一個分水嶺。王铎更加強化了這種分裂性,進而具有了現代性的某些特征。

鄱陽、豹奴、江州

5

《閣帖》版式與雜書卷冊

最後,我講王铎通過他臨摹活動,創造了一種新的視覺模式。前面講的很多都是立軸,這裡來談手卷。

文彭《詩冊》

王铎的手卷并不像文徵明他們那樣,寫行書就是行書寫到底,寫楷書就是楷書寫到底,打開一個局部,觀者就能想象全篇。王铎一會兒是小楷,一會兒又變成了大草,一會兒又是行書,在他的書寫過程中,書體、大小、輕重一直都有各種各樣的變化。

在明代早期,尤其是明中葉的吳門,這種“雜書卷冊”就出現了,祝允明與文彭都有類似的作品。現在這裡看到的是文彭的4開冊頁,分别以黃庭堅、蘇轼、米芾與歐陽詢的筆意寫成。這種字當中幾乎看不到文彭的本色。

文彭《蘭亭詩冊》

文彭的這個冊頁,寫的是《蘭亭詩》,有黃庭堅、有米芾、有蘇轼、有孫過庭、有懷素,還有晉人楷書,隸書等,更奇特的是,有一處還寫成上下兩行,很像我們過去的題跋,文彭的雜書冊有題跋的效果。

白謙慎先生在研究傅山的時候,曾經談到過雜書卷冊,他認為這種形式很可能與晚明出版中的圖書版式有關,排版的方式也是當時的視覺資源之一。我想這可能是傅山時代的新特點。如我前面所說,在明代尤其是明代中葉就有了這樣的形式,這跟書家職業化有很大關聯。

但在董其昌、王铎的時代,臨摹法帖尤其是《淳化閣帖》很可能是更為直接的因素。董其昌臨摹宋四家,這件作就是四種風格的雜卷,因為蘇黃米蔡的風格不一樣。隻是董其昌在處理的時候反差不大,我講的反差是指書體、字的大小和落筆輕重反差不大,你不一定會有特别的刺激感。

董其昌《古詩十九首》

這是董其昌寫的《古詩十九首》,用了十多種前人的筆法寫這十九首詩,可是同樣反差不大。可是這種通過臨摹來展現不同範本的趣味,将不同形式與視覺感的書寫連綿成了一個篇章。

王铎有一件手卷是順序臨摹《淳化閣帖》,不同段落漸次展開,就像很多人的肖像連續在我們眼中出現,而每個人肖像都是不一樣的。在這個過程中,出現了各種不同書體、大小、輕重的段落,反差巨大,進而形成了一種新鮮的趣味。我們現在看這張圖版,可能不一定有很強的刺激,因為我們一眼就看到了全部,可是當它是需要不斷打開的手卷時,你的閱讀期待就會被勾引起來,因為你不知道下面還會出現什麼。

臨《汝帖》卷,1647

像這件臨摹《汝帖》,有點段落字很大,也有的很小,有行書,也有草書、楷書,反差與層次感都加強了。

當王铎将經典範本并置在一起的時候,不同的書家、不同的字型,帶給我們不一樣的觀感,視覺性得到大大的加強。這也是晚明觀看方式的一種展現,在晚明的時候書法越來越變成一種被觀看的東西,而繪畫越來越變成閱讀的對象。晚明人常常講讀畫,周亮工寫了一本《讀畫錄》,可是書法卻不讓你讀,而是讓你看,是對視覺的撩撥。這是王铎時代一個重要的特點。

詩卷,1637

最終這種臨摹方式進入了他的創作。這個手卷由草書變成大行書,再變為小草,一行七個字突然變成四五個字,因為這樣強烈的變化,王铎将雜書卷冊的觀賞性推到最頂點。

正因為對視覺性的強調,當80年代以來大陸的書法展越來越多,王铎的名氣也越來越大,示範性也越來越強,就是因為他符合了今天人的觀看方式和需要。

小結

現在為今天講的内容做一個簡短的小結。今天我談了五個方面,以此來觀察王铎在臨帖活動中所表現出的創造性。王铎的創造性在很大程度上指向難度。王铎告誡人們,不要去學那些很容易的東西,你不要一開始就想嘗甜頭,“勿驟學其易,恐草率爛熟也。勿驟冀其甘,恐涉薄套襲也。”從某種程度上,王铎的作品所展現出來難度,與含蓄有關。雖然我們說他的作品以氣勢取勝,但他的深厚與克制都給了我們觀賞回味的樂趣,這是藝術中最難的。就像一個男生去追求一個女生,你隻會說我愛你,你隻會送九百九十九朵玫瑰,這很淺薄。我有一個朋友追他太太的時候,他太太姓牛,他的情書就是寫了一篇《牛姓考》,一篇考證文章,他就追到手了。這種難度和含蓄,才是耐人尋味的,才是值得尊重的。。

作為文化場域最有價值的資源,藝術觀念與風格的差異被視作争奪知識界承認的政策。知覺與欣賞的類型,如隐晦/簡明或容易、深奧/輕松、原創/陳腐等,是建立在精英/大衆,精英的産品/批量化産品的社會對立之上的。王铎臨帖的方式以及由此所産生的風格,既是作為行為者的王铎的主動選擇,但在功能上卻強化了類似的社會區分。

這種社會區分,我個人認為在王铎個案中,不完全是精英和大衆之間的對立,而是精英内部更細的分層。

王铎作品欣賞

杜甫詩《空囊》 227cm×53.4cm 1650年 故宮博物院藏

仿董源山水 186.8cm×51.2cm 1651年 故宮博物院藏

自作詩《吾洛與津為寇破》 224cm×50cm 1643年 廣東省博物館藏

臨張芝《冠軍帖》 223cm×52cm 1650年 廣東省博物館藏

山水 189cm×53cm 1651年 故宮博物院藏

自作詩《送友》 180cm×58cm 1636年 故宮博物院藏

自作詩《問點平彭子作》 236.5cm×53cm 1651年 西泠印社藏

臨褚遂良書杜甫《曲江對雨》詩 17.5cm×52.5cm 1634年 天一閣博物館藏

END