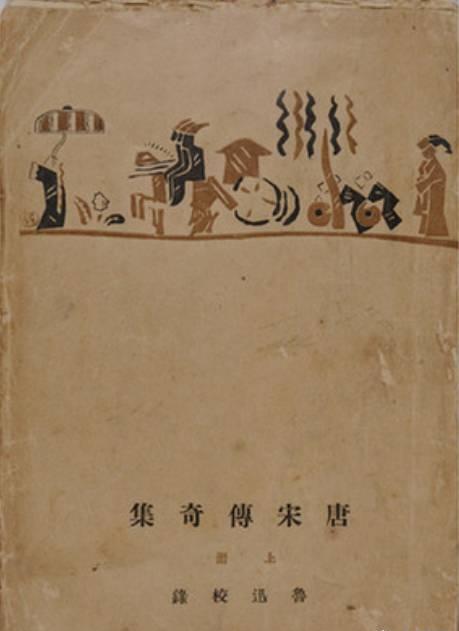

魯迅的《唐宋傳》是他作品在古籍分類方面的重要成果之一,也是迄今為止了解和研究唐朝小說的必讀之作。魯迅從事這份手稿前後跨度長達15年,從南京開始,在廣州完成,中間多年的工作是在北京進行的。

在小說史料的編纂中,魯迅從無到有,革命前已經基本完成了《老小說鈎沉》一書,然後清理了《唐宋傳說》。以前,人們讀唐傳說主要依靠明代桃園府系列的《中國人說維拉》一書,該書的補充書或《唐代系列》,由紹興人連塘編輯的古士陳石溪——與許多明代人編纂的書一樣,相當草率粗糙,而陳士喜又增加了很多混亂和錯誤, 總之,非常難以置信,魯迅覺得絕對有必要重新編輯一本可靠的彙編,它的工作路徑是從各種可靠的古籍中串聯出來,然後進行修改。

1912年春,魯迅在南京任中華民國臨時政府教育部時,從龍虞麗江江南圖書館借閱了十二卷《沈聖人集》的副本,從中抄錄了三篇傳奇文章《項忠的控訴》, 《奇夢》和《秦之夢》。這可以說是魯迅系列唐朝傳說的開始。這三部作品後來都被編入《唐宋傳奇集》。沈氏聖賢文集的傳說文字其實不止三篇,比如《湘中控訴》,魯迅之是以重視這三篇文章,是因為《太平廣記》引用了"走出'不同新聞集'"的字樣,而《異物集》一書是陳翰編纂的《唐傳》選集, 唐朝的最後一篇(現已遺失),可以看出,這三篇文章一直在作者的收藏之外的單行。魯迅研究了《唐傳》,特别關注那些曾經有過單一故事的人。

從此,魯迅的唐朝傳說集就以太平為藍本。他在早期的講義《小說史》中寫道,該講義在北京大學、北京高等師範大學等地教授中國小說的曆史課程:"識字的人,在混合書籍之外,還寫了傳記,詳述在開頭和結尾,往往孤獨,現在頗為在《太平廣》(他收集了一系列書籍, 許多推定的作者,颠倒時代,證據不足),真正的唐代獨特作品也。"所謂"賀系",是指《唐人街說薇拉》和《古今說海》、《古今史》、《五代小說》、《司龍衛》、《奕奕奕》等。1922年,魯迅還專門寫了一篇《破唐人說維拉》,逐文指出了書中"胡說八道"的七個方面:"删節、硬、無序、無序的句子、輕罪的作者、妄想的書名和輕罪,錯的時代。魯迅補充說,"這種胡說八道不是'唐人街說薇拉',是明人'古今說海'和'五代小說',以及清初假'說'也跟着,'說薇拉'隻是拿他們就行了。而"為了避免《說薇拉》的禍害,我想出了一本書,那就是《太平廣濟》。《太平廣濟》500卷 李偉等人在北宋興國兩年(977年)編纂了小說集,分為55、91類、1500多個小類,記錄了從前秦到宋初的各類作品475種,其原作有一半以上現已死亡。該書現存的早期版畫有明家菁45歲(1566年)的無錫談話書和明末常州徐子昌版畫,由吳縣沈的野竹齋抄錄,此外還有清代陳一奕的校校巡繪明版畫、清代黃奕版畫等。魯迅使用了一個較晚且相當流行的黃色小字型。

除了太平廣,魯迅還充分利用了《口語》、《青鄒高》、《顧氏文學小說》、《文源英華》等書籍。

《說》是韓炜以宋元的雜著為冊,陶宗義在元末編纂,其中100卷,散落後,有明人抄本的傳記;魯迅曾讀過陶刻書《說話》,從中抄錄了很多古花草樹木,寫成《說》兩卷。1913年5月,魯迅從北京大師圖書館借閱了明隆清和萬曆年鈔票五卷(包括第3至4卷,第23至32卷,其中12卷),發現"它與刻版書有很大不同"(魯迅日記,1913年5月)29),這一重大發現産生了魯迅一系列筆記和教科書, 如《雲谷雜項》卷(記自筆記書第30卷,其中49冊),用《四本圖書館書》這本《雲谷雜項》(從《永樂經典》)到學校,重量為25、24以上,而這本書又刻有"說"學校,再刻上"說"來分離原文,作者的困惑, 内容缺失,許多單詞和其他問題立即暴露出來。從中,記錄了傳奇文章"三夢","海山"(部分)和"失落的建築物"。1922年夏天,魯迅借閱了十餘卷明洪志的手稿《說話》,從中錄制了《飛煙》、《凱河》、《長恨遺物》、《綠珠》、《梅公主傳》、《梅公主傳》《趙飛燕》等,其中有進入《唐宋傳奇集》, 少數因為有較好的文字,沒有使用《口語》的副本或僅用作學校調查的資金(如《海山》、《長恨歌》、《綠珠傳》)。後來魯迅在《邊緣的邊緣》中寫道:"明朝鈔票原本'說'一百卷,雖然錯誤很多,而且《失落的建築》真的是不錯。憑借其幸存的流行詞,如"你"等,雕刻率改為"el"或"Yu"。世界上優雅的人們,讨厭口語,每當有校刊的記錄時,雖然書亞吉,也申請了改變,做出積極的态度。宋秀《唐書》中,當時恒岩還力求簡單,往往大打折扣,甚至莫名其妙的用意。然而,這仍然是寫的,重新出版了舊文本,并且沒有大赦......無端的自決,因為古人從不制作流行書籍,拼命複古,古代意義也消失了。魯迅在這裡提出了一個重要的版本化原則:真實性是最重要的;

《清瑣高談》,劉斧頭作,雜記、傳說、小說、筆記等,都有讨論。凡前後集10卷的地方,不要設定7卷。有明人張夢熙學校雜志、老文、董康李聚本等。1921年2月,魯迅借了一本《青佐高評》的鈔票副本,并與周建仁合作抄了一本(見《魯迅日記》,1921年2月28日);根據這本書,魯迅錄制了《海山書》,後來被編入《唐宋傳說》。在《中國小說史》中,魯迅寫了一章《宋志軒與傳說》,根據《清代瑣事》對宋傳進行了許多重要的推論和分析。1926年夏天,魯迅通過王平清借用董康的著作《綠色瑣事高評》,從中選取了徐光平抄錄的五篇文章:"紅書"、"趙飛燕"、"譚藝歌傳記"、"王宇"、"王偉",編入《唐宋傳奇集》第8卷。後來魯迅在《唐宋傳》中寫道:"這個系列的獲獎者,為......董康切斯利的《高青青》、《開門學派和舊鈔票書》,也就是這些文章。

《顧氏小說》是顧元慶編纂的明人系列叢書,包含漢朝至宋代小說40種筆記。顧元清是明代著名收藏家,根據宋本雕刻小說,還記載了秘籍,頗為沉重。清代版權威黃偉元曾有其《開元天寶傳承》,跋涉其尾雲:"這本書隻有清耳無華,在收藏的古亭毛的時代一直被珍藏,此時應該算是難得的秘密",并說"唐代小說中,還有'太真實','梅公主', "Gorris",被收錄在顧氏的文學小說中。緻藏文《公主之公主》,也是顧的書;"太真實"不是抄襲;《格雷戈裡烏斯傳記》,沒有這樣的書。安德烈有四十種是的!"Gu雕刻的價值可以在這裡看到。這本書是 1925 年商業出版社的影印本。1926年7月14日,魯迅在給張廷謙的信中寫道:"如果《唐人街說維拉》能歸還,我覺得大不用買,編者《單銀蓮通古什》是同胞,但其實有點'陽東朔',收到的東西,大部分東西亂糟糟的,删節,要玩, 固執己見,如果相信是真的,那就不膚淺了。最近由商業出版社出版的古氏小說可能比他的好得多。《魯迅》根據《顧氏文學小說》選用的《補河白猿》、《周秦興基》(和《李偉功》這所互學派)、《餘客傳》、《楊太真》、《梅飛傳記》等文章,最後兩篇直接抄襲了《顧氏文學小說》,前三篇魯迅原本用的是《太平廣濟》,都有官方抄本或剪報, 以這為主的《顧氏文學小說》,是以學校改革很多,《客傳》就特别多了。

《文源英華》是由北宋太平興國(980年)李偉等人編纂的大型詩集,收錄了200多位作者的近2萬部作品,以及本書的《枕》和《長恨傳記》。

魯迅非常努力地收集唐宋傳說的資料和深入的考察研究,主要是為《中國小說史》的寫作做準備,本來不會是一本單獨的書。但到了1926年初,陳希玄等人對魯迅無私抨擊,稱《中國小說史》在日本抄襲了楊姑文《中國文學導論》的小說部分。魯迅憤怒地反擊,稱《中國小說史》有自己獨立的準備,素材與鹽谷的溫度不同,争論往往相反,比如"唐人小說的分類他按照森彥南,我用我的方法";

為了更徹底地反擊陳希玄那一代人的诽謗,魯迅在1926年春天決定整理出版他多年來辛辛苦收集、整理的小說資料。《小說的老故事》很快由北新圖書局出版,而《古小說的鈎子》則打算被帶到廈門大學出版。《唐宋傳》的完結作品也被納入魯迅的工作日程表,當年2月左右,有總體規劃,并重新起草了選稿,請徐廣平根據舊稿件的選稿,有《古鏡》、《劉義傳》、《李章武傳》、《李章武傳》、《清上古志》, 《來賓傳》等,從《太平廣書》中選讀了幾篇文章,并抄貼了《補江大白猿》、《任傳》、《劉傳》、《何小宇傳》等印刷版。對于這些文本,魯迅特意請他以前的學生魏建功(1901-1980)使用北京大學藏起來的大型書籍《太平廣濟》。1926年7月4日,魯迅在給魏建功的一封信中寫道:"我哥哥答應給我幾篇太平光機的文章,現在要送到學校去。其中,幾塊錢出來和剪報,卷數和原始問題都寫在邊緣。(其中一本《枕邊書》是從文源英華抄來的,不在學校的名單上。"然後說,"我底是一塊小闆子,怕錯别字,現在想用北京大學藏起來的大字就改正吧。我想你可以用原來改正的清晰雕刻,不必把一個字做成細的标記就明确了。7月11日,魯迅收到魏建功學校的手稿,19日他寫了一封感謝信,說:"感謝你在這麼熱的天裡這麼麻煩,真是太好了。"在《唐宋傳》集的手稿副本中,從《太平廣》部分剪下來,有不少學校改校的地方,也就是為魏建功的手。變化不大,因為徐子昌本和魯迅用的作為底座的黃荔本外文不多。

魯迅提出了在不寫學校調查的情況下修改原文的方法,因為怕給别人帶來太多麻煩,但也給《唐宋傳集》帶來了一個弱點。魯迅後來說,《唐宋傳說(套)》如下,不配木刻。由于每本書的相似之處和短語,我沒有把它放在上面,如果我這樣做,那就更好了"(1928年3月6日寫給張廷謙的信),也就是說。

一旦魯迅離開北京,南下廈門,忙着上課和寫《中國文學史》,并繼續寫《老事再來》(後來改名為《花之夜》),完成《唐宋傳說》暫時中斷。半年後,他去了廣州,在中山大學任教,形勢瞬息萬變,腦袋極其複雜,唐宋傳奇的整理和出版就更少提上日程了。1927年"四二"政變後,魯迅辭去了中山大學的所有職務,至今仍住在廣州,冷靜觀察政治格局的變化,并利用這段時間整理舊手稿,他先整理了《雜草》、《夕陽撿拾》、《小約翰》等譯本,過了一段話就開始清理老唐歌傳說, 6月下旬決定寫《唐宋傳奇集》(魯迅1927年6月23日對張廷千新雲說:"我在這裡,一定要把東西翻譯好,大功盡責,明天就要做《唐宋傳說》),但其實,由于種種原因,它直到8月才開始,就被命名為《邊緣之緣》。

1927年8月、9月,魯迅專心編纂《唐宋傳》,基本于9月10日結束。當他清理編纂舊稿時,内容略有增減,如從《顧氏文學小說》中記錄了幾部,而作為李繼夫"編輯鄭琴嶽以區分大同古銘文",文章現在不是小說,而是《太平廣》已經記錄了其文字,注明了"傳聞集", 不過唐宋人要小說,是以魯迅就被編成一個聊天。減去如《旅行仙洞》,這應該列在《白猿》第二位,因為張廷謙方形布局線,是以不包括在内。

其中比較有力的工作之一是收集了45篇傳奇文本供筆記檢查,總标題是"邊緣字尾",附在書的末尾。這篇長篇考文的主要内容是确定每部作品的作者及其生平,修改舊書的書名、作者等錯誤,更正文本,介紹故事的出處和影響,辨識真實性,檢驗出處的源流。魯迅寫的《邊緣邊緣》主要依靠之前積累的資訊,"從他最近看到的東西中略有受益",這是有組織的。同時,他得到了中山大學圖書管理者蔣贊(1899-1936)的幫助,魯迅在序言中對此表示了衷心的感謝。在蔣介石因緊急情況不幸去世後,魯迅準備應朋友的邀請為他寫一篇紀念文章,原定于1936年10月底送出,但盧迅還沒來得及這麼做,就突然去世了。

1927年8月17日,魯迅将《唐宋傳》寄給北方新書局局長李曉峰,次日将全部稿件寄出;魯迅的手稿基本上都儲存至今,除了前言中缺失的部分和目錄的尾部。這可能是因為序言最初發表在《北信》周報(1927年10月16日出版的第51-52期)上,沒有儲存下來。

除了這篇序言值得讨論和解釋之外,文章末尾還有一段小而有意義的段落。

9月10日,中華民國魯迅完成題詞。當黑夜結束時,月亮照耀,蚊子歎息,其餘的在廣州。

最後四句話都是修辭。"月亮"也可以指許光平,他以前被昵稱為月亮。魯迅将和她一起離開廣州,搬到上海開始新的工作和生活。(顧農)