颍川郡、長社縣二級治所的長社城。那麼長社城哪裡去了呢?

據《北史》和《十六國春秋》載:

東魏武定五年(547年丁卯歲東魏孝靜帝元善見武定五年)夏四月,東魏太尉高嶽和使大行台慕容紹宗,大都督劉豐将兵10萬讨西魏王思政于颍川。

開戰之初,東魏猛烈進攻,殺傷甚衆。于是西魏王思政退據城中固守。高嶽築土山以臨城,用飛梯火車攻之。思政亦作火穳,趁風投向土山,并射以火箭燒其攻具,遣勇士缒而出戰,據其兩土山,置樓堞以助防守。

高嶽等久攻不克,于是築堰,引洧水灌城,緻使城中懸釜而炊。但王思政殊死抵抗,身當矢石,與土卒同勞苦,依然牢牢地固守着長社城。

劉豐生将步騎十萬衆,攻西魏王思政于穎川(治長社)累年不克,劉豐生建策堰清水灌城,城中泉湧,懸釜而炊,自長社以北皆為陂澤,時東魏将慕容紹宗、劉豐、慕容永珍等,“共乘樓船以望城内,令善射人俯射城中。俄而大風暴起,船乃飄至城下。城上人以長鈎牽船,弓弩亂發,紹宗窮急透水而死,劉豐生浮向土山,複中矢而死。擒慕容永珍并船中器械”《王思政傳》高嶽損失這幾員大将後,志氣沮喪,遂不敢逼城攻擊。

然而城被灌已久,城牆多處崩塌,且城内糧食瀕于斷絕,特别是食鹽短缺,許多士卒浮腫。但王思政依然堅持抵抗,拒不投降。

東魏武定七年(549年己巳歲東魏孝靜帝元善見武定七年)五月,東魏大将軍高澄親帥步騎十萬進攻長社王思政。東魏軍恃其人多勢衆,把長社城團團包圍,晝夜輪番攻打。城中内無糧草,外無救兵,士卒死傷十之七八,王思政戰敗被俘。

《北史·東孝靜帝》:

“渤海王高澄帥師赴颍川。六月克之,獲西魏大将軍思政。”王思政被俘前後的情況是壯烈的,展現了一個統帥的忠貞氣節。”思政知不濟,率左右據土山,因仰天大哭,左右皆号恸。思政西向再拜,便欲自刭。……齊文襄遣其通直散騎常侍趙彥深就土山,遺一白羽扇而說之,牽手以下,引見文襄,辭氣慷慨,涕淚交流,無撓屈之容。

文襄以其忠于所事,起而禮之,接遇甚厚。其督将分禁諸州地牢,數年盡死。”東西魏争奪颍川之戰,就這樣結束了。

後大将軍高澄率兵攻城,親臨作堰……東魏武定七年(549年己巳歲東魏孝靜帝元善見武定七年)六月,大風從西北起,吹水入城,城壞。可見長社城是被高嶽、高澄等用雙洎河水給淹掉或沖掉了。

西魏荊州刺史王思政據長社(今河南長葛西一裡),奉命與清河王高嶽率軍攻之,乃遏洧水灌城,并與慕容紹宗臨堰視察,忽船纜斷,漂入敵營被殺。

以上改設長社縣的第三次遷縣址包括颍川郡。地奌在今河南省長葛老城西一裡。

據唐《元和郡縣圖志》:載長社縣:随文帝(楊堅)廢郡,以縣屬汴州。

據唐《元和郡縣圖志》:載長社縣:大業三年(607年丁卯歲隋炀帝楊廣大業三年)改為颍川縣。(唐高祖李淵)五德四年(621年辛巳歲唐高祖李淵武德四年)複為長社,改屬許州。

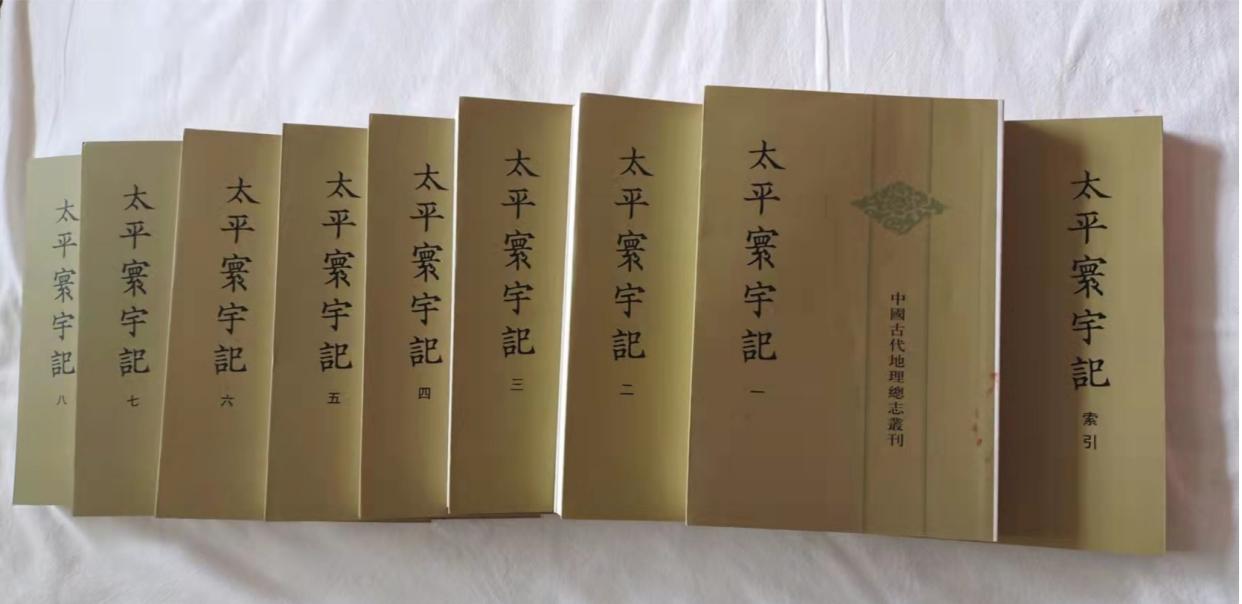

據宋《太平寰宇記》載長社縣:随文帝(楊堅)廢郡以縣屬汴州(今開封)。

據宋《太平寰宇記》載長社縣:大業三年(607年丁卯歲隋炀帝楊廣大業三年)改為颍川縣,(唐高祖李淵)唐五德四年(621年辛巳歲唐高祖李淵武德四年)複為長社,改屬許州。”

州、郡治均移穎陰(今長社縣)改颍州為鄭州,長(zhang)社屬鄭州颍川郡。北齊廢颍陰縣入長(zhang)社。北周改鄭州為許州,長(zhang)社屬許州。

據宋《太平寰宇記》載:許州,颍川郡。。禹貢豫州之域。星分房宿二度。周為許國,左氏傳:“許,太嶽之胤。”說者為炎帝之裔,周武王伐纣所封于此,又徙于葉(今葉縣)。

魯昭公九年(前533年魯昭公九年),又遷于夷,今亳州城父縣是也。至十三年(前529年壬申歲魯昭公十三年)又自夷還居于葉,十八年(前524年丁醜歲魯昭公十八年)又遷于白羽。定公六年(前524年鄭定公六年),為鄭所滅,自後複立,為鄭附庸邑。

周末為晉地,三卿分晉(前544年丁巳歲周景王姬貴元年),其地屬韓。七國時為韓、魏二國之境。

秦并為颍川郡,理陽翟(今禹州)。兩漢為颍川之許縣,後漢末,魏太祖(曹操)迎獻帝自洛都許。文帝雖雲都洛,其宮室武庫多在許。即今許昌縣也。

又西魏(文帝元寶烥)大統十三年(547年丁卯歲西魏文帝元寶烥大統十三年)诏遣河南行台、大都督王思政進據颍川,東魏遣将清河王高嶽率衆十萬攻思政,思政不與戰,嶽造高堰,引洧水以攻之,十五年(549年己巳歲西魏文帝元寶烥大統十五年颍川)城陷,水自東北入城,思政為嶽所執,即今長葛縣之長社故城也。

北齊高澄于此改立南鄭州。周大定元年改為許州,治長社焉。隋初不改,大業初州廢,又為颍川郡。

唐武德四年(621年辛巳歲唐高祖李淵武德四年)平王世充,改為許州。領長葛、長社、許昌、繁昌、黃台、濦強、臨颍七縣。

貞觀元年(627年丁亥歲唐太宗李世民貞觀元年)廢黃台、濦強、繁昌三縣,以洧州之扶溝鄢陵、汝州之襄城、嵩州之陽翟、北沣之葉縣來屬;

十三年(639年己亥歲唐太宗李世民貞觀十三年)改置都督府,管許、唐、陳、颍四州,而許州領長社、長葛、許昌、鄢陵、扶溝、臨颍、襄城、陽翟、葉九縣。

十六年(642年壬寅歲唐太宗李世民貞觀十六年)罷都督府。顯慶二年(657年丁巳歲唐高宗李治顯慶二年)割陽翟屬洛州。

開元四年(716年丙辰歲唐玄宗李隆基開元四年)割葉、襄城置仙州;

二十六年(738年戊寅歲唐玄宗李隆基開元二十六年)仙州廢,以葉、襄城、陽翟來屬;其年又以葉、襄城屬汝州;

二十八年(740年庚辰歲唐玄宗李隆基開元二十八年)又以襄城來屬;是歲又以葉屬汝州。

天寶元年(742年壬午歲唐玄宗李隆基天寶元年)改為颍川郡。

乾元元年(758年戊戌歲唐肅宗李亨乾元元年)複為許州。

長慶元年(821年辛醜歲唐穆宗李恒長慶元年)廢溵州為郾城來屬。

本忠武軍節度,梁開平二年(908年戊辰歲後梁太祖朱溫開平二年)改為匡國軍。

唐同光元年(923年癸未歲後唐莊宗李存勗同光元年)複舊。至皇朝因之。

據唐《元和郡縣圖志》載:

禹貢豫州之域。周又為許國,春秋定公六年(前524年鄭定公六年)鄭滅許,七年(前523年鄭定公七年)又封許,自是附庸于鄭。

周末為晉地,三卿分晉(前544年丁巳歲周景王姬貴元年),其地屬韓。秦滅韓,虜韓王安,以其地置颍川郡,理陽翟。

漢高帝五年(前202年己亥歲漢王高祖劉邦五年)為南韓,以韓信為王,六年(前201年庚子歲漢王高祖劉邦六年)複為颍川郡。

後漢獻帝初,遭董卓之亂,遷都長安,卓死東歸于洛,魏太祖迎帝都許。及魏帝受禅,改許縣為許昌縣。然魏雖都洛,而宮室武庫猶在許昌。又析颍川,增置襄城郡。

晉鹹和二年(327年丁亥歲東晉成帝司馬衍鹹和二年),征西庾亮表成帝曰:“颍川、襄城,本是一郡,戶口今少,請還合颍川。”從之。宋受禅後,魏明帝使達奚斤伐宋,長驅之武牢,颍川許并入于後魏,後又陷于東魏。

高澄(549年己巳歲東魏孝靜帝元善見武定七年)就古颍陰城改置南鄭州,即今州城是也。

隋仁壽元年(601年辛酉歲隋文帝楊堅仁壽元年),改南鄭州為許州。隋末陷王世充,武德四年(621年辛巳歲唐高祖李淵武德四年)讨平世充,複為許州。

以上改設長社縣的第四次遷縣址包括颍川郡。地奌在今河南省(今許昌老城城區許州城)。北齊高澄于此改立南鄭州。周大定元年改為許州,治長社焉。

隋初不改,大業初州廢,又為颍川郡。唐武德四年(621年辛巳歲唐高祖李淵武德四年)平王世充,改為許州。

待續——

楊春喜:字建康。号青坡居士。自稱留青散人。

長葛官亭陳官莊楊莊村人。

1996年2月15日完稿于長葛

責任編輯:王保亭