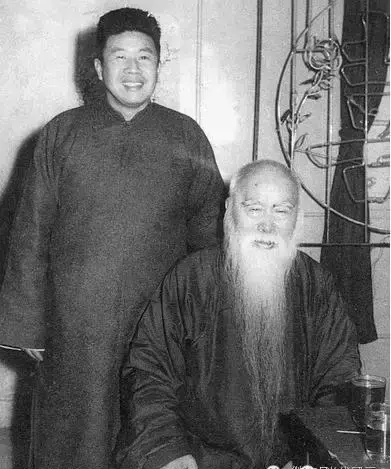

陶守波與于右任

陶守波(1902-1997),本名智芬,又名智芬,江蘇無錫人。陶守波先生在台灣省乃至海外享有書畫印“三絕”的美譽。篆刻被稱為大師手,梅畫被稱為大師手。他的藝術成就得到了曾、于右任、吳志輝、錢穆、、張大千、、王等著名藝術家的贊譽。

(陶守波在家鄉與張大千重逢)

先說說陶守波老師。15歲離開家鄉到蘇州學藝,師從唐錢波、唐鐘芳,學習碑刻、拓碑、裝裱、篆刻。韓震亭是晚清著名的碑店,碑刻有四五千種。唐家兄弟是清代“碑刻之王”唐仁齋的兒子。學習五年後,陶博去上海謀生。25歲師從儒生沈恩福,學國小,學孔孟儒學。同時,陳巨來經人介紹拜思明趙樹儒為師,學習篆刻字畫,并進入他的寺院。44歲時,安徽蚌埠大典前,青居人蔣應賢、梅大福學習書畫;46歲時随張大千讀書,成為大風堂的重要傳人。

(陶守波《梅花》)

效仿的古人有吳昌碩、、趙、、王冕。晚年他在《投資藝海七十五年,寫李子六十五年》(以下簡稱《投資藝海》)中說:“從二十九歲開始,我就臨摹王超林畫冊,準備了百梅圖,經常讀王元璋的梅花。從29歲到39歲,我寫梅花寫了十年。當時,我被稱為木梅專家。”王(1686-1759),号,清代揚州八怪之一,善畫梅花,與農民交好。王元璋,即王冕(1327-1359),元代墨梅大師。陶博師從曆代著名畫梅家,成為畫梅大師,成為他所謂的萬裡挑一。晚年,他開始總結自己畫李子的經驗,送給弟子們。他有畫梅幹的四字口訣,意為“清”“奇”“古”“奇”,說“一字足以寫老梅幹”。

十年後,陶博畫李子時,39歲成了花鳥,57歲從南洋歸來,才開始從事山水畫。他涉及的題材非常廣泛,包括山水、花卉、果蔬、羽毛、鱗片、動物等等。他在一步一步地擴張,一步一個腳印,他已經畫出了自己的臉。他的山水被張大千追溯到宋代的四王、四僧、元倪雲林、米芾,獲得了千年之美、四王之浩瀚、石濤之旺盛、八大之隐逸、雲林之淳樸。晚年的陶守波也緻力于畫松樹,竭盡所能,蒼老、辛辣、蒼勁,令人印象深刻。他曾對張振智先生說:“世人隻知我镌刻畫梅。其實我的松樹也有我自己的特點。”

(陶守波果蔬)

陶守伯認為民國初年的吳昌碩、齊白石、近代的溥心畲、張大千是“傑出人物”。“任何想在題字上有所突破的人,都可以搜尋各種公衆人物的圖檔和畫作,多研究,他就能得到啟迪和了解”。欣賞陶守波的畫作,詩、畫、書、印的結合近乎完美,處處妥帖,醇厚隽永,充滿活力,令人難忘。