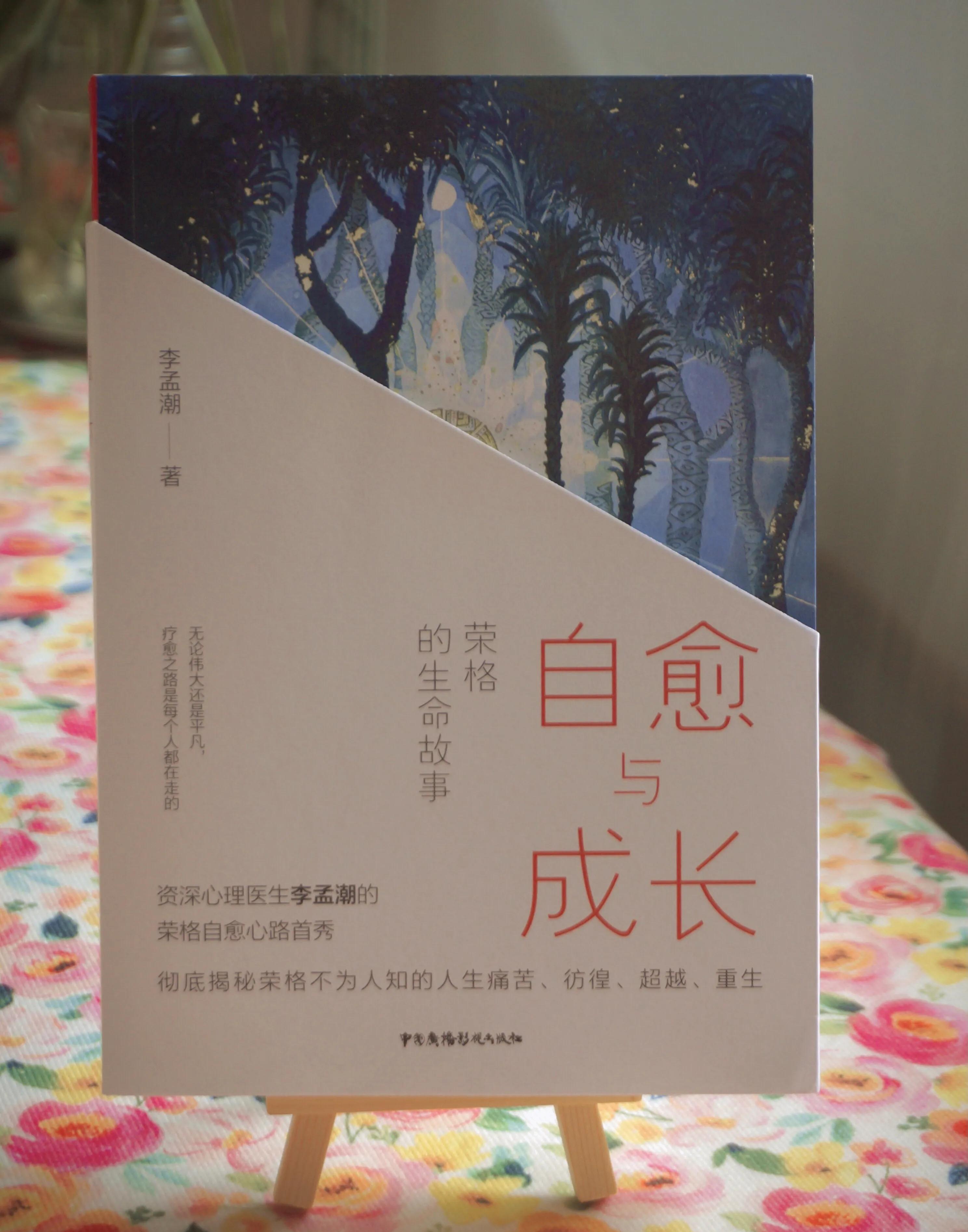

書名:《自愈與成長》

作者:李孟潮

自愈是一生的事

很多年前,曾因為自己的情緒出現了狀況,進而對心理學産生了興趣,并在研讀心理學專著的過程之中,通過弗洛伊德的精神分析故事,認識到了榮格。他倆的理論體系有相通之處,也有千差萬别之處,但他們帶給我的關于人"深層"的分析,以及對夢的研究,不僅颠覆了我的認知,也讓我,曾經一度陷入釋夢和探讨與父母的關系之中。

我不僅僅将自己作為一個案例進行研究,還拉上朋友,甚至網友,不得不說這樣的激情經曆,也為我後來的一些咨詢個案,帶去了幫助,甚至一度成為朋友們的訴說對象。可惜的是,沒有堅持下去,因為種種原因,離開了心理學和心理咨詢。那時的我,以為自己的情緒也得到了解決。

直到最近看完《自愈與成長》這本書,作者李孟潮通過梳理榮格的一生,将榮格一生中非常重大、有趣、特别的事和時期,以通過童年、少年、青年、中年、老年的時間線,将其放入其中分享,并将榮格的夢結合進來,進行分析。就如同,這是一份榮格的"個案"研究,将一個衆人所熟知的心理學大師,他人生裡的痛苦、彷徨,活生生的展示給了讀者。

而這本書的寫作方式,也讓我舍不得放下,一次性讀完。因為,它的寫作手法特别。不枯燥,因為用夢的個案代替了理論。很有趣,因為用心理咨詢的角度分析了榮格的成長曆程。讓人眼前一亮,原來寫大師自傳的,還可以這樣來寫。讓人獲得力量,因為你會在其中獲得一些人生的答案。

自然也明白了,關于自我療愈,它其實是一生都該做的事。

"自性圓滿"

書中講述了很多有趣的案例,自然也講述了那段,衆人耳熟能詳的,榮格和弗洛伊德"相愛相殺"的故事。我們都知道,榮格因為和弗洛伊德的理論分歧,導緻最後兩人分道揚镳。許多的書裡故事也就停在了這裡,而作者李孟潮,不僅将故事講得繪聲繪色,他形容榮格是當時科班出身的專業醫生,遇上了江湖出身的弗洛伊德,并且還分析了榮格最後"背叛"弗洛伊德的底氣來自那裡。

除開,榮格自身成長環境裡,其父親帶給他的父愛力量,還來自榮格自小便擁有的一個習慣——閱讀。因為閱讀,以及閱讀了許多名著,榮格思想體系的搭建,在他青少年時期就已有了雛形。當一個人的思想架構穩固,有着自己的判斷和想法,他們永遠是不會被外在迷糊,也不輕易會被别人的理論帶走。

作者李孟潮用了一句話總結:一個人有底氣反抗社會主流,這是自成一體、自性圓滿和自由自在的一種表現。同時,榮格也是以認為,對于不同的案例療法不盡相同。因為每個人不同,是自己獨立的個體,也是整體。

在此,作者李孟潮便講述了榮格的一個案例——月球女孩,女孩因遭受了許多,最後接受不了,将自己"隔絕"在月球上。在治療的過程中,榮格也曾受到過來訪者的持槍威脅,可榮格堅持認為"以人為本",也就是在咨詢的過程中,不要急于"拆穿"來訪者的幻想,進入他的世界裡去探讨,才有可能将來訪者的問題解決。

通過這個有趣的案例,作者李孟潮不僅講述了榮格作為心理咨詢師的格局,也解釋了為什麼心理咨詢需要一個長期的過程,以及解釋了心理咨詢專業術語"投射"的意義和作用。

将一個個普通人不太懂的專業術語,融在了故事中。

整合本身便是自愈

李孟潮,資深心理醫生,師從著名的國内首位國際心理分析師申荷永教授,出版過多本圖書。他在寫作本書時,也正值遭遇着他的中年危機。作為一名,已經有聲望的心理咨詢師,遭遇此境,是大多數人不能了解的。難道,你學了這麼多理論,經曆了這麼多案例,還無法"自救"嗎?

自然,人竟是如此神奇而又如此讓人捉摸不透。但随着圖書的寫作過程,李孟潮也在其中漸漸獲得能量。人應當被作為一個單獨的整體來看待,而絕非是單一的統一化标準。那是一刀切下的斷裂,将人的整個系統,變得支離破碎。

而其實整合本身便是自愈,當你将自己忽略的細枝末節,一點一點拾撿起來,系統自然流轉,成長開始了,自愈也就站在了你可以看見的地方,一步一步靠近,就好。

作者李孟潮通過寫作此書,将自己和榮格連接配接了起來,就如同,心理咨詢師和來訪者作為一體,連接配接了起來一樣,他在其中也漸漸被治愈。

而"整合"究竟是什麼,我想大概就是一種"自性圓滿",它需要你在人生的不同階段裡,将其填充、連接配接,使自己充盈、滿載。如同,榮格一生都将他的夢,作為了"自性圓滿"的通路一般。

整合是一種自愈,成長需要一生。