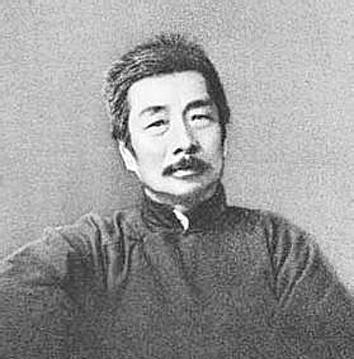

魯迅

“二月二日晴,得A信;B來。”

“三月三日雨,收C校薪水X元,複D信。”

這是魯迅自己所說的他的日記内容。

就魯迅所遺留的文字來說,恐怕隻有其日記,最能記錄其“真實生活”,但同時又最為“無趣乏味”。論理對研究者來說,魯迅隻言片語都可謂吉光片羽,然而,魯迅一生中留下的24年日記(自1912年5月5日随教育部北遷至1936年10月18日去世前一天,除過1922年日記丢失),這麼一個“巨大的”魯迅自記的日常活動的一手資料,卻對一般的讀者、甚至研究者來說,“沒什麼好看的”,“用處不太大”。

一部“備忘錄”式的日記,誰要看?

老實說,他的日記讀起來,或索然寡味,味同嚼蠟,或雲裡霧裡,莫名其妙,是以往往讓人望而卻步,敬而遠之。說其索然寡味,味同嚼蠟,是因為其日記所記,幾同流水賬本,内容多為日常生活中的信件收發、銀錢往來、訪客會友等,很少有感情之流露和評判。說其雲裡霧裡,莫名其妙,是因為其日記惜墨如金,極為簡約。一堆骨頭,幾無血肉。更不用說有時用隻有他“更”明白,甚至隻有他自己才能懂的各種代稱、“隐語”。

魯迅日記手稿第一頁

什麼原因使得魯迅日記如此不耐讀呢?

魯迅曾說到寫日記有兩派。一派是“是寫給自己看的”,無須擺空架子,從中“可以看出真的面目”,此為日記的“正宗嫡派”。事實上,大多數人的日記正是如此。比如,胡适早期的留學日記、季羨林日記等。“說實話,看女人打籃球……是在看大腿。附中女同學大腿倍兒黑,隻看半場而返。”從中可見年輕時的季羨林的真面。一派是“以日記為著述的”,“志在立言,意存褒貶,欲人知而又畏人知的”,我們姑稱之為“别宗”。他的同鄉李慈銘記日記就是如此,其實,像晚清的郭嵩焘、薛福成等人的出使歐西日記,也多是以著述為目的的。

然而,他自己的日記,卻不同于以上兩種,更像是以供“備忘”的“備忘錄”。“寫的是信劄往來,銀錢收付,無所謂面目,更無所謂真假。”他說,“我的目的,隻在記上誰有來信,以便答複,或者何時答複過,尤其是學校的薪水,收到何年何月的幾成幾了,零零星星,總是記不清楚,必須有一筆帳,以便檢查,庶幾乎兩不含胡,我也知道自己有多少債放在外面,萬一将來收清之後,要成為怎樣的一個小富翁。此外呢,什麼野心也沒有了。”(魯迅:《馬上日記》)可見,他的日記正是這樣一種為自己“備忘”的“備忘錄”。事實上,也的确如此。當然,并非隻有魯迅如此記日記,徐世昌日記亦是如此,徐的日記更是乏味到幾乎是“千篇一律”的程度。當然,今天,我們看到魯迅“這個樣子”的一種日記,并不必為之遺憾,因為他的感情、思想、創作和學術都展現在自己的種種著述之中,不必再以日記的形式來著述。

作為備忘性質的這“第三種流派”的日記,魯迅日記可以說是“隻屬于他自己的”。一來這是他“為自己”寫的,他不僅不存公諸于世之心,而且還排斥人看他的日記。當他發現曾寄居他北京家中的遠房親戚車耕南偷偷翻看過他的日記後,他于1932年北上省親時就将日記帶回到上海身邊。有時防止意外,提及一些敏感人物、事件時,他甚至用了種種“障眼法”,即便外人看到,亦看不出是以然來,這都足見其拒人千裡之外之用心;二來因為他的日記是“備忘”性質的,記錄得相當簡約。

這樣的日記就是攤在人家眼前,誰要看?誰看得懂?

可是,魯迅日記雖說是隻屬于他自己的,但魯迅畢竟是名人,一經去世,其日記在形式上就不屬于他自己了,大家都可以光明正大地看嘛,不必像車耕南那樣偷偷翻,這在他生前是不可能的,也是不必要的。問題在于,雖然人人可得以看到他的日記,但在内容上,卻因其“備忘錄”的性質,實質上卻仍然屬于他自己,隻言片語,這隻是一個個“線頭”,線頭後的,所記何事,對“局外人”來說,不甚清楚,甚至“茫然不知”。

這是魯迅日記所遺留給世人的難題。

如何從這“線頭”牽拉出背後的“故事”、甚至“隐密”?如果魯迅活着,這一切都不是問題。問題是,魯迅死了,怎麼辦?

注釋魯迅日記

最近,讀到人民文學出版社出版的王錫榮先生的一本新著,名為《日記的魯迅》,就是對讓普通讀者和研究者敬而遠之的魯迅日記加以解讀的著作。

這樣的書,不能說隻有王錫榮先生才能寫出,至少王先生是極少數解讀魯迅日記最合适的人選。他先後分别參與了、主持了1981年、2005年的《魯迅全集》的日記注釋工作。1976年,國家出版總署召開魯迅著作注釋工作會議,上海複旦大學負責魯迅在上海時期的日記(1927年10月-1936年10月)的編注工作,時為上海第五鋼鐵廠勞工的王錫榮就參與了魯迅日記的注釋工作。為了完成這次注釋工作,他們查找了一切魯迅日記中提到的人和事的史料,并走訪了當時尚在世的相關人物,從中搶救了諸多活史料。這次注釋工作恐怕也為王先生從一個“鋼鐵勞工”成長為後來專從事魯迅研究的魯迅專家,奠定了堅實的學術基礎。這樣的機會可遇不可求,這些成果最終展現在1981年版《魯迅全集》中。後來王錫榮又擔任了2005年版的《魯迅全集》日記注釋工作負責人之一。

40多年後的今天,他拿出一本《日記的魯迅》,可以說,是順理成章的事。沒有這些工作做基礎,沒有40年如一日的魯迅研究功夫,這樣的書,是沒法寫成的。是以說,這樣的書,不能說王先生是“唯一”的人選,至少也是“唯二”的人選。

拉出“線頭”後的故事

前面說過,魯迅日記難在于簡潔,因為過于簡潔,就索然寡味,滿篇的線頭,滿把的骨頭,時時還有種種“障眼法”。是以,面對魯迅日記,首要的是能拉出線頭後的故事,能豐滿那骨上的血肉,能在客觀記叙中感受到強烈感情,甚至能在“無字”處找“字”,在“無事”處“生事”。

正如作者所雲,“初讀魯迅日記,也許會覺得單調無味,但若知道許多日記背後的故事,就會發現魯迅的日記是很有味道的。在不露聲色的簡單記載中,隐含着豐富的内容和強烈的感情色彩。”在王錫榮眼中的魯迅日記,每個人,每件事,每個書名,每個資訊都有一段故事。他做的就是這樣的工作,他也正勝任這樣的工作。

這裡且以魯迅日記中一些“隐語”的運用和“揭密”為例,來看看王錫榮的精彩解讀工作。

在魯迅日記中,特别是涉及與左翼政治人物和活動時,魯迅多數為安全計,用了隐語、借代、暗指來加以記錄。比如,他常用筆名、化名、甚至代稱來記錄一些左翼人物。比如,在日記中,他把馮雪峰常記作“息方”“雪方”“端仁”“樂揚”。這些代名,“連馮雪峰自己也未必看得懂的”。又如,他在日記中将中共領袖人物瞿秋白記作“維甯”“它”“疑冰”“疑仌”“甯華”“文尹”。1933年7月5日,魯迅日記記有“得疑仌及文尹信,并文稿一本”。2005年版《魯迅全集》對“文稿”注釋為“指《解放了的董·吉诃德》稿本,瞿秋白譯”。并沒注釋“疑仌”即瞿秋白。可是,為什麼“疑仌”是瞿秋白呢?王錫榮在他的書中為我們抽絲剝繭地分析,他說,“文尹”這個名字是瞿秋白夫人楊之華的筆名,“仌”(古“冰”字)是“冫”的另一種寫法,“疑仌”是“凝”的拆寫,而“何凝”是瞿秋白曾用的筆名。這樣,一個被魯迅隐藏在日記中的瞿秋白就這樣現出原身。

當然,也有沒能完全解釋出來的。1931年2月7日,左聯五烈士被殺害于龍華之時,魯迅于當日日記記有:“收神州國光社稿費四百五十,捐贖黃後繪泉百。”從450元稿費中一下子拿出100元慷慨贖救一個叫“黃後繪”的人,可是這個“黃後繪”是誰?2005年版《魯迅全集》沒有注釋,王錫榮的新著說,他開始推測這是“左聯”五烈士的代稱,但沒有依據,這個問題難倒幾代研究者,後來是孫用先生苦思冥想,忽然想到一句“繪事後素”,即繪畫的時候,先需要素描,再進行上色。似乎,這個“黃後繪”可以解釋為“黃素”。“而黃素恰恰正是當時一個被捕的左翼劇聯成員的名字”,“他于1930年的秋天被捕,這時親友正在設法營救。”雖說這個結論沒有百分之百的證據,但按魯迅的習慣,這個解釋卻是可能的。

王先生還告訴我們,在魯迅日記中,與馬列主義相關的書籍,魯迅都略去這些當時的“敏感”字眼。如将《馬克思主義與法理學》記為《法理學》,将《馬克思的經濟概念》記為《經濟概念》等。

至于“邀柔石往快活林吃面,又赴法教堂”實為魯迅參加中國自由運動大同盟成立大會,“同雪峰往爵祿飯店”實為魯迅會見當時中共最高領袖李立三。這樣的平淡無奇的記錄中,卻包藏着一些重大敏感事件。

類似這樣的精彩論述,無處不在,比比皆是。

魯迅日記隻言片語後的故事,如不經王錫榮先生分析和指出,一般讀者很難知曉。當然,并不是魯迅日記的所有記錄,都能破解,有些内容仍讓人們摸不着頭腦,恐怕隻有魯迅本人知曉了。什麼時候,王先生可以寫一篇“尚未破解的魯迅日記”,把那些至今讓人費解,被魯迅帶到地下的内容羅列出來。

盡是小題、偏題、怪題

“破解”是閱讀魯迅日記的基本和前提,《日記的魯迅》不止破解,在此基礎上,王錫榮做的是研究和論述工作,隻是他這個研究卻不同于論題嚴正宏大、形式嚴肅拘謹的專著,這本《日記的魯迅》,包括序與後記,共計有50題,以簡約的日記為經,以博雜的知識為緯,從尋常字眼中得題目,于平凡瑣事裡挖精神。諸如魯迅日記中的筆誤、特殊用語、情緒宣洩、“無事”與“失記”、“閉門羹”、對不速之客的态度、捐款、收藏、物價、飲食口味、過年、失眠、借債等等,盡是些無關宏旨的小題、無人關注的偏題、刁鑽稀奇的怪題,卻能以小見大,發人所未發。他之是以能在學術上遊刃有餘,歸功于他在魯迅研究之爐火中的40餘年的修煉。

有些字詞、現象,倘單獨看,資訊有限,了無稀奇,但如将魯迅所有日記中的“同類項”歸納出來,連屬成文,其意義就呈現出來。

王錫榮先生就是這樣幹的。他歸納了一些我們習以為常、不太注意,但放在整部魯迅日記中,細究起來卻很有意思的現象,比如,魯迅在日記中都稱誰為“師”和“先生”?他将魯迅在日記中稱為“師”的人物梳理出來,共計有紹興啟蒙時期的壽鏡吾、南京求學時期的俞明震、東京留學時期的章太炎。而稱“先生”的有他在教育部工作的頂頭上司夏曾佑、教育家蔡元培、學者俞曲園、日本醫生須藤五百三、好友許壽裳的長兄許壽昌等十位人。王錫榮通過魯迅把它在不打算示人的日記中的“師”和“先生”的稱謂這一線索和角度,把這些讓魯迅真心敬重的師友“集中”展示出來。又如,魯迅參與教育部的祭孔活動。作者将在1913年至1924年間,擔任教育部社會教育司第一科科長時的魯迅在國子監參加祭孔的情形一一梳理出來,這既顯示了魯迅身為教育部職員的職責所在的無奈和應付,又顯示了魯迅對祭孔的“悼歎”和反感。再如,買書、讀書、藏書是魯迅一大嗜好,魯迅日記對此方面記錄甚多,王錫榮将魯迅的訪書、讀書、品書、訂書、抄書的相關日記内容,連綴成文,并為我們揭示魯迅各個時代的心态、情趣,以及讀書與他的著作關系等問題。

《日記的魯迅》王錫榮著

人民文學出版社2019年1月出版

要之,王錫榮的這本《日記的魯迅》,使我們能在魯迅所留下的這本“備忘錄”式日記中,于字面中看到故事,在平凡中遇到新奇。

作者:陳占彪

編輯:王秋童