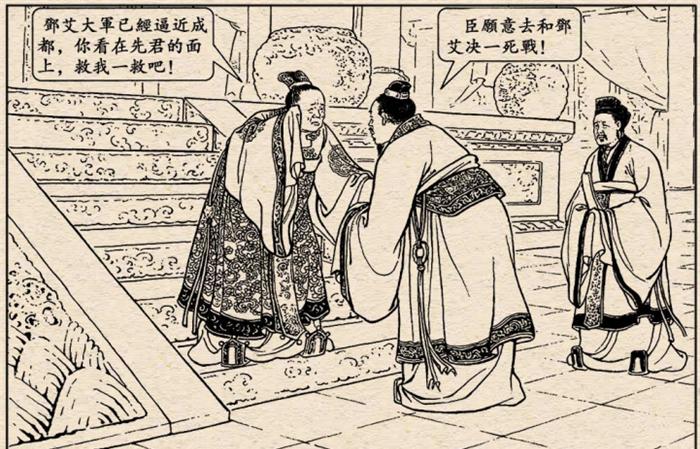

三國時期,蜀漢的滅亡是令大家最心痛的一件事情,這個國家凝聚了劉備、諸葛亮、關羽、張飛、趙雲等許多英雄的心血,是我們最傾心的國家。我們希望這個國家能夠長盛不衰,一直将劉備等人的精神傳揚下去,結果它卻成為了三國中最先滅亡的國家,令人神傷!而蜀漢之是以快速滅亡,則和綿竹之戰有很大關系!

綿竹之戰

司馬昭決定伐蜀的時候,其實很多魏國人都是反對的,因為當時的蜀漢表面上看起來還是比較強大的,并沒有滅亡的征兆,就包括鄧艾,他最開始也是反對伐蜀的。後來在司馬昭的強力要求下,魏軍開始伐蜀,但是鐘會大軍又被姜維給牢牢擋在劍閣,魏軍無法殺入蜀漢的腹地。就在這個關鍵時刻,鄧艾铤而走險,走陰平小道這條路,成功殺入蜀漢腹地,打開了局面!

面對突然出現的魏軍,劉禅立即組織軍隊,前去抵擋,而這一次的主帥是諸葛亮的兒子諸葛瞻!當時蜀漢的大多數軍隊都在邊疆,腹地的軍隊不多,而魏軍是久經戰陣的士卒,戰鬥強悍,是以諸葛瞻的手下黃崇建議,立即搶占險要關隘,利用有利的地勢阻擊魏軍,不要将魏軍放入成都平原。

不得不說,黃崇的這個建議是非常有道理的,諸葛瞻手下的這支蜀軍,本身的戰鬥力是比不上魏軍的,正面作戰很可能打不赢魏軍,況且魏軍遠道而來,急于速戰速決,但是蜀軍擁有本土優勢,是完全可以穩紮穩打,慢慢拖垮魏軍的。說白了避敵鋒芒才是諸葛瞻獲勝的最大機會!

但是諸葛瞻這邊呢?由于他長期處于和平環境,沒怎麼經曆過戰場的考驗,是以他根本就沒有聽從黃崇的建議,沒有據守險要關隘,阻擋魏軍,而是直接指揮軍隊進攻魏軍,要趁魏軍立足未穩,打魏軍一個措手不及。結果諸葛瞻自己的軍隊被打崩了,隻能退守綿竹!

經曆了第一次的戰敗,按理說諸葛瞻應該懂得了堅守的道理,不要去和魏軍正面作戰了,可諸葛瞻受不了魏軍的挑釁,仍然選擇了出城和魏軍打陣地戰,最終被魏軍打得大敗,諸葛瞻隻能以死謝罪,也算是保住了諸葛家族的顔面!

蜀軍第一次和魏軍交手時,被魏軍迸發出的超強戰力給吓傻了,是以在綿竹之戰中,當諸葛瞻決定全軍出擊,要和魏軍打陣地戰時,其實蜀軍中很多人都很害怕,畢竟這些人并非長期在一線戰場作戰的士兵,而是臨時拉過來的。看到手下如此懼敵,諸葛瞻擔心他們臨陣逃脫,影響軍心士氣,于是他想出了一個“好方法”,這便是讓士兵站在溝裡,把腿埋起來。這樣的話蜀軍士兵就不會因為雙腿戰栗而站不住,也不會因為害怕而逃跑,引得全軍崩潰了!

《元和郡縣圖志》中記載:(諸葛瞻)進屯綿竹,埋人腳步而戰,父子死焉。

在諸葛瞻看來,這種做法能抑制住手下的懼怕情緒,能夠穩住軍心,置之死地而後生,逼得士兵爆發出最強戰力,是個好方法,但事實上呢?面對魏軍的沖擊,蜀軍還是敗了,沒有被埋住雙腿的士兵還能夠逃脫,被埋住雙腿的士兵,就隻能成為魏軍的刀下亡魂了!

事實上,諸葛瞻的這個辦法,非常差勁,這在戰場完全是沒啥效果的!表面上看,這确實能有效避免士兵的逃亡,但事實上呢?蜀軍還是敗了,這招就是個坑!而從諸葛瞻的這個辦法也可以看出,諸葛瞻這個人其實在軍事方面,還是比較欠缺經驗的,他和當年的趙括、當年的馬谡是差不多的,都有紙上談兵之嫌!

當初黃崇站在實戰的角度勸諸葛瞻據守險要關隘,不要正面決戰,結果他不聽,要按照書上教的主動攻擊,結果遭到大敗。綿竹之戰,他又不采納手下堅守的建議,跑出去和魏軍打陣地戰,而且還挖了壕溝把士兵的腿給埋起來,以防止士兵逃跑,這哪裡是正常人幹的事?怪不得諸葛瞻會戰敗呢?這完全就是紙上談兵啊!

結語

綿竹城破時,諸葛瞻讓士兵站在溝裡把腿埋起來,有專家一針見血指出:慘敗不出意料!當軍隊士氣低落時,合格的将領都是盡可能去鼓舞士氣,這樣才能發揮出士兵的主觀能動性,但是諸葛瞻卻直接讓士兵站在溝裡把腿埋起來,希望借此避免士兵逃亡,這讓人感覺非常奇怪,正常人哪裡能幹出這種事情?這完全就是紙上談兵,根本不考慮戰場的真實情況,這怎麼可能不戰敗呢?