公元732年10月10日,一隊柏柏爾(來自非洲的遊牧民)偵察兵正催馬慢跑過圖爾(今法國中西部城市)城外荒蕪的農地,他們每個人都把自己裹在好幾層厚厚的長袍中。盡管距他們的首領——倭馬亞王朝的西班牙總督,阿蔔杜勒·拉赫曼(?-732)——帶領他們跨越比利牛斯山脈已有數個月,于數次戰役和劫掠中奪來的,曾屬于法蘭克人的戰利品也讓軍隊有了繼續前進的動力,可西歐寒冷的冬季卻是這些沙漠來客未曾見識過的。似乎,圖爾城裡那些軟弱、瑟瑟發抖的基督徒和他們的财寶,在風雪的面前都變得沒那麼吸引人了。突然,遠處的情景令偵察兵們不由得勒住了馬匹。地平線上,閃爍着的矛尖、鎖子甲的反光、震撼大地的腳步聲與飛揚的塵土,都令他們意識到了一件事:法蘭克人的大軍即将到來。

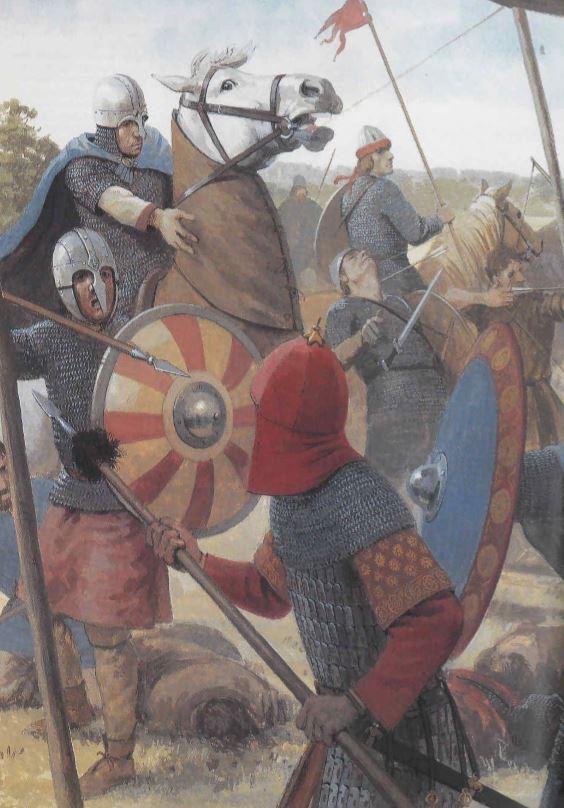

圖爾戰役中交戰的法蘭克和倭馬亞軍隊

率領這支大軍的是法蘭克人的宮相,查理公爵(686-741)。他在接到倭馬亞人入寇的消息後,就以最快的速度集結軍隊,趕往南方。與此同時,阿蔔杜勒·拉赫曼得知法蘭克人的軍隊來到,遂起行拔營出戰。一場決定法蘭克王國,乃至整個西歐基督教世界命運的戰鬥就這樣展開了。

起初,雙方幾乎旗鼓相當,倭馬亞人的騎兵反複沖擊着法蘭克陣線,而法蘭克人則列出堅固的盾牆加以抵擋。而後形式開始逆轉,當時的編年史中記載,法蘭克戰士們"如大海一般無法被撼動。他們堅定的站着,一個貼着另一個,形成如冰塊般的堡壘",且"不知疲倦地将寶劍揮向敵人的胸膛",面對無法擊破的陣勢,倭馬亞騎兵漸漸居于下風。這時又傳來查理率軍偷襲大營的消息,使得倭馬亞軍的士氣徹底崩潰,阿蔔杜勒·拉赫曼也在撤退中陣亡,法蘭克人取得了輝煌的勝利。這就是早期法蘭克軍隊在戰場上嶄露頭角的最著名例子。

"鐵錘"查理迎戰阿蔔杜勒·拉赫曼

八世紀中葉,曾經強盛的法蘭克王國内部發生了一系列變局。曾為墨洛溫王朝宮相的"矮子"丕平(714-768,即上文中查理公爵之子),取代了最後一任墨洛溫國王,建立了新的加洛林王朝。(關于宮相一職及加洛林篡位的介紹,請查閱本人的另一篇文章:法國的“宮相”們為何能權傾朝野,與我國古代的宰相相比又如何?)而他的兒子查理曼(742-814),則用鋼鐵和十字架統一了整個西歐,800年的聖誕節,他被教宗加冕為"羅馬人的皇帝",接過了已喪失數百年的西羅馬帝國法統,後世将其稱為"加洛林帝國"。

查理曼的帝國

因為法蘭克人本就誕生于曾經野蠻的日耳曼部族,對于他們來說,軍事成就要比其各方面的成就都耀眼。本文将簡要介紹加洛林王朝軍隊的組成和戰術,讓大家對這支曾随查理曼征戰歐陸的軍隊有基本的認識。

· 軍隊構成

加洛林王朝的軍隊構成可分為兩大類:由國内的法蘭克人所組成的主力軍;以及來自各盟國、朝貢國、附屬國的輔助兵團。

本國軍隊中,占比較少,且最精銳的當屬"斯卡拉"(scara),即拉丁語中的"神聖"之意。他們是丕平統治時期組建的軍隊,武藝高強,既能馬上沖擊敵軍,也能下馬列陣戰鬥。查理曼時期多用作王室護衛,直屬國王指揮。11世紀誕生的史詩《羅蘭之歌》中,那位聖騎士羅蘭在現實中的原型想必就是一名斯卡拉近衛。除此之外,查理曼時期的法蘭克軍中,其他貴族騎兵的占比也越來越多,和早期步兵占絕對多數的墨洛溫王朝軍隊大不相同。

圖為斯科拉(scola),即高階斯卡拉軍官

除了這些職業士兵外,法蘭克軍隊的絕對主力則由征召兵組成。與平時也接受訓練的職業士兵不同,征召兵們隻會在戰争爆發時才會被叫上戰場,組成步兵。這種征召方式被稱作"蘭特韋裡"(lantweri),對征召兵的管理和招募,法令有着很嚴苛的規定。801年的《意大利敕令》中記載:"任何自由人若蔑視我的指令,拒不應召……依照法蘭克法,将付六十索裡達罰金。"另一條則是:"任何人若蔑視王法,不得國王準許,擅自離開軍隊,自行回家……應處死刑,财産沒入國庫。"征召兵們的裝備群組織紀律多不如職業兵,但正是有了這些數量龐大的"炮灰"們,加洛林軍隊的正面陣線才得以維系。

征召兵和帶領他們的貴族

另一方面,法蘭克軍中也有着衆多的外籍士兵,他們來自勃艮第、巴伐利亞、普羅旺斯、布列塔尼和倫巴第等諸多地區,這些人以他們家鄉的方式作戰,通常在戰場上會被分派到需要他們的地方。譬如布列塔尼人和倫巴第人就會和法蘭克騎兵一同沖擊敵方陣線;而擅長遊擊戰的阿基坦人和來自伊比利亞的哥特人則會充當散兵,誘使敵人進攻或在後方騷擾敵軍。

并肩作戰的加斯科涅騎兵和斯卡拉衛士

· 戰術和武備

由于中世紀早期馬镫尚未普及,加洛林王朝的"重騎兵"們所扮演的角色和拜占庭帝國人馬具甲的重騎兵并不相同。他們裝備簡單的鎖子甲、投矛和長矛,戰術多以突襲敵軍弱點為主,而不是正面發起沖鋒。作戰時,騎兵們分為多個50-100人的,被稱作"庫雷"(cunei)的陣型,配合己方部隊攻擊敵人的側翼。作為主力的征召步兵則組成龐大的密集方陣,在号角和旗幟的指揮下壓向敵人。

騎兵使用的旗幟

通常情況下,這樣的"法蘭克式"進攻都會迅速沖垮任何敢于抵抗查理曼的宵小之輩,但為了面對從東方而來,行動迅速靈活的馬紮爾騎兵,法蘭克軍隊也開始發展自己的弓箭手和騎射手。這些法蘭克弓兵一般使用源自羅馬時期的雙曲複合弓,晚期多使用輕便靈活的短弓。而阿勒曼尼地區的輔助軍則使用紫衫木制,威力巨大的長弓作為主要武器,比後世英格蘭人建立的長弓軍團要早上四百餘年。騎射手們的裝備與弓箭手差别不大,但為了配合軍隊整體的行動,他們通常下馬作戰,這倒是和17、18世紀歐洲軍隊中的"龍騎兵"頗為相似。

馬紮爾人

就加洛林王朝軍隊的總體來觀察,我們不難發現,它和羅馬帝國盛期的軍團組成有些許相似。它們不僅同樣有着以己民族為主的生力軍,治下的多民族輔助部隊也給面對多種敵人時提供了豐富的戰術選擇。正是憑着這支強大的軍隊,查理曼才得以讓整個歐洲臣服在他的腳下。但九世紀中葉,維京人的崛起給法蘭克人帶來了嚴重的威脅。龐大臃腫的軍隊無法有效對抗維京人的長船,他們"搶了就跑"的海上機動性可不是海軍尚未形成組織的法蘭克人能夠對付的。再加上加洛林一族的後代們争權奪利,爆發内戰,這柄由丕平和查理曼鍛造出的利劍終于崩碎,直到被王權集于一身的近代君主們所重鑄,它才能繼續在曆史舞台上散發光芒。