聲明:文章為轉載文章,非原創。

3d120幀影片舉例,以李安的《比利·林恩的中場戰事》。

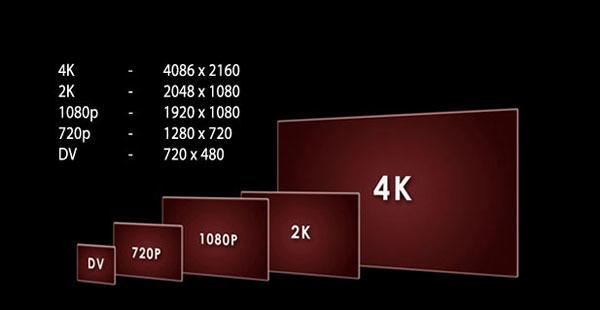

常見分辨率示意圖

4k是一個圖像分辨率概念,按照國際通用的dci影院标準,4k分辨率即指影片每一幀畫面的像素為4096x2160。而所謂的4k放映,其實包含了兩個方面,一是片源的分辨率為4k,二是放映機的分辨率也是4k,隻有這樣的放映才能稱為4k放映。

除此之外,觀衆實際感受到的畫面清晰度還與螢幕尺寸和觀看距離有關,簡單來說就是人眼實際感受到的像素密度。有一個概念叫做“視網膜屏”,即當人眼接收到的像素密度大于人眼分辨率時,人眼便無法察覺到像素顆粒。

對應到影院放映環節,由于畫面從放映機照射到銀幕時會經過放大,是以像素密度會變小,如果湊近銀幕去看,仍能看到一個一個的像素點,是以觀衆必須要在特定的距離外,才能感受到4k影像的清晰呈現。

嚴格來講,目前的3d電影隻能叫“立體電影”,真正的3d應該是指三維空間xyz三個方向上均有位置資訊,例如全息影像,而立體電影的放映仍然是在一塊平面的銀幕上進行,隻是通過左右眼畫面分隔來使人眼産生立體感,但為了簡明起見,下文仍以“3d”指代“立體”。

說到這裡,就有必要解釋下立體視覺原理。人類之是以能感受到空間立體,是由于兩隻眼睛有間距(平均為65mm),這樣一來,兩隻眼睛觀察事物的角度就會不同,所擷取到的影像也會有所差異,這種差異被稱為視差。

也正是因為視差的存在,人眼才會産生立體感,因為不同距離的物體,其視差是不一樣的,是以視差可以跟深度對應起來,這也正是立體電影的原理所在——提供左右兩幅有視差的畫面,并通過立體眼鏡等技術在放映時将畫面分隔開,分别進入觀衆的左右眼,進而讓觀衆感受到畫面中不同物體的深度。

《阿凡達》3d畫面

3d電影早在上世紀50年代就盛行過一段時間,但由于當時的制作和放映技術還很落後,畫質也很差,是以觀看時會有極大的不适感。真正解決3d電影觀影體驗的便是《阿凡達》,這部影片制作中所研發的cameron-pace立體拍攝系統至今仍是國際上最先進的拍攝系統,能夠提供準确而舒适的畫面,目前大多數“實拍3d”電影都是使用的這套系統。

《阿凡達》推動了立體電影市場大繁榮,但由于實拍的成本和技術限制,“轉制3d”成為更多影片的選擇,經過五六年的改進,如今立體轉制技術已經不再受人诟病,但與實拍的效果仍有差距。

人眼接收資訊是一個連續不斷的過程,但從技術實作上講,“連續”隻是一個理想化的概念:時間是連續的,但技術無法把時間無限度劃分,是以必須有一個最小機關,在電影領域,這個機關就是“幀”。而每秒多少幀,指的就是技術所能達到的對連續時間的分割精度。

幀數越大,運動模糊越小

是以,電影的拍攝過程就是将連續時間内的光線變化采集記錄為離散的一幅幅靜态電影畫面。而在放映階段,要讓這些靜态畫面重新“動”起來,就要運用到人眼的視覺暫留原理。人眼的感光細胞在接收到光線并産生神經電位後,這種電位不會立刻消失,而是會逐漸衰減,這一衰減過程就是視覺暫留。實驗表明,人眼的視覺暫留時間大約為0.1秒左右,是以隻要畫面切換的速度大于12幀/秒,人眼就會将上一幀的暫留影像和下一幀畫面連起來,形成連續的視覺感受。

目前電影之是以以24幀/秒作為幀速率标準,是由多種因素共同決定的,其中很大因素在于當時的機械裝置所能達到的運轉速度有限,另外幀速率越高,膠片的消耗量也會越大,是以最終選擇了24幀/秒的幀速率。這一标準執行了近一個世紀,其間雖然也有高幀率格式出現,但鑒于成本太高,沒有普遍推廣開。直到《霍比特人》48幀上映,高幀率制式的商業化運作才成為可能。

需要指明的是,高幀率電影包含拍攝高幀率和放映高幀率兩方面,拍攝高幀率很早就實作了,但這麼多年來放映一直秉承24幀的标準,人們常說的“慢鏡頭”就是指高幀率拍攝、正常幀率放映,隻有當拍攝和放映速度相同,且都遠高于24幀/秒時,才能稱其為高幀率電影。而120幀顧名思義就是拍攝和放映都達到每秒種120幀。

關于這個問題,李安在訪談中做了詳細解答。雖然又一次走在了技術前沿,但李安從來不會被影迷認為是技術控,相反,他的作品永遠都是以深刻而細膩的角色刻畫和精神層面的思考來感染觀衆。

不過,作為一個敢于挑戰自己、不怕失敗的人,李安總是願意用超常的方式來達成自己的叙事目的。在籌拍《少年派的奇幻漂流》時,李安清楚地知道,影片成功的關鍵就在于多重故事線,在表面劇情下隐藏着多種可能,能夠引發觀衆去思考故事背後的秘密。

《少年派的奇幻漂流》中這個場景的3d效果很強,前後景層次分明

如何用畫面來展現這種思維深度呢?最好的辦法莫過于3d。這也是為什麼我們在《少年派的奇幻漂流》中會看到大量疊化鏡頭的原因,不同深度的圖層用來表現不同的内容,進而将故事的多重線索——包括主觀和客觀全部呈現出來。

很快李安發現,使用3d技術之後,現有的2k分辨率不足以支撐畫面中增加的資訊量,要知道,即便是《阿凡達》,在拍攝時所使用的攝影機分辨率僅為1920x1080,無法完整呈現3d世界真正的奇妙之處。是以,4k分辨率對于3d電影來說有極大的益處,觀衆能夠看清更多細節,制作者也能在畫面中融入更多的資訊。

3d和4k并不是李安首創,但談到120幀高幀率技術,李安卻是第一個勇于嘗試的人。按照李安的說法,120幀是為了真實呈現人類複雜的内心活動。我們都會有這種體會,就是在短短的時間裡思考了很多事情,經曆了極為豐富複雜的内心活動。

《比利·林恩》采用3d/4k/120幀是為了展現角色豐富内心

過去電影裡展現這種内心活動所使用的技巧是“慢動作”,将短時間内發生的事情拉長,一一鋪陳開來,進而為這一瞬間增添資訊量。但李安認為這跟人類的真實體驗不一樣,時間不應該被拉長,但機關時間内的資訊密度卻可以增加,這正是使用120幀的目的,可以在一秒的時間内給觀衆帶來更多的資訊。這種變化可能是潛移默化的,但人眼往往就就會在這種不經意中捕捉到平時未曾注意的細節。

《比利·林恩的中場戰事》這部影片的故事架構是描繪男主角比利·林恩在受邀參加全美橄榄球聯賽中場秀時的内心活動。基于以上原因,李安大膽采用了4k、3d、120幀這一頂級搭配來進行拍攝和放映,進而最大限度地展現男主角細緻的表情變化,襯托不同環境背景下人物的心理活動。

李安曾坦言,《比利·林恩的中場戰事》在技術方面最大的挑戰在于沒有參考标準,一切都得靠摸索嘗試,即便技術先驅道格拉斯·特魯姆布在幾年前就試驗過這種規格的拍攝和放映,但那也隻是實驗室環境下的産物。

李安甚至自己都說不清想要達到什麼樣的效果,但他清楚自己在探索一套全新的觀影方式,甚至是視聽語言模闆。他認為,電影在未來會有新的格式規範,觀衆也将逐漸接受這種新的觀影體驗,我們所謂的“電影感”這個概念,在未來可能會發生根本的改變。

至于4k/3d/120幀技術給《比利·林恩的中場戰事》帶來的變化,大緻可以從制作、放映和觀影體驗三方面來談。

4k的高分辨率對演技的要求很高,男主姐姐(克裡斯汀·斯圖爾特 飾)的表演受到普遍贊揚

首先在拍攝制作階段,分辨率的提升使得畫面中的瑕疵更容易被觀衆察覺,是以整個片場的布景、服裝道具、化妝、演員表演都必須精益求精,而很難像以往一樣采用一些投機取巧的辦法。

3d帶來的變化主要是攝影層面,為了減少視差變化帶來的眩暈感,3d電影講究運鏡更加平穩、剪輯節奏更舒緩,并且要嚴格控制場面排程,畫面的構圖設計也要以有利于3d呈現為基礎。

而高幀率帶來的最顯著變化就是資料量激增,這給資料管理和後期制作都增加了不少難度。另外,拍攝現場所有裝置的時間同步都必須調整到以120幀/秒為标準,尤其是燈具的閃爍頻率必須與攝影機同步,才不會讓拍出來的畫面忽明忽暗。

全球僅5家影院能放3d/4k/120幀,圖為其中之一:北京博納悠唐店

從放映技術上講,目前能夠實作4k/3d/120幀放映标準的隻有科視出品的雙頭rgb三色雷射放映機,這種放映機以三色雷射光源代替傳統的氙燈光源,不但亮度和對比度更高,色彩還原、寬容度、色域範圍等都得到了顯著提升,進而確定滿足這一高規格放映所需的超精細畫質。這種放映技術的成本非常高昂,裝置也沒有量産,是以目前全球隻有5個影廳配備了這套放映裝置。

站在觀衆角度看,4k和3d也都不算什麼新鮮事物,隻有高幀率是中國觀衆從未體驗過的(《霍比特人》三部曲國内并未引進高幀率版本),是以觀後感也主要集中在120幀這個技術點上。大多數觀衆認為,第一次接觸120幀/秒的電影畫面時,會有一種看超高清電視的錯覺。

在戰争場面中,這種運動模糊的消失讓畫面現場感更強,但同時“電影感”也削弱,更像是看高清電視

因為幀速率高了之後,同樣的運動被分割成更多更細的瞬間,每個瞬間的運動量變小,是以畫面中的運動模糊也會減小。觀衆們早已熟悉了24幀/秒的運動模糊,突然看一個幾乎沒有運動模糊的影像時,會感覺畫面異常的真實,甚至失去了所謂的“電影質感”,變成了高清現場直播,這也是觀衆普遍反映容易出戲的原因。

幀率提高導緻光圈變大,景深變小,前實後虛對比強烈,這是否與追求真實感相沖突呢?

除此之外,幀率提高導緻曝光時間變短,是以為了保障畫面所需曝光量,鏡頭光圈會比以往開得更大,這也就造成了畫面中的景深範圍變得更小。按理說,大景深更有利于3d畫面,而在《比利·林恩的中場戰事》中,經常發生除了畫面主體是清晰的,其他背景元素全都模糊一片的情況,尤其是在某些近景和特寫鏡頭裡。這種前實後虛的強烈對比并不是人眼在現實中看東西的感受,是以似乎又與追求人眼的真實感受相沖突。

文章來源:http://news.mtime.com/2016/11/15/1563061-all.html#p2