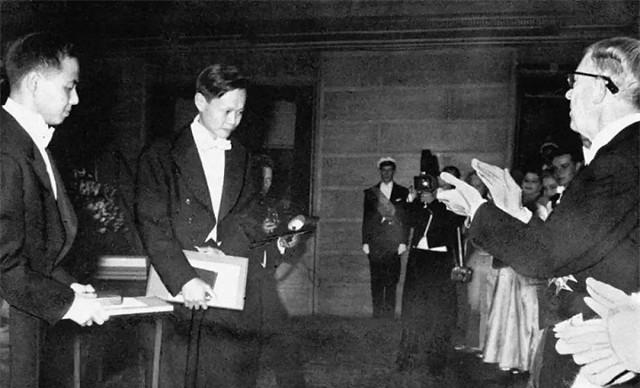

1957年,在瑞典首都斯德哥爾摩出席諾貝爾獎授獎儀式的楊振甯,第一次收到了嶽父杜聿明的信。

信中,杜聿明先是祝賀女婿,其後提醒他這份榮譽屬于民族而不僅僅隻是個人的。雖隻有短短數語,但卻意味深長。這封信是楊振甯在國内的老師,時任中國科學院高能實體研究所所長張文裕帶來的。

楊振甯(左二)

彼時的國内,在得知楊振甯獲得諾貝爾獎時,周恩來總理立即派人将這一消息告知了在北京戰犯管理處改造的杜聿明。

與此同時,遠在台北的杜聿明的夫人曹秀清,也被蔣介石第一時間召見了。

曹秀清(左一)

因為現實的因素,彼時的杜聿明、曹秀清以及楊振甯和杜的長女杜緻禮,身處三地不能團聚。随着楊振甯在實體學領域取得巨大的成就,他個人以及自己的研究領域,重要性不言而喻。

張文裕出國前往斯德哥爾摩之前,又去了一趟北京戰犯管理處與杜聿明見面。張文裕希望杜聿明以嶽父的身份,給楊振甯寫一封信。

經過張文裕的簡單介紹,杜聿明才知道從未謀面的女婿,從事的是什麼工作,并且對他取得的成就感到十分高興。

彼時的杜聿明,從1949年初在淮海戰場被俘,已經經過了8年的思想改造,他的諸多想法已經發生了很大變化。在他的内心深處,自然希望女兒還有女婿盡快回來。

畢竟,除了在1956年給女兒杜緻禮寫過一封信之外,他與女兒,已分别整整10年了。

10年前的1947年,國共雙方在戰場上交兵正酣。在北平輔仁大學還未畢業的杜緻禮,依然漂洋過海去了美國。這裡面,或許有杜聿明為女兒前程和安全的考慮

杜緻禮

不過,随後國内翻天覆地的巨變,也讓杜聿明一家碎裂成為幾塊。他自己在被俘後,長期生活在北京。夫人曹秀清則帶着其餘的兒女,在新中國成立前夕去了台灣。

由于中美兩國在上世紀五十年代的交惡,對于女兒在美國的求學和生活情況,身處北京的杜聿明很長時間都完全不了解。

杜緻禮赴美的第3年,與在西南聯大附中讀書時期的老師楊振甯相逢。

那時的楊振甯,剛從芝加哥大學畢業,他進入了普林斯頓高等學術研究所,這裡是公認的全世界理論實體最高學府之一。而楊振甯,也是研究所裡第一位華人教授。

事業蒸蒸日上,愛情也如約而至。異國他鄉與杜緻禮的相逢,兩個年輕人一見傾心。很快在1950年前後,楊振甯和杜緻禮在美國結婚。

由于新中國剛剛成立,國内局勢還未完全平息,兩個人那時候還未想過何時回去。

楊振甯開始着手考慮他和妻子今後的生活,他想要買一所房子。然而就在這件事上,楊振甯深深感受到了在美華人所受的歧視。

他和妻子看好了一處地方,并且傳遞了定金,可過了不久,房産公司卻說要将定金退還給他,言外之意是這房子不能賣給他。

楊振甯感到很吃驚,詢問房地産公司為何這麼做。哪知道房地産公司方面的答複是,其餘看房的客戶,聽說有一個中國人在這裡買了房子,是以都放棄了訂房,公司方面覺得楊振甯這個中國人影響了生意,是以就不打算把房子賣給他。

憤怒的楊振甯立刻找了一個律師,打算跟地産商打官司。然而律師卻如實告訴楊振甯,這官司無論如何也打不赢。合同裡頭沒有任何一項關于這方面的條款,律師讓楊振甯放棄。

雖然生活上備受歧視,但學術研究上楊振甯進行得異常順利,那一時期也是他學術上的黃金時期。

不過,事業上縱然再有成果,但也難抵思鄉愁苦。他和妻子,不時都會想起身處國内的父母。

楊振甯與母親

1956年,一封幾經輾轉的家書,送到了杜緻禮的手上。看着信封上熟悉的字迹,杜緻禮已蓦然落淚。那是她在美國第一次收到父親杜聿明的來信,由于中美兩國并未建交,這封家書的投遞想必曆經波折。

丈夫楊振甯提議,把收到信的這天當作家庭的紀念日。同一天,杜緻禮給身處台灣的母親也寫了一封信。

楊振甯夫婦

1957年,楊振甯帶着妻兒動身前往歐洲。他要到瑞典領取諾貝爾獎金,在此之前還要在瑞士的日内瓦做短暫的講學。

讓楊振甯未曾料到的是,他能在日内瓦和父親楊武之重逢。父子一别12年,再一次相逢時的激動場面,多年以後楊振甯依然記憶猶新。那也是楊振甯的父親,第一次見到兒媳和孫子。

由于楊振甯在日内瓦隻是做短暫停留,親人之間縱有說不完的離愁别緒,也沒有那麼多的時間。臨别之際,父親送給楊振甯兩句話:每飯勿忘親愛永,有生應感國恩宏。

楊振甯一家三口

後來,楊振甯才知道,與父親在日内瓦的相聚,是周恩來總理親自做出的安排。

就在楊振甯獲得諾貝爾獎的第二年,他的嶽母曹秀清從台灣來到了普林斯頓。此行,她是帶着蔣介石的指令,動員楊振甯去台北的。

那時的曹秀清,對國内大陸還有深深的疑慮。一直到1959年12月,杜聿明獲得特赦,曹秀清内心的顧慮才漸漸消散。又過了3年,她輾轉回國,與丈夫團聚。

此間楊振甯和家人的聯系,也沒有中斷。他不但能收到嶽父從國内寫來的信,而且在1962年的時候,楊振甯在日内瓦又與父母以及弟弟楊振平相聚。1964年,他們全家又在香港見面。

但由于中美兩國的關系還未解凍,再加上楊振甯從事的核實體研究,是以他回國的事遲遲未能成行。

在香港與父母見面7年之後的1971年,中美之間的關系出現了松動的迹象,楊振甯才有了回國探親的機會。

那年夏天,楊振甯帶着家人踏上了回國之旅。由于中國和美國沒有建交,楊振甯隻能借道法國回來。

周恩來特意做了安排,但在簽證辦理現場,還是出現了一段小插曲。中美兩國互相不承認,楊振甯不能直接使用護照辦理簽證,另外一張貼有他相片和簽字的紙張,才是他能回國的真正簽證。

闊别26年,當駕駛員報告飛機進入中國領空,楊振甯心跳得厲害。

楊振甯與鄧稼先

百忙之中的周恩來,又特意安排了楊振甯及其家人親屬的會面。作為女婿,楊振甯第一次見到了嶽父杜聿明,在席間他稱呼杜聿明為先生。一旁的周恩來迅速糾正他:“應該稱呼嶽父大人”。于是,大家都在輕松的氛圍下笑了起來。

闊别許久的家庭重逢,為二十多年來的相思之苦劃上了一個完美的句号。

除了和家人團聚外,離開祖國這麼多年,楊振甯想見的人真是太多了。他特意列出了一張很長的老友名單,其中第一個想見的,就是好友兼同學鄧稼先。

一番走訪下來,了卻了楊振甯二十多年來的思鄉之苦。當年離開時那個滿目瘡痍的國家,如今已然在蒸蒸日上。

從離開再到回來,就像楊振甯1945年在昆明出發前往美國時,父親在擁擠的人流中一個多鐘頭的守望。縱是那瘦弱的身軀,被擠在人流裡讓楊振甯遍尋不見,但父親在這裡,家也就永遠在這裡。無論遊子身處何方,心底的呼喚從未停歇。