1950年深秋的一天,邵力子和傅作義受邀到毛主席在中南海頤年堂的住處,2人準時到達。當55歲的傅作義下車後扶68歲的邵力子下車時,毛主席已經出門相迎了。

曆史的面貌有時候變化也很快。就在此前一年,也就是1949年,傅作義還是蔣介石的華北“剿匪”總司令,而邵力子則是國民黨南京政府指派的與中共進行和談的和平商談代表團代表。而今天,這兩個人卻都成了毛主席的座上客。

這兩人怎麼有如此轉變?我黨最早黨員之一的邵力子作為國民黨的和談代表在北平時,于1949年4月9日與毛主席個别談話後,就決定留平不返,堅決站到毛主席、共産黨上司的人民革命陣營方面來了,新中國成立後任政務院政務委員;而抗日名将傅作義也順應曆史潮流,深明大義,在1949年1月率部起義,以和平解放的方式将北平交給解放軍,新中國成立後,被任命為水利部部長。

此時,毛主席見兩人下車來,大步迎上前,一一握手說道:“歡迎,歡迎,先生和将軍都很準時呵!”

邵力子非常熟悉一樣地說:“主席是珍惜時間的人。”

傅作義則以軍人的口氣說:“軍人第一是以服從指令為天職,第二是以時間的準确為生命。”

毛主席微笑着說:“那讓我們就隻争朝夕地進屋吧。”

說着,3人來到客廳門口。主人示意客人先進,客人謙讓着,毛主席隻好說:“客不進,隻有主先行了。”邊說邊領先走進。

主客入座後,邵力子發現書桌上文房四寶還沒收拾,寫好的字幅上墨迹也沒幹透,于是就問道:“主席正在寫字?”

“是呵。”毛主席用一種神秘的眼神瞧着邵力子說。

邵力子望了望毛主席的表情,一下子還沒有反應過來,毛主席接着說:“我久知邵老是前清的舉人,早年又與當代草聖于右任老等人在一起靠賣文為生,是以,我做了個字謎,想請你這位清朝的舉人給解一下。”

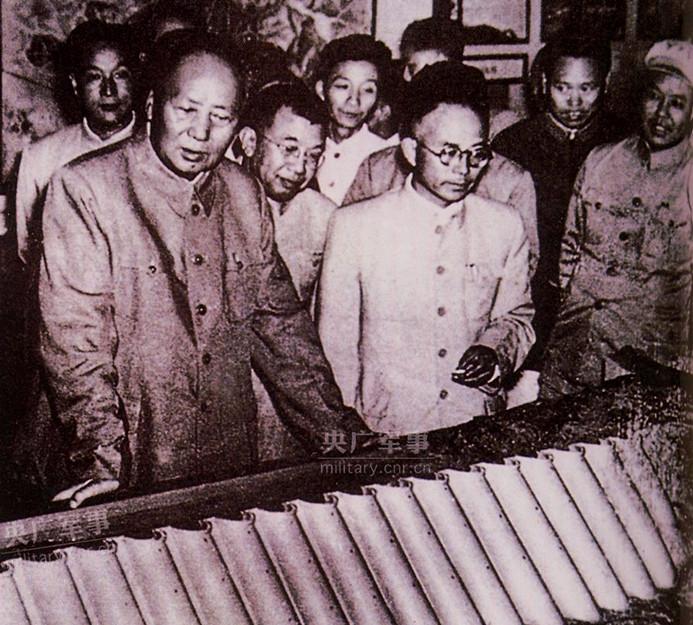

1958年毛主席在安徽視察時觀看梅山水庫模型

毛主席說着站起來,拿起宣紙遞給邵力子。隻見上邊有兩個蒼勁有力的大字:治淮。

邵力子在清朝光緒二十八年(1902年)考中舉人。

毛主席對邵力子說:“邵老啊,我這可是個續字謎啊!”說完拿起一支煙,用火柴慢慢點燃,又悠然地吸了一口。見邵力子一副既認真又納悶的樣子,便提示道:“我這續字謎隻有兩個字。”說着用手指着放滿文房四寶的書桌。

邵力子頓悟,脫口說道:“方案!”

“對呵!”毛主席認真地說:“今天我請二位來,就是為治理淮河的方案,聽聽你們的意見。”

原來,1950年7、8月間,淮河流域發生了特大洪澇災害,淮河接連兩次大決口,河南、安徽兩省1300多萬人受災,4000餘萬畝土地被淹。為此,毛主席與周恩來經過商議,派政務委員曾山趕赴受災地區視察并彙報。

不久,毛主席又收到安徽省委書記曾希聖緻華東局、華東軍政委員會并轉中央的電報,詳細報告了有關淮河決口造成的損失:

今年水勢之大,受災之慘,不僅重于去年,且為百年來所未有,淮北20個縣、淮南沿岸7個縣均受淹,城市因受淹而遷徙者約23萬人。被淹田畝3100餘萬畝,占皖北全區二分之一強。全無收者2200餘萬畝,房屋被沖倒或淹塌而已報告者80餘萬間,死499人……來不及逃走,或攀登樹上,失足堕水,有在樹上被毒蛇咬死者,或船小浪大翻船而死者……

當毛主席看到“有在樹上被毒蛇咬死者”的地方,不忍再看下去了,那滾動欲出的淚水再也控制不住了,滴在了這份電報上。毛主席拿起一支紅藍鉛筆,在“有在樹上被毒蛇咬死者”的下邊,重重劃了兩道橫杠。

這時,秘書田家英進來取檔案,毛主席顧不上擦掉眼淚,對田家英說:“我這人,見到窮人遭難就要流淚。”“我們要是不能根治淮河,那還算是什麼共産黨人!”

邵力子

毛主席在電報上批示道:

周(注:周恩來): 請令水利部限日作出導淮計劃。送我一閱。此計劃八月份務須作好,由政務院通過,秋初即開始動工。如何,望酌辦。

從7月20日至9月21日,毛主席接連在淮河水災及治淮情況的電報上寫了4封批示信給周恩來。這充滿急驟旋律的4封信,吹響了新中國治淮的号角,凝聚着毛主席關心愛護群衆,與人民群衆患難與共的無盡深情!按照毛主席的訓示和号召,一批又一批上司幹部、專家、學者和全國各大專院校土木工程系大學生奔向淮河兩岸;人民解放軍兩個師放下鋼槍,摘掉領章帽徽開到治淮工地;豫、皖、蘇三省人民積極參與治淮,不到4個月時間,千裡淮河上集結了220萬軍民,開始了治理淮河的偉大壯舉。

毛主席深知根治淮河是一項大工程,而且還是一項科學性很強的工作。如何才能做到在治淮過程中少走彎路?毛主席決定大搞調查研究,與此同時,還要調動一切有利因素為治淮服務。聽取邵力子和傅作義兩人對治理淮河的方案的意見就是毛主席采取的措施之一。

傅作義首先向毛主席介紹了水利部制定治淮方案的過程,然後鄭重地說道:“我們水利部正在總理的上司下,進一步研究、完善治理淮河的方案。”

“我已經看了總理有關治理淮河的報告,”邵力子接着傅作義的話題說道,“我是過來人,是以,我贊成總理說的淮河年年鬧災,是當年蔣介石為阻止日軍南下,在花園口炸開黃河大堤造成的。這是因為黃河的泥沙破壞了淮河原有的蓄洩洪水的能力。”

“邵老一言中的!”毛主席很是誠懇地說道,“當年,邵老做西京王的時候,我長征一到達陝北,就聽當地的老百姓美傳您是當代的大禹。”

西京是封建王朝國都的“京号”,意為西邊的京城。在我國曆史上,西京通常指的是十三朝古都長安——今西安。西安也是沿用“西京”之稱時間最長的城市。

毛主席稱邵力子是西京王,指的是邵力子任國民政府陝西省主席。那是日本發動“九·一八”事變後,蔣介石第二次下野,把邵力子外放陝西,坐鎮西安,代蔣控制多事的西北地區。也就在在西安執政的5年之中,邵力子帶領陝西人民治理黃河,而且很見成效,被當地老百姓傳為當代治水的大禹。也正是因為邵力子有這樣一段特殊的從政經曆,毛主席才聽取其對治淮的意見。自然,邵力子也想到了這一點。但是,當聽到毛主席如此贊譽其治理黃河的功績的時候,邵力子又謙虛地連連說道:“百姓過譽了,過譽了!”

這是民工在河南省禹縣白沙水庫工地運送土石(1951年攝)。

“我看是有他們的道理的。”毛主席坦然說道,“我當時聽後也感到新奇。事後才有人告訴我,當年邵老重視黃河水利,親自主持修了泾惠和洛惠兩大渠,建了龍門閘和風陵渡工程。我想這就是老百姓至今還流傳邵老治水故事的原因吧!”

“主席過獎了!”邵力子非常客氣地說,“那時,我任國民政府陝西省主席,治理黃河是我的責任。再說,我做的那點區區小事,怎能與今天共産黨和主席想根治淮河的工程相提并論呢,何足挂齒矣!”

“邵老那時的作為,現在看來也是難能可貴!”毛主席在曆數了邵力子在治理黃河上的成績之後,又說道:“今天,我請邵老來的目的有二:一是想聽聽您的意見,再是邵老您能離京去實地考察,那是最好不過的。話再說回來,這也就是我寫的那個續字謎的謎底。”

邵力子從政數十載,自孫中山到蔣介石等政壇要人都時相過從,有的還私交甚笃。但是,卻未遇見過像毛主席這樣善做工作的領袖人物。是以,心悅誠服地說道:“請主席放心,我打算立即成行。”

“不,不。”毛主席急忙擺手制止,“現在淮河正在抗洪、救災,不是邵老這樣年紀的人去的時候。”

“那我何時成行呢?”邵力子問道。

“再定。”毛主席凝思片刻,“到時,我一定為邵老寫一幅字,以壯行色!”

“請放心,我一定不辜負主席的期望!”

和邵力子交談完後,毛主席又十分客氣地對傅作義說道:“傅将軍,你是新中國的第一任水利部部長,請将軍集思廣益,再拟定一個全面的興修水利方案。”

“我盡快落實主席這一重要訓示。”

“我哪有那麼多的重要訓示喲。”毛主席微微地搖了搖頭,“這些天來,由于淮河水禍如此嚴重,使我想了很多問題,看起來,要想改變我國的貧窮面貌,首先就要大興水利。我們這些人如果能把幾千年來的水患化害為利,那可是造福于民、功德無量啊!”

“對,對!”傅作義也連連點頭答應。

傅作義

1950年8月25日,傅作義主持召開了水利部第一次治淮會議,确定了根治淮河的基本方針:蓄洩兼籌,上中下遊兼顧。11月3日,傅作義在政務院會議上作了關于治理淮河的報告。

1951年3月17日,傅作義第一次親赴淮河上中下遊視察,曆時49天,在位于今河南省舞鋼市境内淮河上遊洪河支流滾河上視察時,傅作義看到在兩山之間非常适合建造人工水庫,憑多年的治水經驗,當即決定在那個位置上建一座大壩,這就是有名的石漫灘水庫。6月底,視察淮河結束後,傅作義詳細向政務院彙報了視察情況。7月,傅作義又主持召開了第二次治理淮河的會議,并确定了治理淮河的第二個年度工程。

上文說傅作義“憑多年的治水經驗”,這從何說起呢?

原來,新中國成立前,傅作義就多次上司治水,對水利事業有着巨大貢獻。1931年12月28日,傅作義被國民政府任命為綏遠省主席,積極整軍經武,消解匪患,整頓稅收、金融,疏浚河渠,發展工農業生産,這也是傅作義治水的發端。1939年冬,傅作義在緩遠省的河套地區組織第八戰區副司令長官部,統領10萬國民黨正規軍。當時河套地區雖然是緩遠省的産糧區,但由于水利工程十分落後,糧食生産遠遠不能滿足軍民需要。傅作義就借到重慶開會的機會聘請水利專家王文景擔任緩遠省水利局長一職,在傅作義支援下大搞水利建設。每逢水利工程需要軍隊幫助時,傅作義都會從部隊中抽調人員,并由團首長親自帶隊分片包幹,按期完成任務。這樣,傅作義率領的10萬國民黨正規軍也成為了10萬水利大軍。據史料記載,1941年,傅作義派兵幫助地方興修水利,挖渠引楊家河水澆地,後來,人們将這條渠命名為“機緣渠”,以此表達對傅作義的頌仰之情。1943年,傅作義提出了“治軍治水并重”的口号,大興水利,以軍隊為主,民工為輔,開挖了複興渠,改善了五原、晏江兩縣的引水設施。從1941年到1945年抗戰勝利前夕,傅作義帶領部隊在河套所挖的寬15米以上的幹渠達850公裡,寬3米以上的支渠超過5000公裡,還充分利用河渠養殖鯉魚供應市場。傅作義主政時的河套地區當時被人們譽為“塞上江南”。1945年夏,傅作義請黃河水利委員會測量隊到河套,進行從甯夏石嘴山到後套的黃河流速、降波、河床變遷等一系列勘察,積累了珍貴的治理黃河的第一手資料。由此可見傅作義對水利事業的關注。

也許就是因為曾經治水,是以,在北平和平解放後,當毛主席問傅作義将來願意做什麼工作時,傅作義毫不猶豫地回答說:“我想,我不能在軍隊裡工作了,最好讓我回到黃河河套一帶,去做點水利建設方面的工作。”毛主席說:“你對水利感興趣?黃河河套水利工作面太小,将來你可當水利部長麼!那不是更能發揮作用嗎?”傅作義建國後的工作就此确定下來。也正是因為傅作義在新中國成立前積累了“多年的治水經驗”,毛主席才聽取其對治淮的意見。

治理淮河的第二期工程中,民工在河南省泌陽縣闆橋水庫工地施工。

1951年5月,邵力子遵照毛主席的訓示,以“中央治淮視察團”團長的身份,率領各民主黨派及中央有關各部負責人共32人,分赴皖北、河南、蘇北3省工地和南京、上海、海甯等地視察。一面毛主席親筆題寫的“一定要把淮河修好”的錦旗,緊緊地跟随着邵力子的行蹤,這是毛主席特意為這次視察而寫的。邵力子回到北京以後,給毛主席寫了一份考察報告。沒過幾天,毛主席親自給邵力子打來了電話:“邵老的報告拜讀了,覺得很好,也符合實際。中央已研究決定,先從淮河向水患宣戰。”

自1950年冬至1954年春,淮河流域每年一個大戰役,共進行了四期治淮工程,上工1200萬人次,修建水庫6座,行蓄洪區10餘處,疏浚了幹支流河道,修建了淮河大堤,治淮初戰取得了重大勝利。

淮河治理火熱現場曾讓傅作義感慨萬千地說:

我所看見的一切,滿眼都是力量,滿眼都是希望。依靠共産黨的上司,人民政府是深深地紮根在每一個角落、每一塊土地、每一個人心的深處,是以人民政府的力量是不可搖撼的偉大。

聲明:歡迎點贊、評論、贊賞,歡迎大家點選“關注”箫吹明月。本頭條賬号文章均為箫吹明月原創,受“維權騎士”保護,如對本賬号文章有抄襲、洗稿等侵權行為,箫吹明月将依法維權。圖檔來源于網絡,如果涉及侵權,請聯系作者删除。