1950年深秋的一天,邵力子和傅作义受邀到毛主席在中南海颐年堂的住处,2人准时到达。当55岁的傅作义下车后扶68岁的邵力子下车时,毛主席已经出门相迎了。

历史的面貌有时候变化也很快。就在此前一年,也就是1949年,傅作义还是蒋介石的华北“剿匪”总司令,而邵力子则是国民党南京政府指派的与中共进行和谈的和平商谈代表团代表。而今天,这两个人却都成了毛主席的座上客。

这两人怎么有如此转变?我党最早党员之一的邵力子作为国民党的和谈代表在北平时,于1949年4月9日与毛主席个别谈话后,就决定留平不返,坚决站到毛主席、共产党领导的人民革命阵营方面来了,新中国成立后任政务院政务委员;而抗日名将傅作义也顺应历史潮流,深明大义,在1949年1月率部起义,以和平解放的方式将北平交给解放军,新中国成立后,被任命为水利部部长。

此时,毛主席见两人下车来,大步迎上前,一一握手说道:“欢迎,欢迎,先生和将军都很准时呵!”

邵力子非常熟悉一样地说:“主席是珍惜时间的人。”

傅作义则以军人的口气说:“军人第一是以服从命令为天职,第二是以时间的准确为生命。”

毛主席微笑着说:“那让我们就只争朝夕地进屋吧。”

说着,3人来到客厅门口。主人示意客人先进,客人谦让着,毛主席只好说:“客不进,只有主先行了。”边说边领先走进。

主客入座后,邵力子发现书桌上文房四宝还没收拾,写好的字幅上墨迹也没干透,于是就问道:“主席正在写字?”

“是呵。”毛主席用一种神秘的眼神瞧着邵力子说。

邵力子望了望毛主席的表情,一下子还没有反应过来,毛主席接着说:“我久知邵老是前清的举人,早年又与当代草圣于右任老等人在一起靠卖文为生,所以,我做了个字谜,想请你这位清朝的举人给解一下。”

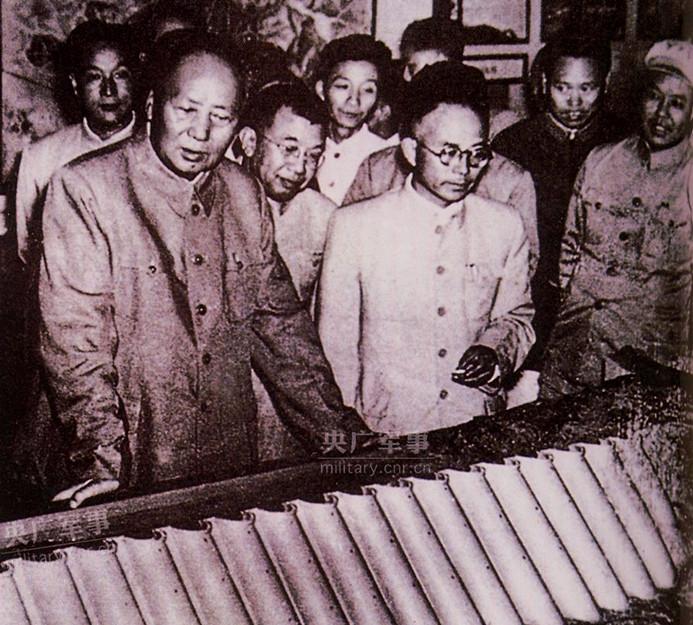

1958年毛主席在安徽视察时观看梅山水库模型

毛主席说着站起来,拿起宣纸递给邵力子。只见上边有两个苍劲有力的大字:治淮。

邵力子在清朝光绪二十八年(1902年)考中举人。

毛主席对邵力子说:“邵老啊,我这可是个续字谜啊!”说完拿起一支烟,用火柴慢慢点燃,又悠然地吸了一口。见邵力子一副既认真又纳闷的样子,便提示道:“我这续字谜只有两个字。”说着用手指着放满文房四宝的书桌。

邵力子顿悟,脱口说道:“方案!”

“对呵!”毛主席认真地说:“今天我请二位来,就是为治理淮河的方案,听听你们的意见。”

原来,1950年7、8月间,淮河流域发生了特大洪涝灾害,淮河接连两次大决口,河南、安徽两省1300多万人受灾,4000余万亩土地被淹。为此,毛主席与周恩来经过商议,派政务委员曾山赶赴受灾地区视察并汇报。

不久,毛主席又收到安徽省委书记曾希圣致华东局、华东军政委员会并转中央的电报,详细报告了有关淮河决口造成的损失:

今年水势之大,受灾之惨,不仅重于去年,且为百年来所未有,淮北20个县、淮南沿岸7个县均受淹,城市因受淹而迁徙者约23万人。被淹田亩3100余万亩,占皖北全区二分之一强。全无收者2200余万亩,房屋被冲倒或淹塌而已报告者80余万间,死499人……来不及逃走,或攀登树上,失足堕水,有在树上被毒蛇咬死者,或船小浪大翻船而死者……

当毛主席看到“有在树上被毒蛇咬死者”的地方,不忍再看下去了,那滚动欲出的泪水再也控制不住了,滴在了这份电报上。毛主席拿起一支红蓝铅笔,在“有在树上被毒蛇咬死者”的下边,重重划了两道横杠。

这时,秘书田家英进来取文件,毛主席顾不上擦掉眼泪,对田家英说:“我这人,见到穷人遭难就要流泪。”“我们要是不能根治淮河,那还算是什么共产党人!”

邵力子

毛主席在电报上批示道:

周(注:周恩来): 请令水利部限日作出导淮计划。送我一阅。此计划八月份务须作好,由政务院通过,秋初即开始动工。如何,望酌办。

从7月20日至9月21日,毛主席接连在淮河水灾及治淮情况的电报上写了4封批示信给周恩来。这充满急骤旋律的4封信,吹响了新中国治淮的号角,凝聚着毛主席关心爱护群众,与人民群众患难与共的无尽深情!按照毛主席的指示和号召,一批又一批领导干部、专家、学者和全国各大专院校土木工程系大学生奔向淮河两岸;人民解放军两个师放下钢枪,摘掉领章帽徽开到治淮工地;豫、皖、苏三省人民积极参与治淮,不到4个月时间,千里淮河上集结了220万军民,开始了治理淮河的伟大壮举。

毛主席深知根治淮河是一项大工程,而且还是一项科学性很强的工作。如何才能做到在治淮过程中少走弯路?毛主席决定大搞调查研究,与此同时,还要调动一切有利因素为治淮服务。听取邵力子和傅作义两人对治理淮河的方案的意见就是毛主席采取的措施之一。

傅作义首先向毛主席介绍了水利部制定治淮方案的过程,然后郑重地说道:“我们水利部正在总理的领导下,进一步研究、完善治理淮河的方案。”

“我已经看了总理有关治理淮河的报告,”邵力子接着傅作义的话题说道,“我是过来人,所以,我赞成总理说的淮河年年闹灾,是当年蒋介石为阻止日军南下,在花园口炸开黄河大堤造成的。这是因为黄河的泥沙破坏了淮河原有的蓄泄洪水的能力。”

“邵老一言中的!”毛主席很是诚恳地说道,“当年,邵老做西京王的时候,我长征一到达陕北,就听当地的老百姓美传您是当代的大禹。”

西京是封建王朝国都的“京号”,意为西边的京城。在我国历史上,西京通常指的是十三朝古都长安——今西安。西安也是沿用“西京”之称时间最长的城市。

毛主席称邵力子是西京王,指的是邵力子任国民政府陕西省主席。那是日本发动“九·一八”事变后,蒋介石第二次下野,把邵力子外放陕西,坐镇西安,代蒋控制多事的西北地区。也就在在西安执政的5年之中,邵力子带领陕西人民治理黄河,而且很见成效,被当地老百姓传为当代治水的大禹。也正是因为邵力子有这样一段特殊的从政经历,毛主席才听取其对治淮的意见。自然,邵力子也想到了这一点。但是,当听到毛主席如此赞誉其治理黄河的功绩的时候,邵力子又谦虚地连连说道:“百姓过誉了,过誉了!”

这是民工在河南省禹县白沙水库工地运送土石(1951年摄)。

“我看是有他们的道理的。”毛主席坦然说道,“我当时听后也感到新奇。事后才有人告诉我,当年邵老重视黄河水利,亲自主持修了泾惠和洛惠两大渠,建了龙门闸和风陵渡工程。我想这就是老百姓至今还流传邵老治水故事的原因吧!”

“主席过奖了!”邵力子非常客气地说,“那时,我任国民政府陕西省主席,治理黄河是我的责任。再说,我做的那点区区小事,怎能与今天共产党和主席想根治淮河的工程相提并论呢,何足挂齿矣!”

“邵老那时的作为,现在看来也是难能可贵!”毛主席在历数了邵力子在治理黄河上的成绩之后,又说道:“今天,我请邵老来的目的有二:一是想听听您的意见,再是邵老您能离京去实地考察,那是最好不过的。话再说回来,这也就是我写的那个续字谜的谜底。”

邵力子从政数十载,自孙中山到蒋介石等政坛要人都时相过从,有的还私交甚笃。但是,却未遇见过像毛主席这样善做工作的领袖人物。因此,心悦诚服地说道:“请主席放心,我打算立即成行。”

“不,不。”毛主席急忙摆手制止,“现在淮河正在抗洪、救灾,不是邵老这样年纪的人去的时候。”

“那我何时成行呢?”邵力子问道。

“再定。”毛主席凝思片刻,“到时,我一定为邵老写一幅字,以壮行色!”

“请放心,我一定不辜负主席的期望!”

和邵力子交谈完后,毛主席又十分客气地对傅作义说道:“傅将军,你是新中国的第一任水利部部长,请将军集思广益,再拟定一个全面的兴修水利方案。”

“我尽快落实主席这一重要指示。”

“我哪有那么多的重要指示哟。”毛主席微微地摇了摇头,“这些天来,由于淮河水祸如此严重,使我想了很多问题,看起来,要想改变我国的贫穷面貌,首先就要大兴水利。我们这些人如果能把几千年来的水患化害为利,那可是造福于民、功德无量啊!”

“对,对!”傅作义也连连点头答应。

傅作义

1950年8月25日,傅作义主持召开了水利部第一次治淮会议,确定了根治淮河的基本方针:蓄泄兼筹,上中下游兼顾。11月3日,傅作义在政务院会议上作了关于治理淮河的报告。

1951年3月17日,傅作义第一次亲赴淮河上中下游视察,历时49天,在位于今河南省舞钢市境内淮河上游洪河支流滚河上视察时,傅作义看到在两山之间非常适合建造人工水库,凭多年的治水经验,当即决定在那个位置上建一座大坝,这就是有名的石漫滩水库。6月底,视察淮河结束后,傅作义详细向政务院汇报了视察情况。7月,傅作义又主持召开了第二次治理淮河的会议,并确定了治理淮河的第二个年度工程。

上文说傅作义“凭多年的治水经验”,这从何说起呢?

原来,新中国成立前,傅作义就多次领导治水,对水利事业有着巨大贡献。1931年12月28日,傅作义被国民政府任命为绥远省主席,积极整军经武,消解匪患,整顿税收、金融,疏浚河渠,发展工农业生产,这也是傅作义治水的发端。1939年冬,傅作义在缓远省的河套地区组织第八战区副司令长官部,统领10万国民党正规军。当时河套地区虽然是缓远省的产粮区,但由于水利工程十分落后,粮食生产远远不能满足军民需要。傅作义就借到重庆开会的机会聘请水利专家王文景担任缓远省水利局长一职,在傅作义支持下大搞水利建设。每逢水利工程需要军队帮助时,傅作义都会从部队中抽调人员,并由团首长亲自带队分片包干,按期完成任务。这样,傅作义率领的10万国民党正规军也成为了10万水利大军。据史料记载,1941年,傅作义派兵帮助地方兴修水利,挖渠引杨家河水浇地,后来,人们将这条渠命名为“机缘渠”,以此表达对傅作义的颂仰之情。1943年,傅作义提出了“治军治水并重”的口号,大兴水利,以军队为主,民工为辅,开挖了复兴渠,改善了五原、晏江两县的引水设施。从1941年到1945年抗战胜利前夕,傅作义带领部队在河套所挖的宽15米以上的干渠达850公里,宽3米以上的支渠超过5000公里,还充分利用河渠养殖鲤鱼供应市场。傅作义主政时的河套地区当时被人们誉为“塞上江南”。1945年夏,傅作义请黄河水利委员会测量队到河套,进行从宁夏石嘴山到后套的黄河流速、降波、河床变迁等一系列勘察,积累了珍贵的治理黄河的第一手资料。由此可见傅作义对水利事业的关注。

也许就是因为曾经治水,所以,在北平和平解放后,当毛主席问傅作义将来愿意做什么工作时,傅作义毫不犹豫地回答说:“我想,我不能在军队里工作了,最好让我回到黄河河套一带,去做点水利建设方面的工作。”毛主席说:“你对水利感兴趣?黄河河套水利工作面太小,将来你可当水利部长么!那不是更能发挥作用吗?”傅作义建国后的工作就此确定下来。也正是因为傅作义在新中国成立前积累了“多年的治水经验”,毛主席才听取其对治淮的意见。

治理淮河的第二期工程中,民工在河南省泌阳县板桥水库工地施工。

1951年5月,邵力子遵照毛主席的指示,以“中央治淮视察团”团长的身份,率领各民主党派及中央有关各部负责人共32人,分赴皖北、河南、苏北3省工地和南京、上海、海宁等地视察。一面毛主席亲笔题写的“一定要把淮河修好”的锦旗,紧紧地跟随着邵力子的行踪,这是毛主席特意为这次视察而写的。邵力子回到北京以后,给毛主席写了一份考察报告。没过几天,毛主席亲自给邵力子打来了电话:“邵老的报告拜读了,觉得很好,也符合实际。中央已研究决定,先从淮河向水患宣战。”

自1950年冬至1954年春,淮河流域每年一个大战役,共进行了四期治淮工程,上工1200万人次,修建水库6座,行蓄洪区10余处,疏浚了干支流河道,修建了淮河大堤,治淮初战取得了重大胜利。

淮河治理火热现场曾让傅作义感慨万千地说:

我所看见的一切,满眼都是力量,满眼都是希望。依靠共产党的领导,人民政府是深深地扎根在每一个角落、每一块土地、每一个人心的深处,因此人民政府的力量是不可摇撼的伟大。

声明:欢迎点赞、评论、赞赏,欢迎大家点击“关注”箫吹明月。本头条账号文章均为箫吹明月原创,受“维权骑士”保护,如对本账号文章有抄袭、洗稿等侵权行为,箫吹明月将依法维权。图片来源于网络,如果涉及侵权,请联系作者删除。