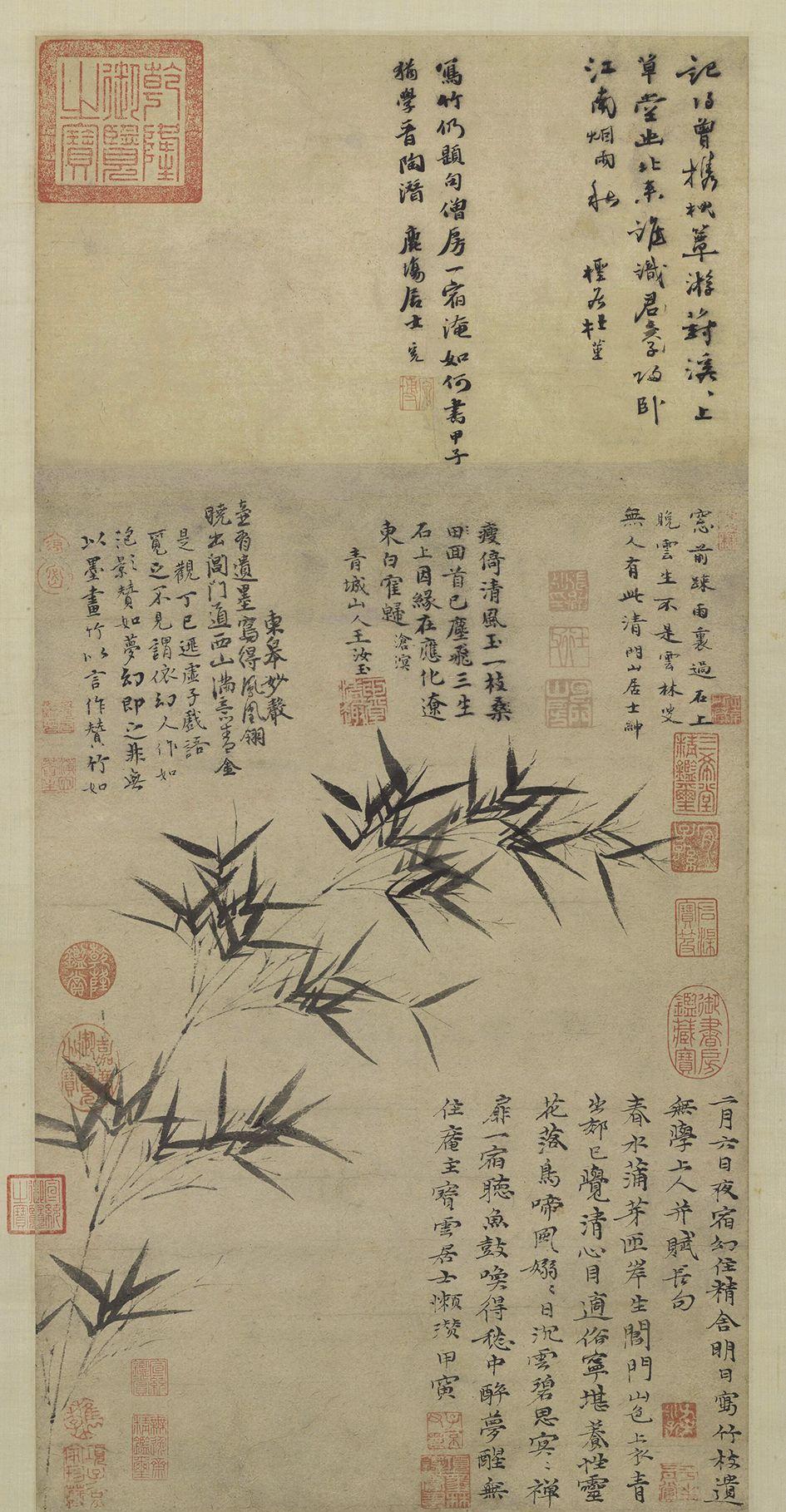

"竹地图"纸墨51cm×34.5cm 1374台北故宫博物院收藏

普林斯顿大学博物馆收藏的"本龙"在六朝时期

洛阳出土西汉人像石雕"本马"

无论是谁,只要看过14世纪元代的文盲山水画,就会发现自己面对的,而宋初雄伟的山水画造型则完全不同于其他世界。后来的中国画所展示的是,作为一个个体艺术家,他以极大的热情和专注用文字和图像说话 - 我们今天听到的他的声音是令人信服和共鸣的,甚至是相当现代的。早在14世纪,绘画艺术就有如此个性化的表现,实在是太神奇了。描述并试图解释这种现象是写一本书的目的。

也许世界上没有一种文明像中国那样在社会和文化中如此重要。桂玄皇帝不仅热衷于赞助和培育艺术,而且经常是一位优秀的艺术家。皇家翰林学院的艺术不仅是诗歌和美的艺术,也是道德和政治理想的艺术,基于新儒家的"道书写"思想,但其附加的指示,即"道"必须由国家代表。

中国文化的另一个基本原则认为,"在艺术中玩耍"是一个人在道德上培养自己的有效方式。事实上,个人主义艺术家作为文化英雄的观念是基于古代模式,这些模式将隐士视为该国儒家道德良知的化身。在政治动荡时期,这些隐士被视为抵抗暴政的象征。13世纪文学家郑四铉曾这样描述他们:

如果人们先生仰望天空,依然看到它的标致,散落在微风中,仰望徐旁、博一、齐叔叔、屈原、儿女的陵墓,它的意义远在咫尺。大丈夫可以跟在人们后面。鼬鼠出来了,来世都走在了威夫的脚下,足以杀死他们的心,战斗。

在中国,孔子首先解释了文艺表达的问题:"心,话够了,文字到文字了。相比之下,5世纪文学评论家刘炜写了关于诗歌中情感反应的表达:

大冢云:诗歌,歌曲和歌曲。分析圣穆,意思很清楚。是心里的目的,说话如诗。

蒙古人于1279年进入中原后,通过寻找表达或"文字"成为绘画的主要动机。事实上,在被外星种族统治之后,绘画已经发生了很大的变化,以至于它可以被视为一种全新的绘画艺术。如果说宋画是再现以客观世界为主题,那么元绘画标志着这种客观再现的终结,那么元绘画的真正主旨是艺术家对他所生活的世界的内在反应,鉴于所描绘的主题的意义,因为个人和象征方面的关联变得复杂, 有时只能用语言来表达,画家开始在自己的画中进行指责。在带有铭文诗的元绘画之上,通过在书法中使用笔进一步扩展其文本和图像的含义。因此,文本,图像和书法之间的多重关系构成了一种新型艺术的基础,其中融合了图片和思想,图像和抽象。

在中国人看来,绘画是一种可以传达意义的标志,即所谓的"图画"。根据公元5世纪学者颜延之的说法,插图有三种类型:第一种是"图形",即《易经》中的八卦,代表了自然法则;无论是书法还是绘画,因为一个神奇符号的表现力来自于符号的创造者,一件艺术品既可以被看作是艺术家身体动作的标记,也可以看作是宇宙动态但和谐平衡的表达或隐喻。因此,中国画理论将所表达的实践与艺术家的身体行为联系起来。书法不仅是书写,不仅包含文字和文学内容,而且是手势和即兴创作,是传达自然能量和个人兴趣的工具。同样,绘画是功能性的和真实的,充满了神奇的力量和个人表达。

看待中国和西方绘画的方式存在显着差异。起初,希腊人将艺术视为"模仿"或"模仿自然",西方图片再现的目标是由征服外观的现实和获得古典理想审美标准决定的。相反,中国图片的复制和创作尝试既不现实也不理想。西方画家总是试图通过隐藏绘画媒介来获得幻觉的效果,但中国画家却试图用书法笔来把握形状背后的精神,即所谓的"有形的神"。要描述中国画,既要考虑到具体作品,又要考虑到作者的身心状况。当5世纪的谢赫率先将"充满活力"这个词作为绘画的第一个含义时,他用了一系列"气体"短语来描述画家及其作品,如"气体","气体","精神","愤怒"和"气体"等。9世纪的艺术史学家张彦远写道,那些"用魅力寻找自己的画作"的画家,看起来就像是在中间。当画家和他作品的"气"引起观众的反应时,他的画作除了再现图像之外,还会传达出一种生命力。

中国画的关键在于它的书法笔。所谓"笔墨标记",即书法作品的本质意义在于,笔是书法家自身身体的延续。同样,中国画也反映了画家身体的运动。由于艺术家的个人"标记"或"笔迹"在艺术作品中的重要性,想要通过隐藏或删除媒体来制造幻觉当然会适得其反。中国艺术家从来不只是追求现实主义,所以他们用文字和绘画符号来创作诗画,既可以阅读又可以背诵,也可以供人们观看。在14世纪,诗歌书法与绘画的关系发展到了一个新的阶段:它们不仅相辅相成,而且作为一种创造性的表达形式,变得融为一体,文字和图像的元素相互加强和完善。

虽然中国画家对现实主义持批评性保留意见,但他们确实掌握了绘画中的幻觉技巧。在宋代晚期现实主义技术的巅峰之后,生活在14世纪的人曾经问过:"它更像,什么不是......其他人被视为大麻或芦苇。"对于骡子来说,他画的竹子,虽然它可能看起来像稻草或芦苇,但当它被认为是真的,当它达到似乎不可复制的水平时,它代表了竹子。中国画家从未发展出科学的解剖学、明暗或透视,因此没有理由反对再现,因而不需要创作非具象的艺术。

早期中国图片的再现最初关注的是"形状",即图像与眼睛在现实中看到的东西之间的形式相似性。洛阳汉墓有一幅肖像砖延伸,描绘了公元前3世纪的一匹马。马的"肖像"表明,它的绘画是基于对自然的观察。然而,中国古代关于马的诗歌告诉我们,马的形象实际上不仅仅是画家所看到的视觉记录。

在汉朝,来访的外国政要经常将他们的礼物献给中国的皇帝,例如在大湾(费尔汉纳)生产的神(当时称为天马或龙)。它们比中国北方的蒙古马高大强壮,这些珍贵的战马,有着窄着的头、睁大的眼睛、宽鼻子、强壮的脖子,被描述为具有超自然的品质,如血汗如血,千里万里神。因此,在一幅中国画中,一匹好马被理解为一匹超自然的龙马。

再看这里一个六朝的怪物"本龙":龙的大嘴巴,身体弓,尾巴高,头高,与汉代的龙马相呼应。马和龙的形状都是圆形和流动的曲线,在空间中具有盘旋和扭曲的效果。汉代砖画那种浑浑噩噩的气势,当粗细细的线条优美,营造出流畅紧凑的动物形象,展现出其速度和动感。为了描绘天空中的龙马,艺术家构思了一个类似龙的形状,这实际上是一种超自然的野兽。

马的形象和龙的形象之间的密切相似性揭示了艺术再现的一个真理:艺术家的作品既不是来自生活也不是来自想象。一方面,它们依靠图形,将视觉图像转化为图片或雕塑,另一方面,文化上符合与想象相关的坚实意义。E.H. Gombrich在他的著作《艺术与幻觉:关于图片再现的心理学研究》中将艺术家的作品定义为"先制作,后匹配",并通过"绘图和修改"的过程来实现它。古恩借鉴古希腊艺术研究者伊曼纽尔·洛(Emmanuel Lowe)的理论,将艺术中的自然表达问题总结如下:"古代风格的艺术始于示意图,即仅从一个角度勾勒出对称的正面肖像;中国古代画中滕越马的形象一经创作,就成为中国艺术家在后世效仿的基本风格,他们所能做的就是做一些渐进的改变。这种逼真的复制方法逐渐完善,在宋代达到顶峰,直到元朝之后,以书法和表面抽象为重点,回归象征性表演。

早期的中国人物画,从公元前3世纪的汉代到.C公元前8世纪的唐代.C,正在以类似于所谓的"希腊奇迹"或"希腊革命"的方式发展,人物从僵化的、老式的实在法中觉醒,成为可以在空间中自由移动的有机连接的形象。山水画从汉代到宋末,即13世纪末,主旋律山树的重新出现,发展成一种空间创造的幻觉:运用透视的短缩法,将一整块地面在空间的后退。

在13世纪末和14世纪初,中国画从现实再现到象征性自我表达的转变,不仅是中国社会和文化历史变革的产物,也是变革的工具。在唐代,贵族统治阶级在其视野中是世界主义的,而为民族礼仪和灌输的需要服务的唐代叙事艺术,展示了皇帝和武术的奢华世界。在北宋初期,随着文学博士阶层的兴起和强大的新儒家运动,画家们从人类历史的叙事转变为广阔的自然世界。北宋自然宇宙的宏观视图被绘画中的检查期所取代。当时的画家转向他们的心灵,用花草树木作为精神图景的象征。在元代,随着蒙古人进入这种象征性的自我表达趋势变得越来越流行。当逼真的自然再现让位于孤树、竹子和花朵的象征性图像时,绘画就等同于书法。然而,当图像具有太多的象征意义时,如果没有语言的帮助,它是无法解释的。元代文人画家创造了一套话语,一个语境,使用文字和图像,在画上刻上诗歌。

虽然蒙古人进入中原后书法风格蓬勃发展,但它深深植根于11世纪北宋晚期的文学博士艺术中。这是一个政治和道德危机的时期,绘画艺术越来越受到宫廷的控制。这些文学博士,中国宋代的知识精英,脱离了官方的正统观念,创造了一种新型的博士画艺术,即元代识字画的前身。北宋后期,苏伟、李恭麟、米炜等医生和艺术家,这些无与伦比的天才,从政治中退却,过着梭罗式的隐秘生活。他们死了,经常皈依印度引入的古老而神秘的道教哲学或佛教。被儒家视为道德规范的道,是道教和佛教的自然之道——无所作为、自由和自然。一位文学业余画家改变了专业画家使用的装饰性公共风格,通过创造个性化风格来寻求一种自我超越。他们利用古老的资源,简化和净化了他们作品中的技能组成部分 - 颜色的装饰和模仿的现实主义。就这样,作为诗人、书法家和画家,他们与宇宙的道路重聚了。他们提倡古代的简约作为一种创新手段,虽然在政治上遭遇了失败,但在对艺术的追求上,却取得了辉煌的成功。

自北宋末期以来,中国文学博士和艺术家一直将沉思历史和总结历史教训视为引发大刀阔斧的改革和风格创新的有效策略。回到过去并不意味着模仿过去,而是相反。因为只有通过研究过去,从桌子和内部掌握它的真相,艺术家才能将自己和自然与过去重新融合在一起。正是通过这种方式,他想重塑自己。

也许中西画的本质区别不在于艺术家对过去传统的理解上的差异,而在于对过去传统的历史应用的差异。西方艺术史上的"古典主义"一词植根于唯心主义,它指的是受古希腊罗马和希腊罗马理想启发的几个艺术复兴时代,特别是17至18世纪的文艺复兴时期的意大利和法国。在西方艺术史上,古典主义之后是反古典主义(如哥特式,巴洛克式和浪漫主义时期),这曾经被认为是一个衰落的时代。然而,在中国艺术史上,古代没有一个时期代表着规范的古典标准,虽然几千年来古代风格无处不在,但没有一个特定的时代可以说比其他时代更古典。

在西方艺术史上,由于古典主义是由秩序和结构的价值所引导的,古典主义与合法性和权力之间存在着一种假设的意识形态联系。相反,作为官方复古主义的对立面,中国艺术家的"古代意义"显然是基于个性和心理性的。在思考或评论引文或早期山水画传统或类型时,艺术家通常可以自由地重写或更改其内容以表达他的新含义,并在理想化的"旧"和不满的"现在"对比的背景下观察复古主义,这更多地代表了一套标准,而不是对变化的渴望和捍卫。在书画作品中,我们可以看到古代风格、个体心理反应与社会行为之间的关联。根据我的气质,一个艺术家会选择某种类型的古代风格,创造自己的表达风格。因此,与西方古典主义相反,中国的复古主义可以产生两种看似对立的冲突,并且两者都得到满足:将古代风格的表达重建为自己的个性。矛盾的是,它结合了正统与异端、传统和创新。

孟远王朝建立后,文艺家们在试图逃离政治和社会动荡时,转而发自内心。文画不是时代的表现,而是个人对生活衰落的反思和奋斗。从元代艺术的复兴中,我们看到了艺术家重新定位和重新发现自己身份的努力。与西方的进步历史观相反,中国的循环历史观为元代文学家恢复了古代的和谐统一,创造了超越变化的连续性的可能性。

(本文为著名艺术史学家方文所著《超越复制:8至14世纪的中国画》一书的导言,李维轩译,浙江大学出版社2011年5月。)

<h1 toutiao-origin"h4" > 编辑:刘驰琳</h1>