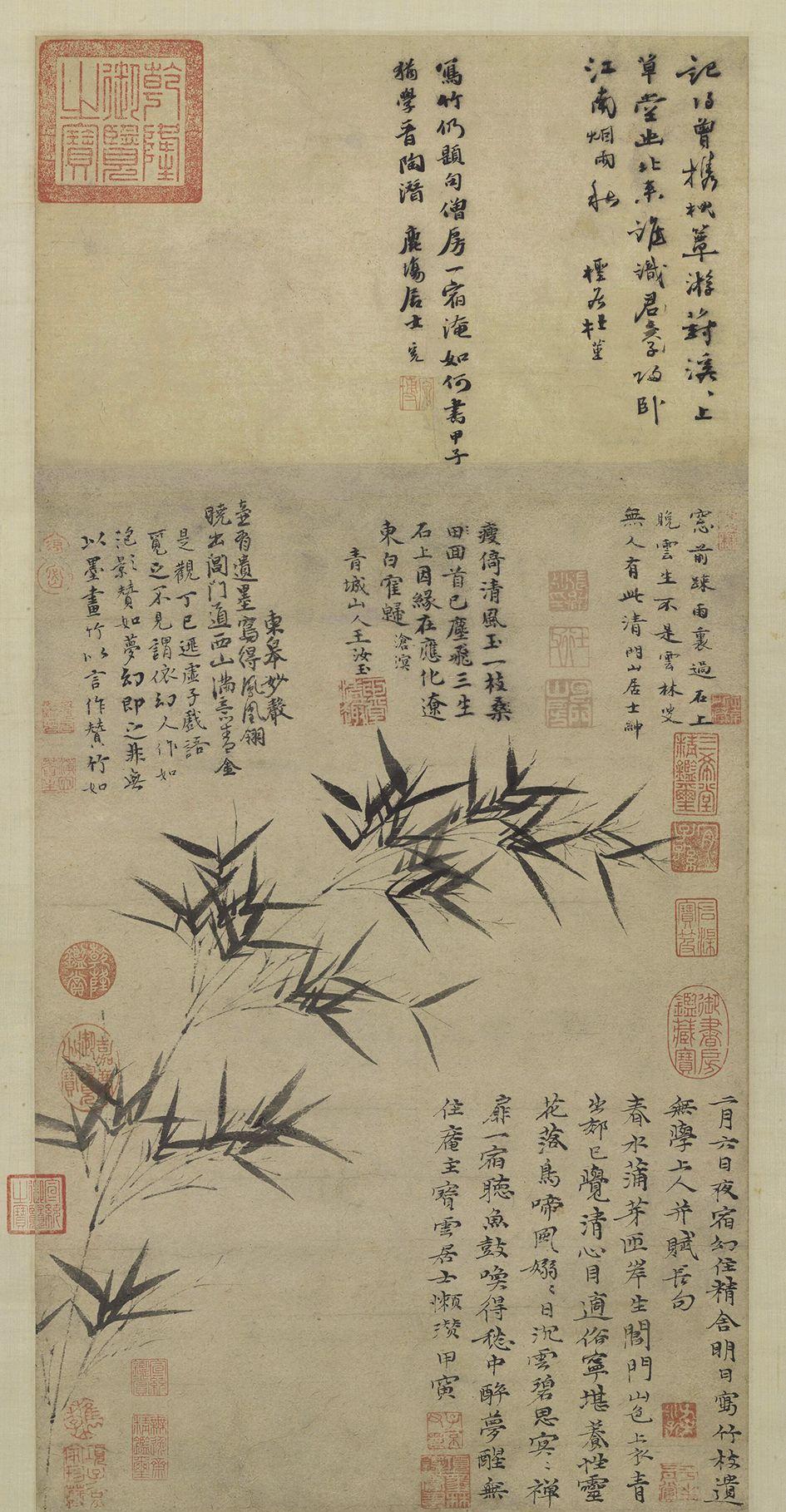

"竹地圖"紙墨51cm×34.5cm 1374台北故宮博物院收藏

普林斯頓大學博物館收藏的"本龍"在六朝時期

洛陽出土西漢人像石雕"本馬"

無論是誰,隻要看過14世紀元代的文盲山水畫,就會發現自己面對的,而宋初雄偉的山水畫造型則完全不同于其他世界。後來的中國畫所展示的是,作為一個個體藝術家,他以極大的熱情和專注用文字和圖像說話 - 我們今天聽到的他的聲音是令人信服和共鳴的,甚至是相當現代的。早在14世紀,繪畫藝術就有如此個性化的表現,實在是太神奇了。描述并試圖解釋這種現象是寫一本書的目的。

也許世界上沒有一種文明像中國那樣在社會和文化中如此重要。桂玄皇帝不僅熱衷于贊助和培育藝術,而且經常是一位優秀的藝術家。皇家翰林學院的藝術不僅是詩歌和美的藝術,也是道德和政治理想的藝術,基于新儒家的"道書寫"思想,但其附加的訓示,即"道"必須由國家代表。

中國文化的另一個基本原則認為,"在藝術中玩耍"是一個人在道德上培養自己的有效方式。事實上,個人主義藝術家作為文化英雄的觀念是基于古代模式,這些模式将隐士視為該國儒家道德良知的化身。在政治動蕩時期,這些隐士被視為抵抗暴政的象征。13世紀文學家鄭四铉曾這樣描述他們:

如果人們先生仰望天空,依然看到它的标緻,散落在微風中,仰望徐旁、博一、齊叔叔、屈原、兒女的陵墓,它的意義遠在咫尺。大丈夫可以跟在人們後面。鼬鼠出來了,來世都走在了威夫的腳下,足以殺死他們的心,戰鬥。

在中國,孔子首先解釋了文藝表達的問題:"心,話夠了,文字到文字了。相比之下,5世紀文學評論家劉炜寫了關于詩歌中情感反應的表達:

大冢雲:詩歌,歌曲和歌曲。分析聖穆,意思很清楚。是心裡的目的,說話如詩。

蒙古人于1279年進入中原後,通過尋找表達或"文字"成為繪畫的主要動機。事實上,在被外星種族統治之後,繪畫已經發生了很大的變化,以至于它可以被視為一種全新的繪畫藝術。如果說宋畫是再現以客觀世界為主題,那麼元繪畫标志着這種客觀再現的終結,那麼元繪畫的真正主旨是藝術家對他所生活的世界的内在反應,鑒于所描繪的主題的意義,因為個人和象征方面的關聯變得複雜, 有時隻能用語言來表達,畫家開始在自己的畫中進行指責。在帶有銘文詩的元繪畫之上,通過在書法中使用筆進一步擴充其文本和圖像的含義。是以,文本,圖像和書法之間的多重關系構成了一種新型藝術的基礎,其中融合了圖檔和思想,圖像和抽象。

在中國人看來,繪畫是一種可以傳達意義的标志,即所謂的"圖畫"。根據公元5世紀學者顔延之的說法,插圖有三種類型:第一種是"圖形",即《易經》中的八卦,代表了自然法則;無論是書法還是繪畫,因為一個神奇符号的表現力來自于符号的創造者,一件藝術品既可以被看作是藝術家身體動作的标記,也可以看作是宇宙動态但和諧平衡的表達或隐喻。是以,中國畫理論将所表達的實踐與藝術家的身體行為聯系起來。書法不僅是書寫,不僅包含文字和文學内容,而且是手勢和即興創作,是傳達自然能量和個人興趣的工具。同樣,繪畫是功能性的和真實的,充滿了神奇的力量和個人表達。

看待中國和西方繪畫的方式存在顯着差異。起初,希臘人将藝術視為"模仿"或"模仿自然",西方圖檔再現的目标是由征服外觀的現實和獲得古典理想審美标準決定的。相反,中國圖檔的複制和創作嘗試既不現實也不理想。西方畫家總是試圖通過隐藏繪畫媒介來獲得幻覺的效果,但中國畫家卻試圖用書法筆來把握形狀背後的精神,即所謂的"有形的神"。要描述中國畫,既要考慮到具體作品,又要考慮到作者的身心狀況。當5世紀的謝赫率先将"充滿活力"這個詞作為繪畫的第一個含義時,他用了一系列"氣體"短語來描述畫家及其作品,如"氣體","氣體","精神","憤怒"和"氣體"等。9世紀的藝術史學家張彥遠寫道,那些"用魅力尋找自己的畫作"的畫家,看起來就像是在中間。當畫家和他作品的"氣"引起觀衆的反應時,他的畫作除了再現圖像之外,還會傳達出一種生命力。

中國畫的關鍵在于它的書法筆。所謂"筆墨标記",即書法作品的本質意義在于,筆是書法家自身身體的延續。同樣,中國畫也反映了畫家身體的運動。由于藝術家的個人"标記"或"筆迹"在藝術作品中的重要性,想要通過隐藏或删除媒體來制造幻覺當然會适得其反。中國藝術家從來不隻是追求現實主義,是以他們用文字和繪畫符号來創作詩畫,既可以閱讀又可以背誦,也可以供人們觀看。在14世紀,詩歌書法與繪畫的關系發展到了一個新的階段:它們不僅相輔相成,而且作為一種創造性的表達形式,變得融為一體,文字和圖像的元素互相加強和完善。

雖然中國畫家對現實主義持批評性保留意見,但他們确實掌握了繪畫中的幻覺技巧。在宋代晚期現實主義技術的巅峰之後,生活在14世紀的人曾經問過:"它更像,什麼不是......其他人被視為大麻或蘆葦。"對于騾子來說,他畫的竹子,雖然它可能看起來像稻草或蘆葦,但當它被認為是真的,當它達到似乎不可複制的水準時,它代表了竹子。中國畫家從未發展出科學的解剖學、明暗或透視,是以沒有理由反對再現,因而不需要創作非具象的藝術。

早期中國圖檔的再現最初關注的是"形狀",即圖像與眼睛在現實中看到的東西之間的形式相似性。洛陽漢墓有一幅肖像磚延伸,描繪了公元前3世紀的一匹馬。馬的"肖像"表明,它的繪畫是基于對自然的觀察。然而,中國古代關于馬的詩歌告訴我們,馬的形象實際上不僅僅是畫家所看到的視覺記錄。

在漢朝,來訪的外國政要經常将他們的禮物獻給中國的皇帝,例如在大灣(費爾漢納)生産的神(當時稱為天馬或龍)。它們比中國北方的蒙古馬高大強壯,這些珍貴的戰馬,有着窄着的頭、睜大的眼睛、寬鼻子、強壯的脖子,被描述為具有超自然的品質,如血汗如血,千裡萬裡神。是以,在一幅中國畫中,一匹好馬被了解為一匹超自然的龍馬。

再看這裡一個六朝的怪物"本龍":龍的大嘴巴,身體弓,尾巴高,頭高,與漢代的龍馬相呼應。馬和龍的形狀都是圓形和流動的曲線,在空間中具有盤旋和扭曲的效果。漢代磚畫那種渾渾噩噩的氣勢,當粗細細的線條優美,營造出流暢緊湊的動物形象,展現出其速度和動感。為了描繪天空中的龍馬,藝術家構思了一個類似龍的形狀,這實際上是一種超自然的野獸。

馬的形象和龍的形象之間的密切相似性揭示了藝術再現的一個真理:藝術家的作品既不是來自生活也不是來自想象。一方面,它們依靠圖形,将視覺圖像轉化為圖檔或雕塑,另一方面,文化上符合與想象相關的堅實意義。E.H. Gombrich在他的著作《藝術與幻覺:關于圖檔再現的心理學研究》中将藝術家的作品定義為"先制作,後比對",并通過"繪圖和修改"的過程來實作它。古恩借鑒古希臘藝術研究者伊曼紐爾·洛(Emmanuel Lowe)的理論,将藝術中的自然表達問題總結如下:"古代風格的藝術始于示意圖,即僅從一個角度勾勒出對稱的正面肖像;中國古代畫中滕越馬的形象一經創作,就成為中國藝術家在後世效仿的基本風格,他們所能做的就是做一些漸進的改變。這種逼真的複制方法逐漸完善,在宋代達到頂峰,直到元朝之後,以書法和表面抽象為重點,回歸象征性表演。

早期的中國人物畫,從公元前3世紀的漢代到.C公元前8世紀的唐代.C,正在以類似于所謂的"希臘奇迹"或"希臘革命"的方式發展,人物從僵化的、老式的實在法中覺醒,成為可以在空間中自由移動的有機連接配接的形象。山水畫從漢代到宋末,即13世紀末,主旋律山樹的重新出現,發展成一種空間創造的幻覺:運用透視的短縮法,将一整塊地面在空間的後退。

在13世紀末和14世紀初,中國畫從現實再現到象征性自我表達的轉變,不僅是中國社會和文化曆史變革的産物,也是變革的工具。在唐代,貴族統治階級在其視野中是世界主義的,而為民族禮儀和灌輸的需要服務的唐代叙事藝術,展示了皇帝和國術的奢華世界。在北宋初期,随着文學博士階層的興起和強大的新儒家運動,畫家們從人類曆史的叙事轉變為廣闊的自然世界。北宋自然宇宙的宏觀視圖被繪畫中的檢查期所取代。當時的畫家轉向他們的心靈,用花草樹木作為精神圖景的象征。在元代,随着蒙古人進入這種象征性的自我表達趨勢變得越來越流行。當逼真的自然再現讓位于孤樹、竹子和花朵的象征性圖像時,繪畫就等同于書法。然而,當圖像具有太多的象征意義時,如果沒有語言的幫助,它是無法解釋的。元代文人畫家創造了一套話語,一個語境,使用文字和圖像,在畫上刻上詩歌。

雖然蒙古人進入中原後書法風格蓬勃發展,但它深深植根于11世紀北宋晚期的文學博士藝術中。這是一個政治和道德危機的時期,繪畫藝術越來越受到宮廷的控制。這些文學博士,中國宋代的知識精英,脫離了官方的正統觀念,創造了一種新型的博士畫藝術,即元代識字畫的前身。北宋後期,蘇偉、李恭麟、米炜等醫生和藝術家,這些無與倫比的天才,從政治中退卻,過着梭羅式的隐秘生活。他們死了,經常皈依印度引入的古老而神秘的道教哲學或佛教。被儒家視為道德規範的道,是道教和佛教的自然之道——無所作為、自由和自然。一位文學業餘畫家改變了專業畫家使用的裝飾性公共風格,通過創造個性化風格來尋求一種自我超越。他們利用古老的資源,簡化和淨化了他們作品中的技能組成部分 - 顔色的裝飾和模仿的現實主義。就這樣,作為詩人、書法家和畫家,他們與宇宙的道路重聚了。他們提倡古代的簡約作為一種創新手段,雖然在政治上遭遇了失敗,但在對藝術的追求上,卻取得了輝煌的成功。

自北宋末期以來,中國文學博士和藝術家一直将沉思曆史和總結曆史教訓視為引發大刀闊斧的改革和風格創新的有效政策。回到過去并不意味着模仿過去,而是相反。因為隻有通過研究過去,從桌子和内部掌握它的真相,藝術家才能将自己和自然與過去重新融合在一起。正是通過這種方式,他想重塑自己。

也許中西畫的本質差別不在于藝術家對過去傳統的了解上的差異,而在于對過去傳統的曆史應用的差異。西方藝術史上的"古典主義"一詞植根于唯心主義,它指的是受古希臘羅馬和希臘羅馬理想啟發的幾個藝術複興時代,特别是17至18世紀的文藝複興時期的意大利和法國。在西方藝術史上,古典主義之後是反古典主義(如哥特式,巴洛克式和浪漫主義時期),這曾經被認為是一個衰落的時代。然而,在中國藝術史上,古代沒有一個時期代表着規範的古典标準,雖然幾千年來古代風格無處不在,但沒有一個特定的時代可以說比其他時代更古典。

在西方藝術史上,由于古典主義是由秩序和結構的價值所引導的,古典主義與合法性和權力之間存在着一種假設的意識形态聯系。相反,作為官方複古主義的對立面,中國藝術家的"古代意義"顯然是基于個性和心理性的。在思考或評論引文或早期山水畫傳統或類型時,藝術家通常可以自由地重寫或更改其内容以表達他的新含義,并在理想化的"舊"和不滿的"現在"對比的背景下觀察複古主義,這更多地代表了一套标準,而不是對變化的渴望和捍衛。在書畫作品中,我們可以看到古代風格、個體心理反應與社會行為之間的關聯。根據我的氣質,一個藝術家會選擇某種類型的古代風格,創造自己的表達風格。是以,與西方古典主義相反,中國的複古主義可以産生兩種看似對立的沖突,并且兩者都得到滿足:将古代風格的表達重建為自己的個性。沖突的是,它結合了正統與異端、傳統和創新。

孟遠王朝建立後,文藝家們在試圖逃離政治和社會動蕩時,轉而發自内心。文畫不是時代的表現,而是個人對生活衰落的反思和奮鬥。從元代藝術的複興中,我們看到了藝術家重新定位和重新發現自己身份的努力。與西方的進步曆史觀相反,中國的循環曆史觀為元代文學家恢複了古代的和諧統一,創造了超越變化的連續性的可能性。

(本文為著名藝術史學家方文所著《超越複制:8至14世紀的中國畫》一書的導言,李維軒譯,浙江大學出版社2011年5月。)

<h1 toutiao-origin"h4" > 編輯:劉馳琳</h1>