悲剧总会比喜剧具有更强的感染力是一个不争的事实,在悲剧呈现方面,莎士比亚至今为止无出其右,他的四大悲剧(《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》)创作于1601-1607年间资本主义萌芽之时,英国著名的圈地运动此起彼伏。难能可贵的是,莎翁剧作中从不涉及对政治和君王的批判,而只聚焦于人性的善恶与时代的局限。诚然,作为君王,无法摆脱出身命运和历史推进的步伐,《麦克白》便是四大悲剧中人类欲望与理智的博弈故事。

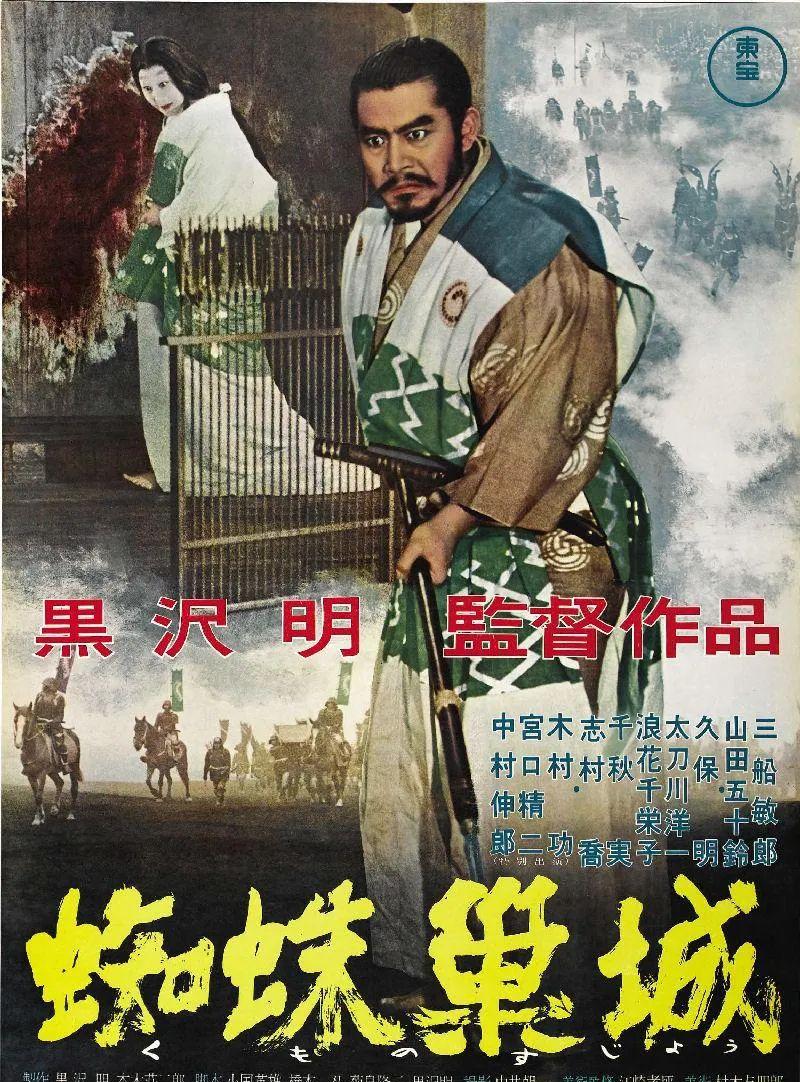

日本电影大师黑泽明始终沉迷于武士阶层的研究,在艺术创作时对莎翁的戏剧产生了浓厚的兴趣,《麦克白》受到欲望蛊惑杀害贤君主、暗害忠良的故事与日本内战时期有诸多相似之处。1957年,黑泽明将其改编成了《蜘蛛巢城》,将风格化的无韵语言、能乐的表演方式、幽闭的宫殿承包和人心的欲望、人性的薄凉融为一体,试图完成对大师精神的致敬和传承。

黑泽明独特之处在于艺术形式与主题内涵的高度统一,即使身为世界级的电影导演,莎翁仍然是他一生中最为崇敬的艺术大师,他的作品从不会对原著进行生搬硬套,而是以苍穹俯瞰人类世界的手法来拍摄这部历史悲剧,将宫廷中的斗争与人心的善恶全方位展现在电影之中,借用莎翁独出心裁的传奇情节和深刻主题去警醒世人。

西方媒体将《蜘蛛巢城》称为“最准确、最优秀体现莎翁原著精神的影片“,斯皮尔伯格导演更赞誉黑泽明为”电影界的莎士比亚“,由此可知,《蜘蛛巢城》不仅在于情节的忠实还原,更在于对人性欲望和品质道德的高度浓缩,本文并不想从改编情节谈起,而更想聊聊黑泽明对于莎翁原著时代精神的传承以及影片中最震撼人心,深入骨髓的人性特点,借此启发观众对本片更为深入的思考。

《麦克白》创作于1606年的伊丽莎白时代,反映出中世纪忠君、行侠、护教的骑士精神向贪婪、忤逆、恐惧的新时期精神的过渡,由此产生的私欲泛滥和道德沦丧比比皆是。莎翁剧作最大的特点并不是生动形象的语言,而在于时代精神的精准把控和极致还原。

尽管所处时代、地域发生了变化,但黑泽明与莎翁对于艺术精神的永恒追求极其相似,黑泽明从不会对原著不加选择的照搬硬套,而是融入自己对于作品的理解以及本土特点。从这点来看,黑泽明影片抓人之处正在于对特定社会、历史、文化语境民族心理的解构,这种独特的文化脉络和欣赏习惯决定了作品的接受程度和受欢迎程度。

《蜘蛛巢城》采用了《麦克白》的故事框架,将日本的武士道精神替换成了西方骑士精神,将苏格兰王国时代转换成日本战国时代,将麦克白换成了鹫津武。尽管人物角色和社会环境发生了变化,但在人类本能的欲望和对权力的极度渴望却未曾改变。武士阶层与西方骑士同样忠于君主,却经受着内心欲望和外在诱惑的不断折磨。

想要忠于莎翁精神并不是一件容易的事情,需要深刻了解莎翁笔下的人物和时代背景。莎翁笔下的麦克白是一个凭空编造的人物,历史中的麦克白是位治理有方的君王,统治期间国泰民安,他是一位虔诚的基督教徒,为了平定内乱杀死过自己的表兄邓肯,为此他远赴罗马朝圣近半年的时间,成为苏格兰历史上第一位也是唯一一位发生此举的国王。

莎翁借用了麦克白的名字构思出一位阴谋弑君的黑暗形象,与当时波谲云诡的社会变革密切相关。莎翁借用人物关系来批判社会的黑暗与人性的自私,其中的时代精神包含了商业扩张下的资本转型。英国经济结构从农业经济转变为资本主义经济,贵族阶层逐渐衰落,中间阶层逐渐崛起,贫富分化日渐严重,社会的动荡让莎翁看到社会中不断被激化的矛盾,对前景的担忧与人性的贪婪集聚了强烈的忧患意识,体现在文学中便是从喜剧故事转为悲剧故事的创作,麦克白便是社会动荡的产物。

黑泽明所处的战国内战时期尽管在变革形式上与英国有所差别,但在精神实质上大同小异。黑泽明极其善于展现日本文化体系下人性的不同截面,比如《罗生门》中的强盗多襄丸和《七武士》中的勘兵卫,如同硬币的两面,代表着自私贪婪与光明正义的人性。这种精神在《蜘蛛巢城》中通过舞台剧式的呈现方式进行了升华。

莎翁戏剧通常以舞台为载体,通过夸张的形体动作和散文诗式的语言来推动剧情发展,黑泽明则使用视听语言的转化来展现多维时空中日本文化的精髓。由于话剧艺术依赖于舞台呈现,与电影的时空蒙太奇转换相比存在天然劣势,但黑泽明在电影中却罕见地采用了舞台式的表现方式。影片的大部分场景都发生在范围极其受限的城堡之中,聚焦于人物跌宕起伏的情感波动,从而表现出人物心境的落寞和时代的发展。

黑泽明电影中人物对话很少,大多通过行动来表现剧情走向,在著名的“弑君“戏份中甚至没有一句台词,却表现出人物惊恐、躁动的情感状态,这些舞台式的表现方式独树一帜,精神却丝毫不亚于莎翁剧作的思想深度,由此实现了精神实质的传承。

影片开场曾有段能乐合唱“人的欲望,就如惨烈的战场,从古到今,都永不改变“,由此解开人性欲望的篇章。这与《麦克白》中的经典台词”人真可笑,不敢面对自己的真心“意境吻合,表明人类内心潜藏的欲望往往是对人性的吞噬,进而导致英雄的陨落。

《蜘蛛巢城》的剧本仅有两万字,但其中每一句都富含深意,比如这句“君不见,迷妄之城今犹在,魂魄依然在其中,执迷不悟修罗道,古往今来一般同。“点明蜘蛛巢城的故事只是一个表象,隐藏在其中更为壮丽的则是”执迷不悟的修罗道”,神话中的阿修罗经常和帝释天争斗不休,属于凶猛丑陋的诸神之一,在此指代缺乏道德约束的人性。

影片名称“the throne of blood”原意为血色王权,却被意译为“蜘蛛巢城”或“蛛网宫堡”,这里面有两层含义,一个便是宫廷争斗中不断发生的流血冲突,另一个则与城堡名称发生关联,蜘蛛巢城象征着权力的巅峰、欲望的深渊,以鹫津武为代表的武士阶层在弑君时流出阴森恐怖的鲜血以及妻子将血迹斑斑的长矛嫁祸给守卫,鲜血与政权的更迭发生了密不可分的联系,同时又指向了内在和外部双重诱惑对于人性的扭曲。

权力本身并无任何含义,隐隐作祟的其实是人的内心。期待升官发财是人之常情,不同的是有些人想要一步登天,有些人淡泊处事。对于鹫津武来说,他内心表露出对于权力强烈的渴望,这种潜在心理在妻子浅矛的不断深化下被逐渐放大,如同一道“晕轮”很快占据鹫津武的内心。一方面他害怕出现妻子所说的君主怀疑论,感叹自己无法进入核心权力圈。另一方面他碍于传统道德对于君臣关系的束缚。在如此两难的境界下做出抉择,显然既有深思熟虑,又有感性冲动。

鲁迅说”悲剧就是把人生中有价值的东西撕碎给人看“,那些美好事物分崩离析的瞬间才能震撼观众的内心,激发怜悯与感怀。好人与坏人究竟有多大差别?无非是内心一念天堂、一念地狱的结果。莎翁和黑泽明都选择直指观众的内心,思考善恶之间的本质区别,从结尾麦克白和鹫津武的死亡便可理解其强烈的批判态度。

在影片中,鹫津武的毁灭分为了三个步骤:弑君、怀疑、癫狂。从欲望的膨胀到不可控的行为,鹫津武初尝权力的甜果,却由此背负沉重的心理压力,表现出对群臣的毫不信任,他说“和你们这些饭桶商量有什么用?”暴跳如雷的脾气和恐惧怀疑的态度象征着欲望达到后精神的疲惫,这种盛极转衰的状态正预示着人生下坡路的开始,而当蜘蛛巢城兵临城下,四面楚歌无人依靠之时,绝望的心境油然而生,引入歧途的心魔成为毁灭的导火索,失败和覆灭成为鹫津武不可避免的宿命。

莎翁原著中的女巫被替换成为了白发先知的形象,她预言了鹫津武的高升,也同样预言了他的失败。为何当灾难来临时,鹫津武只记住了好的一面,而选择淡忘不利的一面?这便是人性薄凉的直接映射,先知与女巫只是人性道德的一块试金石。

先知无处不在、通晓人性,却在不断测试人类的欲望极限。她曾唱到“人间多丑恶,既托生于世,贱如蝼蚁,尚且偷生。何必自寻烦恼,多愚蠢。人生若花,来去匆匆。终须也要化作腐肉骷髅。人们为了权欲,不惜欲火焚身,不惜跳入五浊深潭。罪孽囤积不散,到了迷惘的尽头。腐肉落土开花,放出芳香。可笑的人,实在太可笑了”。

当麦克白妻子死去,他同样有段痛彻心扉的感悟““人生不过是一个行走的影子,一个在舞台上指手画脚的拙劣的伶人,登场片刻,就在无声无息中悄然退去; 它是一个愚人所讲的故事,充满着喧哗和骚动,找不到一点意义“。显然,麦克白在癫狂之后体会到欲望的虚空和行为的可笑,而鹫津武则被乱箭射死,没有表露过内心的独白。

先知曾经预言过“只要蛛脚森林不移动,他就不会立于不败之地“。鹫津武以为这是战争必胜的信号,没想到却真见证了蛛脚森林的移动,他永远不会知道这竟然是敌人披着森林的伪装在移动。过于自大的盲目自信让影片氛围极度压抑,面对预言,士兵们放弃了抵抗,正所谓成也萧何败萧何。与其说鹫津武死于战乱,不如说他死于人性的贪婪与自私。

鹫津武妻子怀着的孩子不幸流产,人财两空的局面似乎有种“现世报”的宿命论倾向。黑泽明并不回避直视人性的善恶,而将种种隐喻放在直白的人性揭露之上。鹫津武之所以对于兄弟三木和其儿子追杀到底,无非害怕预言成真,妻子浅茅说“我并不是为了三木的儿子才弄的满手血污的”,这些鲜血以孩子死亡的鲜血得到了反噬,印证着天网恢恢、疏而不漏的命运轮回。

鹫津武和浅茅双手沾满了无法洗净的罪恶,黑泽明意识到人性在欲望面前的卑微,在战争中寄予关于人性、善良、贪婪、恐惧、生死等等哲理问题,先知的预言重要吗?我想并不重要,如果没有这个指引,不加先知的欲望同样会将人引入歧途,因此,黑泽明与莎翁想要表达同样的思想:正视内心,抵制欲望,启发良知,本份做人。

《蜘蛛巢城》中,黑泽明用细腻的手法,将一个充满杀机的夺权故事演绎的阴沉平静,蜘蛛巢城不仅仅指代现实中的城堡,还隐喻着欲望的深渊,一旦陷入野心的巢穴,人性的贪婪与自私就如出笼的猛虎难以掌控,正如影片配乐中唱到的“看哪!看哪!这片土地现在荒凉了无一人,从前这里是一座坚固的城堡,里面住着一位骄傲的勇士,他却死在野心之下。”