最近,有读者私信问,为什么《清史皇家史》不叫《清史》,却也排在二十四部史之外?这个问题比较复杂,如果你详细说出来,恐怕一整天都不会结束了。由于篇幅有限,皇室的历史只能笼统地说。

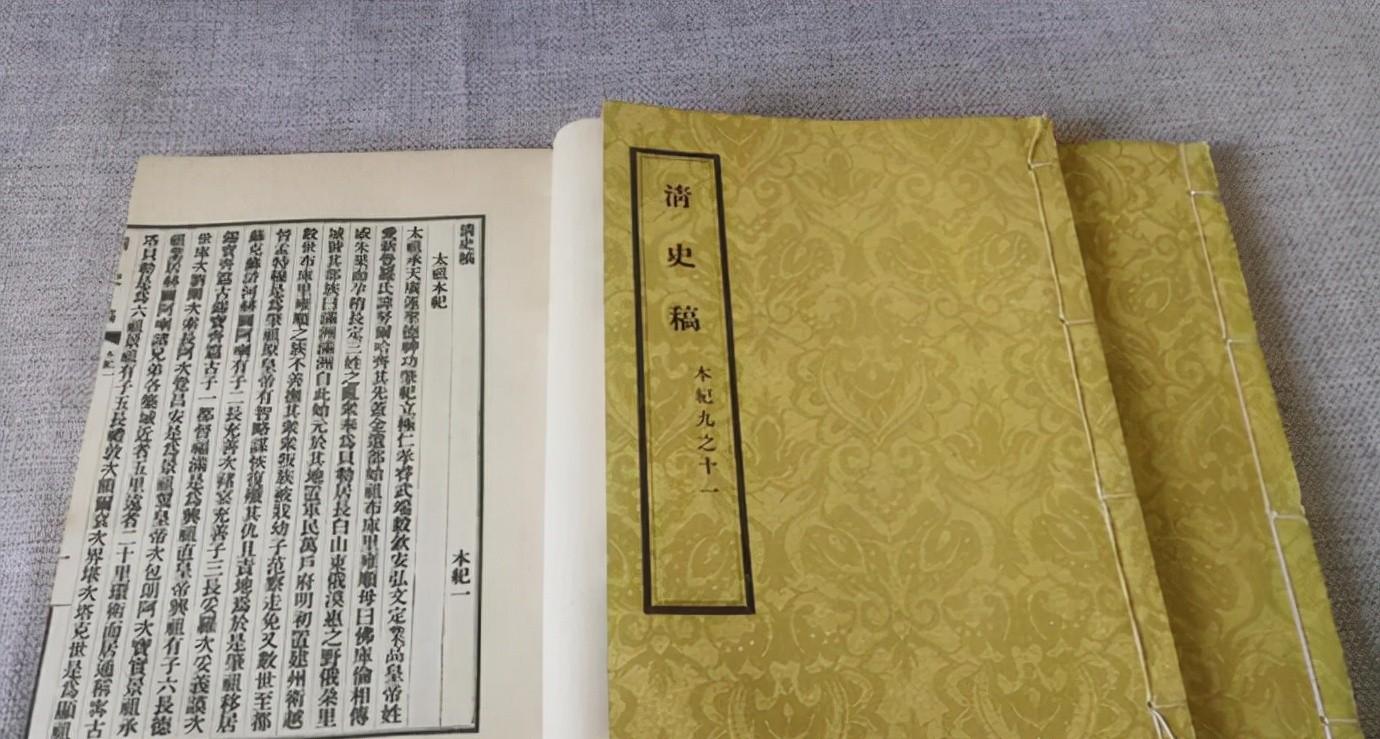

《清史草案》之所以有"草稿"字样,主要是学术界对这一历史资料有很大的争议,民国政府没有正式将其命名为"清史",官方也没有进行大规模印刷,处于未成形的状态,但通常"清史草稿"被定义为二十五部史。

<《清史草案》>h1级"修订的历史背景","pgc-h-right-arrow"data-track"""3"</h1>

中国朝代史有一个基本原则,就是子孙后代的历史,只有这样,我们才能更加客观务实。而主修者的《清史书》就是清朝的遗产,也就是说,这是朝代给这个朝的历史,所以难免会出现赞美的嫌疑和美德的赞美。

民国成立三年后,北洋政府提议建立清代历史博物馆,开始编纂清朝史。这个时期比较特殊,袁世凯准备恢复皇制,他想趁机修复清朝的历史,把昔清老网住,得到他们的支持。北洋政府聘请的历史人员也大多是清朝前代,赵紫阳担任策展人,于毅、刘廷轩担任副馆长。

如果对清史有所了解的读者应该知道,这三个人是晚清的宰相,一个是侍者,一个是景清,清朝之后他们都在青岛做。不过,俞和刘廷申知道,袁世凯在清朝历史上的目的并不简单,所以他们拒绝自杀。不久,北洋政府在东华门开设了清代历史博物馆,赵二轩主持清代历史博物馆工作了十多年。

在开场之初,首先是就清史的物理范例达成一致。当时,不少学者在期刊上发表了一些观点,可以分为两组思想,少数人认为应该引用新的历史体裁,大多数人主张旧的历史形式仍应使用。

经过最后的讨论,清史的体裁一般沿袭明史,在目录中排列如下:这一时期12、志十六、表10、列15,其中有几条略有不同。

<编制"清晰历史草案">h1类""pgc-h-right-arrow"data-track""36"的过程</h1>

《清史草案》的修订过程分为三个时期。总的来说,第一个时期是混乱的,第二个时期有点混乱,第三个时期更整洁。

1、中华民国三至六年

赵是一个纯粹的封建官僚,曾任盛京将军、四川省长、东部三省省长,执政历史还不是很成功,学术著作不算自己导演,尤其不善于组织。因此,博物馆的开馆聘请了大量人员,作为策展人他总是有各种各样的方式,并不总是朝着正确的方向前进。

再加上他缺乏按照个人适当分配的周密组织和规划,缺乏明确的组织和规划,他打自己的仗,没有任何法规和规定,比如一盘散沙。

清代历史博物馆这一时期的工作没有走上正轨,参与编纂的人懒得翻阅书籍,只根据国家历史而增删。虽然花了三年时间,但手稿几乎被浪费了。

2、中华民国六至十五年

在经历了前一阶段的混乱之后,赵也吸取了一些教训。他从两个方面开始整顿:一方面,释放了一些人的无薪,另一方面,主要是从总结前一时期的混乱,组织重组,制定了章程,纪律,志,表,川分别建立了一个负责的人。

经过一番整顿,清历史博物馆很快走上了正轨,但问题又来了,这一时期的资金问题。张勋重新开馆时,清代历史博物馆关闭了几个月,虽然恢复了,但工作人员的工资急剧下降,甚至不带薪。

这一时期恰逢军阀之间的混战,华东门在一天开始时关闭。所谓大世界史,显然这一时期的政治动荡并不适合历史,清代历史博物馆的工作被迫停止,资金没有下降,许多图书馆员已经分散,导致全球停顿。

3、15至16年的中华民国

随着北方远征军占领长江各省,一路向前,北京处于危险之中。赵紫阳本来打算花三到五年的时间,才终于有了一个清晰的综合历史。然而,仅仅过了半年,赵紫阳就不得不迫于形势,并以"一年暮色较晚,更加小心,不敢等待"为理由,急忙决定正式出版历史。

这一消息在学术界引起了激烈的争论,不少学者认为《史》草案存在很多问题,主要是:原来很复杂,相当费力;更多的是因为没有人阅读完整的草案,其中重复,遗漏,到达更加未知。

<"清晰历史草案"> <h1类","pgc-h-right-arrow"data-track"39"的出版和争议</h1>

应该说,对历史的修改比较仓促,还存在很多问题,在短时间内不宜印刷出版。但赵二轩坚持印刷,他也说:"我不能出版历史,不能出版历史!"

不久,赵生病了,印刷历史手稿的意图越来越迫切。这是赵二轩之死,由柯轩代理主任袁金轩总理发布事项,金亮担任校对。不过,柯伟和袁、金两人不合群,再加上金亮又有个人目的,《清史稿》的出版迫在眉睫,没有详细校对也偷偷偷走了历史的草稿,随之印刷。

1927年12月,《清史书》陆续出版,出来后又受到批评。1929年,故宫博物院清史草案审查委员会提出,南京国民政府以反对辛亥革命、鄙视辛亥革命牺牲的烈士、反对汉族人民等为由,严禁出版。

不过,也有不少学者提出自己的观点,认为《清史草案》虽然不完美,但也有一定的参考价值,主张修改一些障碍或出台一些章节。1935年,国民党政府行政院院长汪精伟与即将正式调查出版的《清史书》有着良好的学术关系。它应该在八年内完成,但它没有成功。

1942年,上海联合书店出版了《清晰的历史草稿》,对关家宝和关氏书的主要区别进行了权衡。1977年,中国图书局关闭外籍书,将这本第二本书作为工作书,参考了之前的印刷本,分段标点印刷,并对其中的明显错误进行了修订。

<"清晰历史草案"的总体评价>h1级"pgc-h-right-arrow"data-track"。</h1>

《清史书》编者曾期望将这本书打造成一部"摘取的一代著作之美,千秋书记"、"用过去二十四年的历史看无限"的伟大杰作。然而,出乎意料的是,其实未更正的《未完成之书》,只是模仿了《明史草稿》的例子,其书名《清史草稿》。

因为修正者对清史草案,没有继承过去历史的目的,而是走出了第一王朝的地图,自称是王朝的历史,逆转了过去的历史,尊重清房和压制了中华民国,为前朝的历史开创了一个独特的先例。

在博物馆开幕之初,赵二轩、玉式作品等,凯宗明义为《清史草案》定下了基本标准,即"我大庆鼎鼎200多年,厚重而深沉,安息休养,对无保护的王者,在不死的朝臣之下,坚定了上一代的希望"。而武功大力神,开辟疆域拓土,文化教育长明、唐少涵。紧急和及时的记录,足以在今天传递。"

这些前清的剩菜在修《清史书》的过程中,都是带着"老王"的心,难免在修史的过程中有不严谨、不客观的局面,老王的感情在字里行间显露出来。