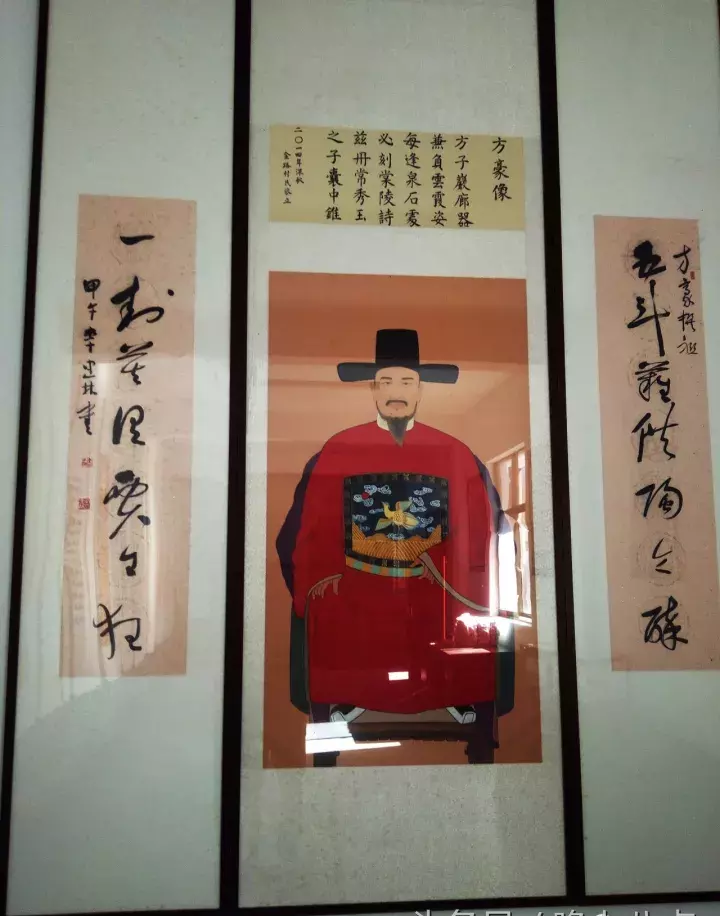

原创 2017-11-17 徐俊民 晚上八点

方豪,字思道,开化人。正德三年进士。除昆山知县,迁刑部主事。谏武宗南巡,跪阙下五日,复受杖。历官湖广副使,罢归。

——《明史·列传第一百七十四文苑二》

我一直觉得,方豪骨子里是一个文人。

我常常认为,方豪其实是不适合做官的。一个善于做官的人,大概是需要学会一点见风使舵的本领的,在关键时候学会明哲保身也是非常重要的,而在这些方面,很可惜,方豪成了反面教材。

方豪,字思道,因为出生在一个叫棠陵的小村子(现属开化县芹阳办事处金路村),所以自号棠陵山人,世称方棠陵。

正德十四年春,明武宗朱厚照自加太师,将巡幸两畿、山东,打着祀神祈福的旗号行误国误家之事。武宗昏聩,太监用事,在京的各部大臣纷纷力谏武宗巡幸事。武宗大怒,下各部郎中诏狱,各部官员一百零七人被罚跪在午门外五日,五日之后,武宗下令对这一百零七位官员执行杖刑。在《明史·武宗》中这样记载:“是日,风霾昼晦。”这是人类历史上从未有过的暴行,即使如“焚书坑儒”的秦始皇怕是也不得不在武宗面前自叹弗如。连试图对历史作客观公正的评价的史官在记述这件事的时候也使用了“风霾昼晦”这样一个颇有感情色彩的词语。这一次事件,前后共打死十一人。

那一年,方豪在刑部任主事。在他之前,已有吏部、礼部多位大臣因谏武宗南巡下狱,他应该十分明白一个小小的主事,此时向皇帝上疏会是一个什么结果,许多人避之唯恐不及,他却还要冒死上奏,据理力争,结果是惨遭杖刑。

中国古代有许多不善经营官场的人,却总在官场里浮浮沉沉,这未尝不是一种有意思的现象。有时,我也常想,正是由于官场上有这些刚强而执拗,以天下为己任且装了一肚子不合时宜的人,正直清介,光明磊落,才让人看到历史的希望,才让历史有了些许的亮色。

能以天下为己任的,且装一肚子不合时宜的,通常是文人,政客是不会这么做的。所以,方豪虽然在明代中期的官场上摸爬滚打二十余年,始终还是一个文人。

明代著名的散文大家归有光在他的《卧石亭记》中这样描述:“余闻四十年前,大末(大末,即太末郡。衢州秦时属太末郡)之人有来为吾县者,曰方棠陵先生。棠陵海内之士,游何、李诸人间,以诗文名。其为县令,风流文雅,有惠爱于人,至今人思之。”在此文中,归有光把方豪定义为以诗文出名的天下名士,并指出其和当时文坛上“前七子”的代表人物何景明、李梦阳交往甚密,是当时文坛上举足轻重的人物。归氏是稍后于方豪的同时代人,对于方豪的评价是较为真实可信的。显然,归氏更愿意把方豪看作一个文人,对于其在昆山任知县的政绩,归氏用“风流文雅,有惠爱于人”来概括,我总觉得不像是对方豪为政的称赞,倒像是写出了文人为政的纯真。

其实,方豪的官宦生涯,做的最多的官是刑官,但其为刑官,却更可称风流文雅。明代何良俊的《四友斋画论》里记载了一件很有趣的事,说西湖飞来峰的石头上有一尊佛像,是元朝时杨琏僧雕刻的;下天竺寺的后壁有一幅画像,是王叔明所画,在画像剥落的地方,当时一个叫孙宰子的人补画了上去。方豪当时正好被派到江南审查案情,经过此地,就提笔写了一段判词,说飞来峰是天然的奇观,自从被杨氏刻了佛像,天然的奇观就被毁了;王叔明的画是人造的奇观,自从被孙宰子补画了之后,人造的奇观便被毁了。这二个是山中千载不平的疑案,我是法官,不为它们翻案,怎么可以服人呢?

把杨琏僧、孙宰子当被告,为飞来峰、王叔明鸣不平,判一个“山中千载不平的疑案”。这样真性情的事,大概也只有文人才会这么做。一个刑官,整天和大案命案打交道,不觉人生的阴郁无常,还能有这样的文人豪情,真可谓难能可贵。飞来峰案可称天下第一奇案,方豪的判词亦可称天下第一判词,无怪乎这则故事,在明清时代的许多文人笔记里都有记录。

说方豪是文人,不仅在于其为官的真实自然,同时,也在于其把这种真实自然运用于诗文创作之中。明代著名的小说家冯梦龙在他的笔记体小说《古今谭概》中记载了一则方豪和他的朋友张昆仑的一次对话,方豪批评他的朋友说:“君诗虽佳而非情实,如无山称山,无水赋水,非欢而畅,不戚而哀。予诗虽劣,情实具在。”张昆仑则反驳说:“诗人婉辞托物,若文王之思后妃,岂必临河洲见睢鸠耶?即如饯行,何必携百壶酒,而云‘清酒百壶,惟笋及蒲’?若据情实,则‘老酒一瓶,豆腐面斤’耳。”

虽然,在这一次关于诗是否应该以“情实”为准的争论中,方豪并没有说服张昆仑,然而他指出了作诗“无山称山,无水赋水,非欢而畅,不戚而哀”形式的不可取,虽被老朋友指责为迂,也非无道理。

对于方豪的诗文成就,明代蒋一葵的笔记《尧山堂外纪》中有少师夏言赠给方豪的一首诗,其中两句这样评价方豪:“风流不减李太白,气岸真同杜子美。”把方豪比作是当代的李白和杜甫,虽然不免有过分褒扬之意,却可见其在当时诗坛上的重要位置。著名的理学家王阳明先生在《过常山别方棠陵》一诗中也有“每逢泉石处,必刻棠陵诗”之句,对于自己的这位得意弟子,阳明先生也是颇为推崇的。

五百多年前,方豪从开化县城以东十公里的一个叫做棠陵的小村子走出,也许他从没想过,当他远行的脚步跨过村前的那座石拱桥时,他就走进了历史。五百多年了,虽然斯人早已远去,天下还在讲述着他的故事,一个为官真,为诗真,为人真,真到近乎迂,迂到近乎可爱的文人方豪,一个说不尽的方豪。

本文作者系衢州市华埠中学教师

“晚上八点”特约作家