原創 2017-11-17 徐俊民 晚上八點

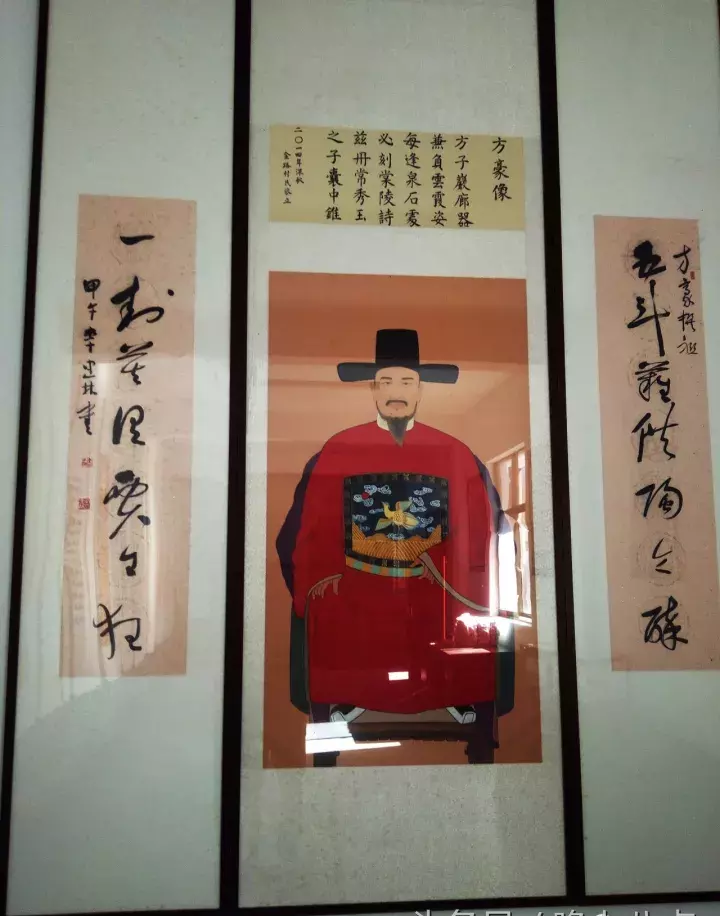

方豪,字思道,開化人。正德三年進士。除昆山知縣,遷刑部主事。谏武宗南巡,跪阙下五日,複受杖。曆官湖廣副使,罷歸。

——《明史·列傳第一百七十四文苑二》

我一直覺得,方豪骨子裡是一個文人。

我常常認為,方豪其實是不适合做官的。一個善于做官的人,大概是需要學會一點見風使舵的本領的,在關鍵時候學會明哲保身也是非常重要的,而在這些方面,很可惜,方豪成了反面教材。

方豪,字思道,因為出生在一個叫棠陵的小村子(現屬開化縣芹陽辦事處金路村),是以自号棠陵山人,世稱方棠陵。

正德十四年春,明武宗朱厚照自加太師,将巡幸兩畿、山東,打着祀神祈福的旗号行誤國誤家之事。武宗昏聩,太監用事,在京的各部大臣紛紛力谏武宗巡幸事。武宗大怒,下各部郎中诏獄,各部官員一百零七人被罰跪在午門外五日,五日之後,武宗下令對這一百零七位官員執行杖刑。在《明史·武宗》中這樣記載:“是日,風霾晝晦。”這是人類曆史上從未有過的暴行,即使如“焚書坑儒”的秦始皇怕是也不得不在武宗面前自歎弗如。連試圖對曆史作客觀公正的評價的史官在記述這件事的時候也使用了“風霾晝晦”這樣一個頗有感情色彩的詞語。這一次事件,前後共打死十一人。

那一年,方豪在刑部任主事。在他之前,已有吏部、禮部多位大臣因谏武宗南巡下獄,他應該十分明白一個小小的主事,此時向皇帝上疏會是一個什麼結果,許多人避之唯恐不及,他卻還要冒死上奏,據理力争,結果是慘遭杖刑。

中國古代有許多不善經營官場的人,卻總在官場裡浮浮沉沉,這未嘗不是一種有意思的現象。有時,我也常想,正是由于官場上有這些剛強而執拗,以天下為己任且裝了一肚子不合時宜的人,正直清介,光明磊落,才讓人看到曆史的希望,才讓曆史有了些許的亮色。

能以天下為己任的,且裝一肚子不合時宜的,通常是文人,政客是不會這麼做的。是以,方豪雖然在明代中期的官場上摸爬滾打二十餘年,始終還是一個文人。

明代著名的散文大家歸有光在他的《卧石亭記》中這樣描述:“餘聞四十年前,大末(大末,即太末郡。衢州秦時屬太末郡)之人有來為吾縣者,曰方棠陵先生。棠陵海内之士,遊何、李諸人間,以詩文名。其為縣令,風流文雅,有惠愛于人,至今人思之。”在此文中,歸有光把方豪定義為以詩文出名的天下名士,并指出其和當時文壇上“前七子”的代表人物何景明、李夢陽交往甚密,是當時文壇上舉足輕重的人物。歸氏是稍後于方豪的同時代人,對于方豪的評價是較為真實可信的。顯然,歸氏更願意把方豪看作一個文人,對于其在昆山任知縣的政績,歸氏用“風流文雅,有惠愛于人”來概括,我總覺得不像是對方豪為政的稱贊,倒像是寫出了文人為政的純真。

其實,方豪的官宦生涯,做的最多的官是刑官,但其為刑官,卻更可稱風流文雅。明代何良俊的《四友齋畫論》裡記載了一件很有趣的事,說西湖飛來峰的石頭上有一尊佛像,是元朝時楊琏僧雕刻的;下天竺寺的後壁有一幅畫像,是王叔明所畫,在畫像剝落的地方,當時一個叫孫宰子的人補畫了上去。方豪當時正好被派到江南審查案情,經過此地,就提筆寫了一段判詞,說飛來峰是天然的奇觀,自從被楊氏刻了佛像,天然的奇觀就被毀了;王叔明的畫是人造的奇觀,自從被孫宰子補畫了之後,人造的奇觀便被毀了。這二個是山中千載不平的疑案,我是法官,不為它們翻案,怎麼可以服人呢?

把楊琏僧、孫宰子當被告,為飛來峰、王叔明鳴不平,判一個“山中千載不平的疑案”。這樣真性情的事,大概也隻有文人才會這麼做。一個刑官,整天和大案命案打交道,不覺人生的陰郁無常,還能有這樣的文人豪情,真可謂難能可貴。飛來峰案可稱天下第一奇案,方豪的判詞亦可稱天下第一判詞,無怪乎這則故事,在明清時代的許多文人筆記裡都有記錄。

說方豪是文人,不僅在于其為官的真實自然,同時,也在于其把這種真實自然運用于詩文創作之中。明代著名的小說家馮夢龍在他的筆記體小說《古今譚概》中記載了一則方豪和他的朋友張昆侖的一次對話,方豪批評他的朋友說:“君詩雖佳而非情實,如無山稱山,無水賦水,非歡而暢,不戚而哀。予詩雖劣,情實具在。”張昆侖則反駁說:“詩人婉辭托物,若文王之思後妃,豈必臨河洲見睢鸠耶?即如餞行,何必攜百壺酒,而雲‘清酒百壺,惟筍及蒲’?若據情實,則‘老酒一瓶,豆腐面斤’耳。”

雖然,在這一次關于詩是否應該以“情實”為準的争論中,方豪并沒有說服張昆侖,然而他指出了作詩“無山稱山,無水賦水,非歡而暢,不戚而哀”形式的不可取,雖被老朋友指責為迂,也非無道理。

對于方豪的詩文成就,明代蔣一葵的筆記《堯山堂外紀》中有少師夏言贈給方豪的一首詩,其中兩句這樣評價方豪:“風流不減李太白,氣岸真同杜子美。”把方豪比作是當代的李白和杜甫,雖然不免有過分褒揚之意,卻可見其在當時詩壇上的重要位置。著名的理學家王陽明先生在《過常山别方棠陵》一詩中也有“每逢泉石處,必刻棠陵詩”之句,對于自己的這位得意弟子,陽明先生也是頗為推崇的。

五百多年前,方豪從開化縣城以東十公裡的一個叫做棠陵的小村子走出,也許他從沒想過,當他遠行的腳步跨過村前的那座石拱橋時,他就走進了曆史。五百多年了,雖然斯人早已遠去,天下還在講述着他的故事,一個為官真,為詩真,為人真,真到近乎迂,迂到近乎可愛的文人方豪,一個說不盡的方豪。

本文作者系衢州市華埠中學教師

“晚上八點”特約作家