郑振铎,1898年12月19日生于浙江温州,中国现代杰出的社会活动家、作家、诗人、学者。“五四”时期,中国新文化运动有两大阵地,一个是郭沫若、郁达夫等人组成的“创造社”,另一个就是郑振铎、茅盾等人组成的“文学研究会”。

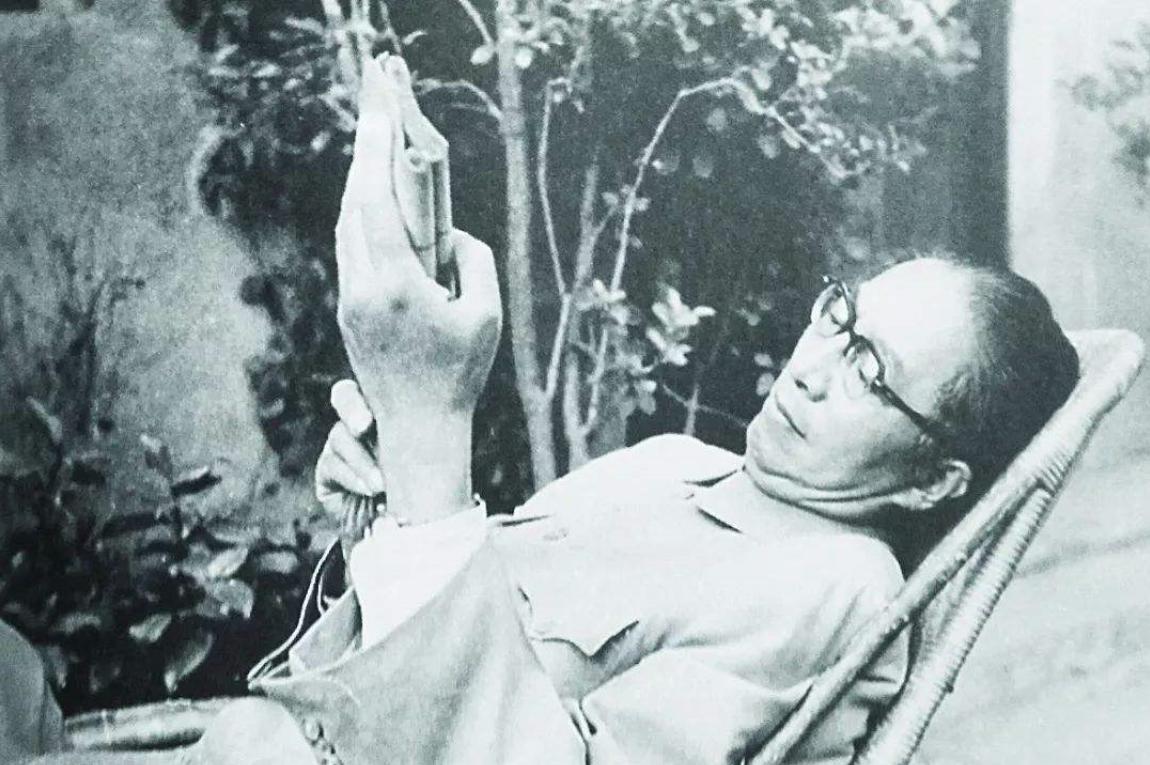

小憩中的郑振铎

1958年10月17日,郑振铎以中国文化部副部长的身份带领文化代表团出访阿富汗等国,当时他乘坐的飞机由北京飞往莫斯科,再换机飞喀布尔(阿富汗首都),飞机却在苏联卡纳什地区发生事故,他也不幸殉职,享年60岁。本厂长接下来给大家梳理一下事情发生的全过程:

本厂长绘制的郑振铎代表团搭乘的图-104型客机cccp-42362号二视图

本厂长绘制的郑振铎代表团搭乘的图-104型客机cccp-42362号右舷前部细节

本厂长绘制的郑振铎代表团搭乘的图-104型客机cccp-42362号右舷后部细节

本厂长绘制的郑振铎代表团搭乘的图-104型客机cccp-42362号左舷中部细节

1958年10月17日北京南苑机场,一架苏联民航所属、航空器编号为cccp-42362的图-104a型客机(1958年7月底出厂,机龄不到3个月,仅仅只飞行了465小时,完完全全是一架新飞机)正在等待起飞。该机为专机,计划从北京南苑机场起飞、中途经停鄂木斯克后飞往莫斯科的伏努科沃机场。飞机上除了6名机组成员、3名乘务组成员外还有71名乘客,多数由对苏友好国家的外交代表团成员组成,准备搭乘该专机前往莫斯科参加官方活动。

机上乘客来自14个国家,其中人数最多的就是时任中国文化部副部长的郑振铎和国防体育俱乐部主任蔡树藩率领的中国文化代表团一行16人,他们计划抵达莫斯科后再转机前往他们此行出访的目的地阿富汗和阿拉伯联合共和国(由埃及和叙利亚合并而成,后又分道扬镳),还有部分从中国返乡探亲的苏联专家。

青年时代的郑振铎夫妇,伉俪情深

机长为安东·菲利莫诺维奇·阿特莫夫,副驾驶为伊戈尔·亚历山德罗维奇·罗戈金,随机工程师伊万·弗拉德姆洛维奇·维瑟洛夫,导航员叶夫根尼·安德列维奇·穆伦科,无线电操作员亚历山大·瑟季维奇·费德洛夫,火力操控员哈罗德·德米特里维奇·库兹涅佐夫上尉(虽然图-104已经没有武器,但依然保留了其原型图-16轰炸机上的火力操控员的编制并由现役军人担任,这是当时苏联民航的一大特色)。都是拥有丰富飞行经验的机组成员,但驾驶图104的时间并不算长。

当时航线所经地的天气都十分良好,适合作长距离飞行。

在延误了一段时间后(原本定于当天早上起飞),当天下午,cccp-42362号专机顺利的从北京南苑机场起飞,飞机计划于当天晚上11时左右抵达莫斯科伏努科沃机场。

飞行了约6个小时后,此时cccp-42362号专机离莫斯科还有500公里左右的路程,此时该机正在楚瓦什共和国的卡纳什地区上空10000米高度巡航飞行。由于此时莫斯科伏努科沃机场上空有雾,因此空中管制部门指示专机备降斯维尔德洛夫机场。

几分钟后,专机进入了一处气流异常的空域,机组注意到前方出现了一股强烈的湍流。晚上21时25份,飞机遭遇了一股更加强劲的上升气流。导致飞机的飞行仰角突然大幅度增加,机长大喊:“角度太大了,压下去”,副驾驶回答:“不行,没有用”。

cccp-42362号飞机机头仰角超过40°爬升的电脑模拟图

很快机头仰角达到了40°,而机组没有办法消除仰角。在这股上升气流的推动下,飞机很快从高度10000米“被爬升”到了12000米,机组最终决定减小引擎推力来减缓爬升速度。由于此时的高度已经超过了图-104客机所规定的最高升限(实用升限10670米,最高升限11000米),驾驶室内响起了失速警报,飞机同时开始往下俯冲。

cccp-42362号飞机失速后开始往下俯冲的电脑模拟图

机长命令无线电操作员向地面汇报飞机情况并求援。

由于失速过快,导致升降舵和方向舵被卡住,无法调节,飞机开始进入螺旋下坠状态。驾驶室和客舱内绝望的尖叫呼喊声响成一片。

cccp-42362号飞机进入尾旋的电脑模拟图

经过机组的奋力努力,最终飞机在离地2000米的高度成功改出螺旋状态,俯冲角度有所减小,但飞机依然不受控制的向下俯冲。最终,机组判定这点高度根本无法将飞机改平,向地面发送了绝笔电文:“完蛋了,我们要死了,再见!”

cccp-42362号飞机的最后时刻,机组向地面发出“完蛋了,我们要死了,再见!”

最终,cccp-42362号专机在距离莫斯科500公里处的卡纳什地区以西的阿佩尼卡火车站附近坠毁,机上71名乘客、3名乘务组和6名机组成员一共80人无一生还。

事后调查结论为:由于飞机进入强烈湍流区域,导致其超过临界点迎角而失去了控制,而机组在最后时刻依然试图控制住飞机,体现了足够的敬业精神。此后苏联民航局规定图-104客机今后的最高飞行高度不得超过9000米,并重新设计飞机的飞行稳定器。

据郑振铎之子郑尔康在《我的父亲郑振铎》一书中回忆,10月17日本定于早上出发,但飞机延误未能离开,所以早上郑振铎在向家人道别“我走了”之后,不久又从机场回到了家里,待下午通知说可以出发了,他再次向家人道别时说的是:“这次,我是真的走了!”岂料一语成谶,郑振铎真的“走了”。

担任文化部副部长后的郑振铎正照

性能数据

机型:图104

设计商:图波列夫设计局

乘员:机组3人+载员70人

长度:35.85米(机身)

翼展:34.54米

高度:11.9米

空重:55870千克

最大起飞重量:80000千克

最大商载:15655千克

发动机:两台米库林am3型涡轮喷气发动机,单台推力4350千克

经济巡航飞行速度:900千米每小时

实用升限:10670米

最大航程:2650千米

最大载重航程:1900千米