来源:凤凰周刊,2015年第7期

转自:沸腾的历史

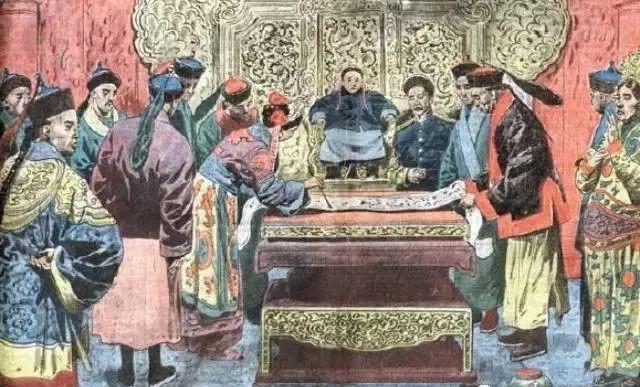

1912年2月12日(1912年12月25日),清朝颁布了《退位信》:

"于琴凤龙玉皇母令:民军事发前,省内应,九夏沸腾,活灵漆炭,特意命令袁世凯调度员和民军代表讨论大局,开启国民议会,实行全民公决制度。自2月以来,一直没有明确的解决方案。北方和南方是彼此分开的。生意退居二线,士路在野外。民生不安,因为国家一天没有决定。今天,全国人民在心理上趋向于更加共和,南方和中部省份都发起了前者,北方将领则主张后者。人民的愿望,上帝才能知道,我们怎么能承受一个姓氏的荣誉,人民的善恶?随着大势的出现,内部审计舆论,皇帝将成为全国的统治权,作为一个共和宪政国家。在近海舒适的海洋中,疲惫不堪的心中充满希望和治理,古老的圣地为义人服务。袁世凯此前被众议院选举为总理,新旧新陈代谢时,有北南统一是合适的。即由袁世凯全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法。总时期的人民安危,海元,还是满员的,汉、蒙、辉、藏五全地为大中华民国,到皇帝退却无所事事,出差多年,长期受国尊,看完统治,不幸福吗?"

这封350字的退位信,已经颁布了103年,但围绕这本书,还是有很多疑问:退位信是谁起草的?有多少个版本?谁修改了它?袁世凯的"袁世凯全权代表"是未经许可在"袁世凯临时政体"中加上的吗?

青亭为何同意出具退位信?

同意出台退位书,意味着清朝接受了南方民军提出的建立共和政府的想法。

在1911年12月3日正式停战和媾和之前,清朝和民军一直私下接触,以测试对方的主张,由日本商人,俄罗斯领事于康夫等人领导。道士刘承根是清朝的官员,由袁世凯派往武汉与李元洪联系。在11月22日的一封电报中,刘晓波说,"党代表提议建立民主,这将使我们的政府留在另一个地方,并保持其繁荣和繁荣,这不符合宪法意志,因此很难谈判"(军事机器局的电讯报文件)。由此可见,早在10月初,民军就已经明确退位,又一个保存方案的地方。

随着时间的推移,民进党的优惠计划变得更加具体。从12月14日起,南北双方代表从武汉迁往上海继续谈判。在12月13日离开武汉之前,外交部司长曾宗谦给外交部发了一封电报,其中提到"E中讨论了四篇文章:一篇推翻了满族;一篇是推翻满族;一篇是《满族文》;一篇是《满族文法》;一篇是《满族文;一条是满"皇室宫廷"和"丰满"这两条已经采取了后来对王室优惠待遇的条件的形式。

不过,直到11月底,青笛是否逊色还不清楚。虽然清朝在12月28日正式同意召开君主制和民主制全民公决,但直到1912年1月24日,清朝才要求召开全国代表大会,决定是实行君主立宪制还是共和制宪法,才不愿退位。一个明显的证据是,这一天,玉龙皇后在"议会选举方式和会场地点可自行决定"下。为此,次日,袁世凯在全国代表大会现场专门汇报了选择天津、青岛、汉口三个地方并分配了新方案的代表。

清帝退位书

但仅仅过了四天,青青的态度就发生了180度的变化。1月29日,龙玉王后主持了第五次王室前会议,决定准备一份共和国宣言。2月3日,王后隆下达法令:授予袁世凯与民军协商优待的全权。

为什么清朝的态度突然发生了戏剧性的变化?历史书一般认为有两个原因:一是宗社党领导人梁玄被革命党彭家珍杀害,使宗墅党不敢坚持抵抗;二是宗淊党不敢坚持抵抗;二是宗淄党领导人梁轩被革命党彭家贞杀害,使宗墅党不敢坚持抵抗;二是宗社党领导人梁玄被革命党彭家贞杀害,使宗墅党不敢坚持抵抗;二是宗沢党领导人梁轩被革命党彭家贞杀害,使宗墅党不

但似乎过去的历史学家夸大了彭家贞遇刺的作用。从梁瑜死后的待遇来看,他在清廷中并没有受到重视。2月12日,清朝皇帝出具退位信,并发出了两封与礼物有关的信息:第一条是送给四川总督的弟弟,他同时被杀,第二封是不送好人。

给予是法院奖励死者的重要手段。结束前的官方称号金的命只有河南交替的智夫,为四品官;低级末的晋国是准赠予的,官方高层好儿子不被批准,足以说明清朝并不十分重视好人之死。

2月3日,袁世凯被授予与民军协商优待的全权命令,有前据于春轩袁淑勋等人做出的陆正祥等将领段玉瑞等电商请迅速确定共和国身体,避免活漆炭字样, 但余春轩在1月9日发给议会公开电报的政府决定事项的意见书,清朝的截断时间不会推迟到一个月前再重新考虑,在这种情况下只是一个借口。

龙羽王后接受共和国的真正原因是段玉瑞的"军队":

1月25日,段玉瑞代表总督胡光给内阁发了一封电报,"为了执政政权和将军们的目的说战争",说:"将军们不时会说,人民的进步不是共和的,不能,......昨天听说,国王泽公阻挠共和国,许多愤怒,要求代表各个道路也将来到联合标题,镇压立即暴动,敷衍了事也会垮台。"电报指的是国王,共和国的阻挠,指的是王子玉伟的王室会议,该镇的公众对共和国的言论进行了猛烈抨击。

紧接着,第二天,1月26日,段玉睿与江桂联合封位,张勋等46位将领,联合召集内阁打响,"请大汗淋漓,清除意志,宣告中外,建立共和国。""

1月27日,南方谈判党总代表吴廷芳告知袁世凯,"如果本月11日上午8.m尚未宣布农历为共和国,优惠条件将失效。"农历12月11日是1月29日。段玉睿的电力和电力,以及吴廷芳的最后通牒,直接导致王后龙玉对共和国的强制同意,并于1月29日主持了第五次皇室前会议,决定写一份共和国宣言。

宣布共和法令,这就是我们所说的退位信。从那时到今天,许多关于它的谣言仍然难以确定。

退位书有多少个版本?

一种理论认为,洪淑祖起草了退位信。

时任袁世凯武官的唐玉丽于1912年2月12日抵达乾庆宫,见证了龙玉泰的转移和退位过程。他回忆说:"说到退位书,我们一直以为袁世凯在剧本的帷幕后起草了草稿,因为当时所有重要的剧本,甚至遗嘱,几乎都出自龚的手,后来听说最早的退位信是由直接向右的道士洪书祖准备的。洪是内政大臣赵炳轩的亲密秘书,受到袁征的赞赏。那本书,是洪到袁家的私人住宅面对面听袁世凯然后刻意写成的,以停战宪法为主要目的,解释说"但为了拯救中国陆地人民,无论君主立宪制、民主宪法如何,俞国皇帝都看好",没有明确退位。洪淑祖是著名电影导演洪申的父亲。在轰动一时的"宋世仁遇刺案"中,洪树祖被袁世凯、赵秉轩等组织指挥,于1919年被判处绞刑。

根据他写给赵凤柱的信,这本书是在9月初写的。唐还附上了洪淑祖退位书原文的文字,两箱对比,随后的退位书没有任何共同之处。但可以说,是武昌之后最早义书的出台。

易毅(信息图)

另一种理论是梁振英起草了退位信。

在2月6日写给海勒姆的一封信中,《纽约时报》驻华记者森喜朗在谈到退位信时说,"这封信是由梁振英起草的,他昨天就此事与我进行了磋商。他以为不可能在十天内印发......"2月9日,森喜朗在一封信中告诉海勒姆,"邮政部长梁世轩正在写一封退位信"。梁世玄确实负责南北之间重要细节的讨论,但在1939年由凤岗和弟子们撰写的《民国梁彦孙年鉴》明确指出,"退位书是清朝末期,原文由中南将军撰写, 手稿是张伟笔迹,后来由袁世凯左右加大,授予他全权酌情出版。"

第三种理论是张希轩起草退位书。

1936年10月,叶简雯曾跟随梁世玄、余仲忠等人在袁世凯内阁担任抄写员,在《月风》半月刊第20期上发表了《辛海公告》民国前北京的几段话,论袁世凯、梁世玄、于忠军等人之死。其中,说劣质书,张希轩(吴璐瑾被刺身山西巡警)早就被叫来起草草稿,我们想了很久,不满意,交给他修改,他觉得太早了,藏在口袋里。在拖到1912年2月7日之后,他正准备写一支笔,南方已经准备了一份草稿,E-knowledge Beijing(这个草稿由张伟和赵凤昌准备)。这一点,在唐的记忆中,在《李》中也得到了证实,"张希玄还找人写了一张草稿的叶子要修改,叶已经慢动了笔。"

第四份由华世奎、于中忠和徐世昌起草。

1912年2月6日,天津《大公报》宣布,退位信的草稿已于2月2日提交,作者是华世奎和于忠忠。第二天,另一位消息人士说,"这本书是龙禹皇后徐世昌起草的,昨天已经把草稿提交给元内阁学校阅读,元朝向这位皇帝退权,切断非代可比国家,等等,将来,内阁要写,请下令。"

第五种理论是张元琦起草的,徐世昌修改的。

该书出版十天后,上海《宣言》2月22日以《清朝后赐予后清朝的伤心之言》为题称:"《本公告》由原清朝校副书记张元琦起草,由许世昌删去收尾稿,25日前9日清朝崛起后心, 被袁世凯君带入当下。张京生《南北讨论与洞察》也表示:"退位后,部副部长张元琦起草进入当下,清朝后,许世昌自行决定,由许世昌删去修饰,再封藏皇室宝物。"按照"清派副书记"的推论,这里张元琦,应该是"张元济"的错误。张元基年轻时,曾积极参与法制变革,著名的商业印刷厂,正是在他的主持下成长壮大。

此外,还有袁世凯起草这样的版本,当时新疆部部长王澍在定制年鉴《陶威老人凭年记》中说:"它的劣等也是袁世凯。"

末代皇帝豫仪退位时的父子

而流传最广的,是原清元张伟的草稿说。唐在李中回忆说,"最流行的谣言是张继志和赵竹君在南方准备的草稿,在王伟夫,徐世昌等修改之后,给北京发了电报。张继志,也就是辛亥革命期间居住在上海赵凤场(字竹君)家中的张纪之,而王伟甫立即为民政部留下,为袁世凯的手抄本王荣宝。

张氏去世后(1926年8月),他的儿子张晓儒在南通张继志传记初稿中谈到"内阁即将重振,来到我父亲手中",摘自内阁的答复 其中,有"民军事前、省级反应、九夏沸腾、活炭、专令袁世凯担任全权公使"等内容, 和退位书的最终版本,虽然有很多不同的词,但意思却很相似。

读完传记初稿后,胡汉民给谭衍写了一封信,谭彦于1930年2月18日为传记写了标题,明确退位信是张伟写的,"清除退位承诺,所谓内阁回电,真正的姬先生直手"。胡汉民还说,他要求张伟起草退位信。胡汉民在自传中重申了这一说法,"张伟起草的清帝义退位宣言,交给唐少义电气北京提出理由。

张小如在张的传记中也说,这本书的原稿还在赵凤昌先生的办公室里。

赵凤昌,字竹君,曾为张氏的洞府将军,晚数的师傅为尹尹,其住所为南北和谈场所,期间有许多来自南北的骨干人物,如孙中山、黄兴、唐少一、吴廷芳等。他的儿子赵遵月在《对不起银塘辛亥革命》中说,退位书是张伟应父亲赵凤昌的要求而起草的,"张楚笑着感谢,不假思索,最后在他的桌子上写下了八行交叉音符,不是开头和结尾,几百字的书,很简单。首先,大众认为可以利用,迫切需要北京分电。不出所料,北方预先提出的数字,都不是中等体,袁氏正苦不知,得到大事赞不绝口,一句话不容易,只能由袁世凯来换一个字。赵祖月也承认,张伟的手稿已经保存在他们家中多年,"张的手稿保存了'对不起银堂'一年,一年的'宣言'国庆补,告诉了其余的记录,因为影印保存了它的真实情况,但张谱却失去了它的故事。

上述陈述或细节有误,或者引文不够具体,目前退位信起草者尚无定论。

洪淑祖的版本为时过早,与最终版本没有任何关系;张希玄的版本,叶全宇的版本,还没有修改。这两个说可以放在一边。穆雷的梁振英说,梁振英本人否认自己是自不真诚的。张元琦在2月22日起草的文中写道,"25日早上九点以后抬心后,由袁世凯军进入当下",这显然不是一个历史信口张开的河流,因为无论是清宫档案还是各方的回忆,龙宇泰撤退后的书都是在乾庆宫而不是心殿里, 而袁世凯没有出现。

至于张伟的起草,虽然目前得到最广泛的认可,但尚未形成完整的证据链,也没有找到直接的证据——原件尚未找到,而无论是张伟的信、日记还是未来张伟年史的编纂,这一点都没有记载。笔者曾到过位于江苏省南通镇的张伟利,以及位于南通市的张伟,创办了南通自然博物馆,两位张伟的介绍,都没有提到自己曾起草过清朝皇帝的退位书。

1912年,《时事》的临时增刊庆祝清朝皇帝退位

赵尊岳说,张伟手稿的影印本在《宣言》中发表,但在《宣言》中尚未找到。而且,他补充说,"胡汉民最初不知道该怎么办,以为不要让他失控,如果传记和影印本出来,孝顺,起初感到内疚失言。而据胡汉民本人说,他请张伟起草退位书。如果是这样,胡汉民怎么可能不知道这件事呢?而且,胡汉民和赵凤昌都说,他们要求张伟起草,是不是矛盾?

与退位信由谁起草的不确定性形成鲜明对比的是,袁世凯在退位前做了六处改动。

2013年7月,由罗宝山、刘璐生编辑的袁世凯全集出版。这套36卷的黄黄,售价26.8万元的《袁世凯文集》,无疑收录了迄今为止最全面的袁世凯文手稿及相关史料。

根据本期袁世凯全集,我们看到,在退位书的最终版出版之前,至少有五次不同的修改,其中一次是袁世凯本人做了六次修改。

初稿中的大部分句子都经过修改,最终版本在文本上有很大的不同,从"前者,将军,国会的召开,国家机构进入全民公决"开始,除了退位的原因之一外,是"一时春耕耘,长期这个与士兵有关的祸害, 四、人民失业、盗贼、毒活、牧民都会忍不住",但一些关键要素已经确定,如"作为共和宪政国家",如"授予袁世凯全权组织共和宪政事务"。

退位书的最终版本总结说,"难道不是一个好词吗"一直以来都是众所周知的,叶全仪评论道,"这个草案的最后一句话'不会是一个字',闻到了一定笔迹的历史,其余的令人钦佩。盖舍这四个字,也没有任何借口。"我们发现,修正案草案二稿删去了部分文字,但在四字末尾,而文字出现了"应由袁世凯全权组织临时政府,与民军谈判统一办法"等关键词语。

在第二稿右侧的空白处,有两行与内部文本相同的并排批准字迹,书写着:"稍微脱离民军发起的工作,袁为行政管理院。因此,修改初稿第三稿改为"民军事发前,省级应对,九夏沸腾,活漆炭",文字中包含"袁世凯被众议院选为总理,新老新陈代谢时,应有南北团结一方"字样。但是,关于临时共和组织,与第二稿相比,"与民军"一词被向前推进,成为"即袁世凯组织的具有全权和民军的临时共和政府,谈判统一办法"。这意味着临时政府由袁世凯和民军联合组建。

袁世凯的全集还收录了张彦南通家族收藏的退位书。本版退位书与初稿的区别主要体现在:一是袁世凯没有被授予全权,而是"袁世凯组织的临时政府与民军谈判统一方针";

袁世凯亲手批准的版本是根据第三稿的修改。首先,将"全国人民的心理倾向共和国"改为"全国人民的心理倾向共和",加上一个"许多"字,更准确地说是作为立宪国家共和国"的句子,将"全民无所不包"改为"全国公开",并将"全境"四字后移至"仍然满" 汉族、蒙古族、回族、藏族五人。更关键的是"即由袁世凯全权与民军组织临时共和政府,协商统一方针"这句话,代之以"即由袁世凯全权组织临时共和政府,与民军谈判统一办法","与民军"一词移回。

最终公布的退位信完全符合袁世凯的修订版。这也意味着,袁世凯亲手批准的版本是退位书的最终修订版。

中华民国临时总统

从上述对退位信各种修订的简要说明中,我们还可以了解到:

赵祖月的说法是假的。他说,"不出所料,北方之前提出的树枝数量,都不是身体,袁氏是苦不通的,得到大事,不容易,只为袁世凯争取了一个字奖。"退位书显然已经修改过很多次,不是一句话不容易,一初稿和第二稿的开头,和最终版本明显不同。

张伟藏文藏书的退位书不是张伟所著的原著或抄本。因为在藏文版中,如"即由袁世凯组织临时政府,与民主军谈判统一方针",显然是袁世凯修订版的意图,"形成民主宪政"的说法也与民主军主张共和的宗旨背道而驰。

胡汉民在自传中的说法是不正确的。他说:"归根结底,用'授予袁世凯全权'这几个字,袁瑜认为自己已经掌上了满洲国的政权,他就是这样做的。孙中山先生,看,愤怒地认为这是不恰当的,袁和唐宇的清庭,以及他遗言的本质,没有理由通过死而复生来纠正它。"但正如我们从上述情况中了解到的,修改草案二稿是"应该由袁世凯全权组织临时政府,与民军谈判统一办法",而不是最后一次进入。

更关键的是,2月11日,也就是退位信正式公布的前一天,袁世凯已将退位信全文寄给了孙文、李元宏、吴廷芳等人。同时,还另一条信息通知"清朝皇帝都辞职了,行业由石凯签字,然后宣布了日期,为皇帝的统治结束,即中华民国的开始。"也就是说,如果民军方面对这封退位信有任何异议,在12日颁布之前有充分的时间进行协商和修改。换言之,退位书的最终版《孙文与民军》在当时得到了认可。

袁世凯亲手批了这本书的原作,据罗宝山先生说,他是被一位台湾学者催促,在日本发现的。

据唐回忆,在收到龙玉皇后的退位信后,他们去了当时袁世凯居住的外交大楼,位于石楼胡同,在那里举行了盛大的仪式来接收这封信。袁世凯"微微鞠躬双手,接过,然后打开书本,却没有读出来,慢慢地把它陈列在大架子上。原著,后内阁书张兆轩收藏。在张之后,他被北京师范大学校长陈伟以微薄的价钱买下,现在在中国国家博物馆。